建筑施工中混凝土裂缝控制技术研究

陈彪

河北元邦工程管理有限公司 河北邢台 054000

摘 要:混凝土裂缝是影响建筑结构安全与耐久性的关键问题,文章研究了建筑施工中混凝土裂缝的常见类型及形成机理,分析了水化热、拆模时机、构造设计等因素对裂缝产生的影响,提出了水灰比优化、后浇带设置与振捣工艺控制等裂缝控制技术路径,探讨了各类技术在施工实践中的应用效果与技术改进方向,对提升混凝土结构质量控制水平与裂缝预防能力具有工程实践价值和推广意义。

引言

混凝土作为建筑工程中应用最广泛的结构材料,其裂缝问题长期以来制约着工程质量与结构耐久性的提升,在施工阶段因水化热积聚、养护不足、构造应力集中等因素导致的裂缝频发,严重影响了建筑物的安全性与服役性能。裂缝控制已成为施工技术体系中的核心技术环节,需要基于成因机制对关键施工节点进行精细化干预,从材料配比优化到施工工艺控制均应建立系统化技术策略。研究结合典型裂缝的形成特征与诱因,围绕水灰比设计、温控措施、结构缝设置和振捣工艺展开系统分析,构建覆盖施工全过程的裂缝控制路径,为后续技术应用与质量管理提供理论基础与实践依据。

1 裂缝形成的主要诱因

1.1 水泥水化热导致体积收缩

大体积混凝土在水化过程中释放大量热量,内部温度迅速上升,形成较大的温度梯度,外层与内层混凝土之间膨胀收缩不一致,引起拉应力集中 [1]。当内外温差超过材料允许范围时,混凝土表面或界面部位产生贯通性裂缝。若在浇筑后早期未采取有效的温控措施,如覆盖保温、延缓升温速率或分层分段浇筑,热胀冷缩作用将反复叠加,进一步导致收缩裂缝扩展。配合比设计中水泥用量偏高、集料级配不均、保水性能差也会加剧水化热集中效应,使体积变化更为剧烈,加速裂缝发展。

1.2 模板拆除时机对早期裂缝的影响

混凝土尚未形成足够结构强度时进行模板拆除,会使其提前暴露于荷载与环境变化之下,结构内部应力尚未平衡,极易发生开裂。早拆模板特别是在梁底、楼板等水平构件中,会导致混凝土产生弯拉变形,裂缝多出现在受拉面和构造节点部位。若养护不充分,混凝土表层强度不足、水分蒸发加快,进一步削弱表层抗裂性能。部分现场为赶工期,在混凝土强度未达到设计要求前强制拆模,造成裂缝贯穿发展并影响后续构件整体性能,特别是在低温季节或高温干燥条件下,模板拆除时间控制不当对早期收缩裂缝影响更为显著。

1.3 构造设计不当引发的应力集中

结构构造布置不合理会在局部区域产生不均匀内力分布,形成应力集中,常见于门窗洞口、楼板开孔、悬挑结构和刚性节点等位置。当混凝土结构整体刚度分布不均或存在刚柔结合部位时,应力传递路径发生突变,局部区域无法释放约束变形,引发裂缝沿弱区扩展。洞口四角若未设置加强钢筋或未采用斜向布筋处理,极易在交界处形成 45°斜裂缝。楼板与梁、柱交接处若未留设后浇带或未充分考虑变形协调,也会导致角部区域在干缩或温度变形中出现纵裂或横裂。结构布置阶段忽略收缩缝预留与抗裂构造设置,是诱发裂缝的重要技术缺陷。

2 施工阶段的裂缝控制技术

2.1 水灰比优化控制混凝土收缩

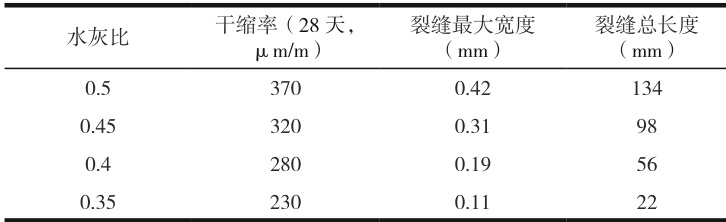

水灰比直接影响混凝土内部毛细孔结构与自由水含量,水灰比越高,蒸发失水越明显,干缩变形越大。施工中通过降低水灰比限制孔隙率,可显著抑制干缩裂缝的发展。在同条件配比中,降低水灰比后混凝土抗压强度提升,内部结构更密实,变形速率减缓 。控制收缩效果依赖于浆体粘结力与骨料分布协同,若水胶比不足以维持流动性,应辅以高效减水剂。为验证水灰比对干缩裂缝的影响,选用不同水灰比配合比进行实测,保持砂率、胶凝材料总量不变,在标准养护条件下测试干缩率及裂缝实际展开长度。测点表面采用栅格划线法定位裂缝扩展区域,结合电子数显量测装置记录微观变形趋势。为量化不同水灰比对混凝土干缩性能与裂缝特征的影响,选取四组典型配比进行对比试验并整理如下数据表1。

水灰比从 0.50 降至 0.35 时,干缩率减少 140μm/m ,最大裂缝宽度减小0.31mm ,裂缝总长度减少 112mm⨀ 。数据表明裂缝产生与水分逸散强度关系密切,高水灰比导致毛细孔蒸发路径增多,内应力累积释放时间延长,裂缝在早龄期集中发展。低水灰比混凝土干缩过程缓慢,微观结构形成较早,能有效抑制初期收缩变形,控制裂缝发生范围。

2.2 后浇带设置降低结构应力集中

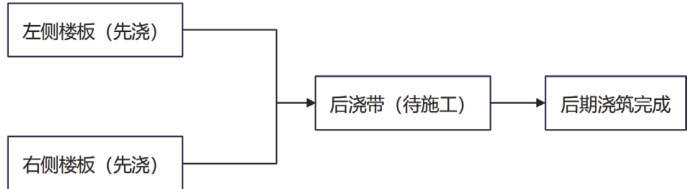

后浇带是一种在大体积结构或刚度突变部位采用的分段施工技术,目的是释放结构收缩和温差变形引起的内部应力集中。混凝土结构整体浇筑后,由于不同部位温度变化或干缩不同步,极易在连接区域产生裂缝,特别是梁柱节点、框架交汇区等构造复杂位置。后浇带可在主结构初期稳定后再进行封闭施工,缓解初始变形与自约束应力累积。后浇带位置应避开承重集中或剪力突变部位,常设于跨度中部或楼板交接处,宽度依据结构尺寸与设计变形值确定,一般为300mm 至 500mm[3] 。施工中需控制新老混凝土界面处理,确保结构整体性,界面采用凿毛处理配合界面剂增强结合力。在结构刚度不均区域未设置后浇带时,裂缝往往出现在连接缝或竖向墙体脚部,反映出内部变形约束无法协调。为直观展示后浇带的典型施工顺序与结构布置,下图 1 示意了楼板分段浇筑与后期封闭施工的基本流程。

图 1 中展示了楼板后浇带的典型施工流程,左右两侧楼板先行浇筑,中部区域作为后浇带保留,在结构变形趋于稳定后再进行封闭浇筑,形成连续整体结构,有效降低应力集中带来的裂缝风险。

2.3 振捣工艺控制避免冷缝缺陷

冷缝主要出现在连续浇筑中断或振捣不到位区域,影响结构整体性和局部强度,在施工中易被忽视。混凝土凝结时间与浇筑节奏不一致时,先浇部分已初凝,后浇部分难以与其形成良好结合,界面强度不足,产生冷缝。有效振捣应控制间歇时间小于初凝时间,采用“斜插式”插入上层混凝土至下层 5cm以内确保层间结合。振捣器频率控制在 8000 次 /min 以上,移动间距不超过40cm ,振捣时间控制在 20 秒以内,防止离析。大面积施工中应分区分段控制浇筑顺序,安排充足设备与人员,避免长时间中断。在施工记录中,冷缝多出现在角部、接缝及早晚班交接处,属于可控施工缺陷。通过预设施工缝并加强交接段养护处理,可有效降低后期开裂率与渗透风险。

3 结语

混凝土裂缝在施工过程中主要由水化热积聚、模板拆除控制失当和结构构造应力集中引起,需结合施工实际进行过程管控。裂缝控制技术应围绕材料配比、水灰比优化、结构缝预设与振捣工艺规范展开,确保混凝土内部应力释放通畅、界面结合密实、整体变形协调。技术应用中强调参数精控与工序衔接,提升裂缝控制的系统性与适应性。研究结果可为不同类型建筑结构提供定量化、工程化的裂缝预控路径,未来可结合数字建造手段强化实时监测与反馈调节机制。

参考文献

[1] 韩博 . 桥梁预应力混凝土箱梁施工中的裂缝控制技术研究 [J]. 佳木斯大学学报 ( 自然科学版 ),2025,43(03):95-98.

[2] 秦松林 . 水利工程施工中混凝土裂缝控制技术及应用案例分析 [J]. 数字农业与智能农机 ,2025,(01):70-73.

[3] 周魁 . 房建工程施工中大体积混凝土裂缝成因及控制技术 [J]. 中国水泥 ,2025,(01):100-102.

[4] 刘恩泽 . 土木工程建筑中混凝土裂缝的施工处理技术研究 [J]. 四川建材 ,2024,50(08):110-112.

[5] 王志良 . 建筑工程施工中混凝土浇筑工艺及裂缝控制研究 [J]. 居舍 ,2023,(28):67-70.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)