基于物联网的公共场所安全监控技术

姜文涛

浙江青兴科技有限公司 310012

引言:如今,城市化发展进程加快推进,智能化技术应用范围不断拓展,在公共场所中安全管理已经成为现阶段的重点关注内容。公共区域人员相对比较密集,且安全需求呈现复杂多变的特点,若采取传统的监控手段,不能充分达到当前的安全标准。对此,应创新引进物联网技术,强化公共场所安全监控技术的感知与响应能力,保护公共场所安全。

1.物联网技术在公共场所监控中的主要技术

1.1 传感技术

在城市的公共场所中,建立的安全监控体系中重点应用智能摄像头设备。分析当代推出的智能摄像头功能与特点,整体视频采集水平较高,具有高水平的分辨率,与此同时实现多种技术的集成,其中包含异常行为检测、人脸识别等。当应用智能摄像头时,做到深度学习算法的巧妙嵌入,面对图像时支持在边缘端完成分析工作,促使数据整体传输性能更优良,确保事件被准确识别。以大型公共场所为例,在合适的位置部署智能摄像头,在实时条件下可以面向人群围绕实际聚集情况展开监测,通过与安全阈值的比较,当现实情况大于要求的拥挤程度,会快速进行响应,将预警信息传送至后台,使安全管理人员快速落实处理举措。

1.2 无线通信技术

在公共场所中,安全监控技术是保障场所运行稳定的重要手段,当前低功耗广域网(LPWAN)技术整体应用成效显著,在公共监测领域NB-IoT、LoRa 应用较广。当运用LPWAN 技术时,能够允许连接大规模的设备,且运行环节无需较高的能耗,能够做到长距离条件下的稳定通信,促进安全监控工作合理推进。以地震预警系统为例,其中融入 LPWAN 技术,打造功能性强的地震传感器网络,整体影响范围较广,为相关部门输送实时的震动数据,真正发挥监控系统的作用,在较短的时间内对紧急状况实现精准响应。

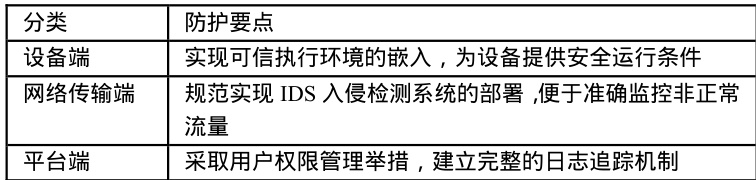

当运用物联网设备时,应注意加强安全防护,管理切入口为设备端、网络传输端和平台端,有关保护要点见下表[1]。

表1 公共安全监控的物联网设备安全防护

1.3 数据处理与分析技术

1.3.1 边缘计算与云计算技术

引入边缘计算,有助于辅助管理人员高效处理实时数据,研究技术的优势条件,当面对一些计算任务时,可促进任务下沉,使其作用在数据产生的设备端,或者处于边缘节点,在此条件下控制数据传输时延,确保数据在更高效的模式下获得实时处理。以交通安全监控为例,利用边缘计算节点,在大量的日常监控信息中可以精准找出不符合要求的车辆行为,实现速度超标、逆行等状况的识别,同时,对把握的异常情况传输到指挥中心,为其提供警报,这一过程省去了监控数据传输到云端进行大批量信息的分析的过程,有利于保证安全管理事件更快响应。

1.3.2 大数据分析技术

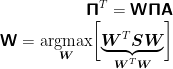

通过大数据分析技术的利用,支持在综合维度下深入分析多源数据。在数据采集阶段,一方面运用自适应的传感器网络,一方面借助边缘计算,取得全面的数据信息。为提升数据降维的准确性,在数据中合理融入加权机制,促使高维数据的重点特征提取过程被优化,保证监控系统能够根据环境的变化而准确响应。相关降维公式如下:

Y=WTX

在上述公式中,关于 X ,表示的是传感器的多维数据矩阵;关于 s ,表示的是协方差矩阵;关于 W ,表示的是特征向量矩阵。

收集精准的数据信息后,在数据中展开挖掘操作探究存在的内部联系。从公共场所的安全监控来看,当运用大数据分析技术时,其能够充分结合多维数据,如设备运行数据、人员流动数据等,以实现安全状况的细致评估。

2.基于物联网的公共场所安全监控技术应用实践分析

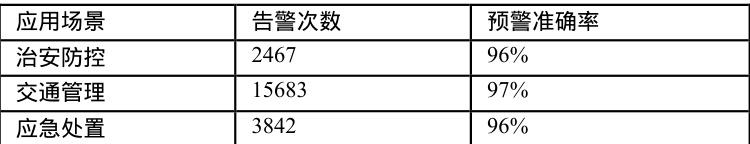

某地为实现公共场所的安全监控,深度融入物联网技术,打造智能化的安防信息平台。选择一些具有代表性的公共场所进行技术实施效果的分析,工作人员深层把握2023 年情况,通过调取重点场景应用数据,了解系统运行期间的核心性能指标,综合分析运行效果,把握公共场所安全监控技术的实际水平,具体情况见下表[2]。

表2 2023 年核心场景的应用数据

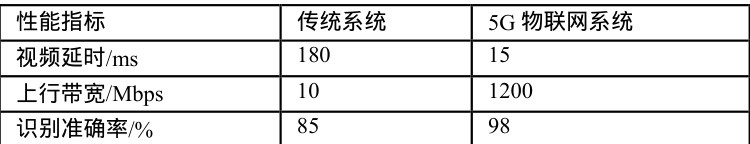

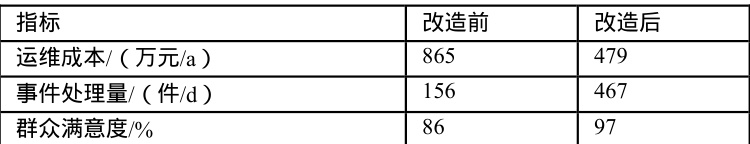

表3 系统的重点性能指标比较

表4 2023 年系统运行效益

通过引进物联网技术优化公共场所的监控系统,系统各项性能明显提升,支持在实时条件下安全回传高清的视频内容,并能对核心数据完成分析工作,在物联网技术的支持下综合强化了多维感知能力。系统优化后,明显看出交通层面、人员层面等不同领域的公共管理更精准、更高效。

结语:通过上述分析可知,如今步入数字化时代,物联网等先进技术日渐成熟。为保护公共场所安全,应积极推行安全监控技术,围绕应用场景以及现实需求,合理融合传感器技术、数据处理与分析技术等手段,便于在多维度模式下监控异常情况,提升监控管理智能化水平,有助于营造安全的公共场所环境。

参考文献:

[1]刘子杨.物联网技术在城市公共安全视频监控系统中的应用与效能提升[J].中国信息化,2025,(04):83-84.

[2]高俊艳.5G 技术对智慧城市公共安全监控系统的影响分析[J].智能城市,2025,11(01):63-65.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)