民族地区寄宿制小学教师队伍建设困境及对策研究

赵建翔

云南民族大学 云南昆明 650504

一、引言

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视教育发展,人民也向往更加公平更加有质量的教育,教师队伍的质量则就成为其中最重要的一环,教师教学能力成为衡量教师专业发展的关键。为面临中西部地区教育发展相对落后,教师队伍质量相对欠缺的现实困境,我国相继出台《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》、《关于深入推进义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的意见》(教财〔2021〕3 号)、《教育强国建设规划纲要(2035)》,目的都是为了使得学校的教学资源得到更加合理的配置,教师队伍的专业素养和教学水平得到进一步提高,从而使得农村地区寄宿制小学学生得到更加系统和全面的教育教学服务,进一步缩小教育差距,促进我国教育公平。

民族地区往往是教育薄弱地带,师资质量随着国家政策的调整,民族地区小学在物质基础上已得到显著改善,但学生管理上仍然是以寄宿制学校为主。随着国家对教育公平的日益重视,特别是在民族地区寄宿制小学教育的逐步发展,教师队伍建设问题日益突出。漾濞彝族自治县作为一个典型的民族地区,面临着教育资源短缺和师资力量不足等问题,尤其是在偏远地区的寄宿制小学的现状。桑不老完小作为其中的一所典型学校,面临的教师队伍建设困境具有一定的代表性。

本文旨在通过对漾濞彝族自治县桑不老完小的具体调查,分析民族地区寄宿制小学教师队伍建设中的困境及其根本原因,结合相关理论提出理论性的改进路径。研究目标包括:一是全面了解桑不老完小教师队伍建设现状;二是运用相关理论分析其困境的成因;三是根据分析结果,提出针对性的对策建议,为提升民族地区寄宿制小学教师队伍建设提供理论依据和实践指导。

二、实证分析

(一)田野点概况

桑不老完小是一所位于民族地区的农村寄宿制小学,位于漾濞彝族自治县,该小学远离城镇,距离县城 17 公里,且只有省道(S233)联通县城,交通条件较差。大漾云高速经过漾濞彝族自治县,但距离学校最近的高速路口有 12 公里,高铁站距离 16 公里,且都为省道。目前就读学生 73 名,学生民族构成以彝族为主( 52.05% ),汉族次之( 34.25% ),其他少数民族(如傈僳族、白族)占比约 13.7%9 。学校共有 12 名教师,师生比为 1:6.08,教师队伍覆盖语文、数学、英语等科目,其中编内教师占 83.33% ,学历以大专为主( 66.67% ),年龄集中在 40-50 岁 (50% )。

(二)数据分析与现状解读

1. 学生构成与教学需求

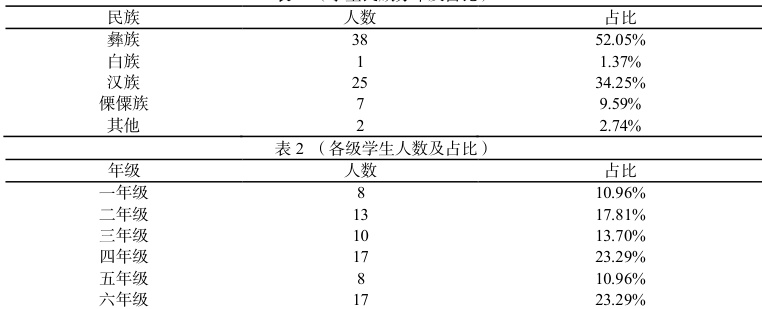

桑不老完小的学生总数为 73 人,年级分布不均,四年级和六年级人数最多(各 17 人),一年级和五年级最少(各 8 人)。彝族学生占比超过一半(表 1 学生民族分布及占比),从学生人数波动上(表2 各级学生人数及占比)反映出了生源不稳定的问题。

表 1 (学生民族分布及占比)

2. 教师数量与科目匹配

学校共有 12 名教师,覆盖 7 个科目,包括语文(3 人)、数学和科学(各 2 人)、英语、美术、音乐(各 1 人)。师生比 1:6.08,寄宿制学校存在特殊性,其教师需额外承担学生生活管理职责,教师的实际工作负荷较高。特别是英语教师仅 1 人,难以满足 4 个年级的教学需求。美术和音乐教师同样稀缺,反映出素质教育资源匮乏。

3. 教师结构特征

(1)年龄结构:20-30 岁有 4 人,占 33.33% ;30-40 岁有 2 人,占 16.67% ;40-50 岁教师有 6 人,占 50‰ 。从以上数据看出,教师中坚力量(30-40 岁)不足,可能因年轻教师流失或招聘困难所致。(2)学历层次:大专学历有 8 人,占 66.67% ;本科学历有 4 人,占 33.33% ,无研究生。这表明教师专业化水平有限,可能影响学科教学深度,尤其在英语、科学等需要较高知识储备的领域。

(3)编制情况:编内教师有 10 人,占 83.33% ;非编教师有 2 人,占 16.67%⨀ 。编制比例较高提供了稳定性,但非编教师的存在可能与待遇低、工作不稳定有关,影响士气。

三、教师队伍建设所面临的困境

(一)困境

整理了受访者的回答及相关统计数据,分析得出以下内容

1.教师数量不足且流动性较大

学校 12 名教师负责 73 名学生的教学工作,在英语科目上,一人承担了 4 个年级的教学任务,这导致备课、上课和批改作业的时间严重不足。此外,由于专业教师的缺乏,部分年轻教师还需兼任其他非专业科目的教学,如科学和美术,这进一步加剧了工作负担,影响了教学效果。

2.待遇偏低

待遇偏低是非编教师及年轻教师面临的另一个困境。作为非编教师,月薪仅为三千多元。在学校所在的偏远地区,物资交通不便这在一定程度上加大了消费支出,这使得部分教师的经济压力较大,难以维持基本的生活开支。长期的低待遇不仅影响了生活质量,也让部分教师对于长期从事教育工作产生了犹豫和动摇。

3.队伍结构不合理

学校教师队伍的年龄结构失衡,40 多岁的教师占大多数,年轻教师较少,缺乏活力和创新动力。作为少数年轻教师,常常感到与老教师在教学理念和方法上的代沟,例如部分年轻教师希望引入多媒体和互动游戏等现代化教学手段,但难以获得支持。其次,在中老年教师队伍中学历普遍偏低,大部分为大专毕业。

4.教师培养力度不足

尽管县教育局定期为教师提供培训机会,但大部分培训形式单一,缺乏针对性的教学技能提升,无法有效提高教师的教育教学水平。在调研过程中,也有教师提出希望学校能为年轻教师提供更多的培训和学习机会,以提升教师的专业能力和教学水平。

5.工作与生活环境艰苦

学校位于村落中,生活及商业设施较为落后,学校的中青年教师大多并非本地人,工作日期间大都需要住在空闲的学生宿舍,生活条件较为艰苦,大部份年轻教师都为女性,个人生活物资的采购则需要通过网购或者周末前往县城购买。教师在工作压力和生活条件的双重压力下,难以全身心投入教学。

(二)困境分析

1. 经济驱动下的资源约束

桑不老完小教师队伍问题的核心在于经济因素。低薪资和高生活成本(偏远地区物价可能较高)降低了岗位吸引力,导致招聘困难和流失率高。数据中 20-30 岁教师仅 4 人,且无 50 岁以上教师,可能表明年轻教师来了又走,老教师提前退出。这种现象在民族地区普遍存在,与国家对农村教育的投入不足有关。教育经济学理论认为,教育投入是人力资本积累的关键,但桑不老完小的资源现状显示,经济回报未匹配教师付出的外部性价值。

2. 地理与文化的双重挑战

学校地处民族地区,交通不便、生活条件艰苦,进一步加剧了人才流入的难度。彝族学生占比过半,教师若不熟悉当地语言(如彝语)或文化,可能在教学和生活管理中遇到障碍。尽管语文教师较多,但无数据显示他们具备双语能力,这可能削弱教学效果。管理学视角下,教师队伍的“文化匹配度”应成为招聘和培训的关键指标,但当前数据未体现这一考量。

3. 政策执行和落实的困难

虽然国家和地方政府已出台了一系列支持农村和民族地区教育的政策,但在实际执行和落实过程中,存在政策传达不到位、资金使用不透明等问题。这导致一些政策未能直接惠及学校,尤其是对教师的支持和激励措施未能有效落实。

在调研过程中了解到,非编教师的录用多来自国家“特岗教师”和“三支一扶”计划,“特岗教师”计划在岗位的前三年是非编,“三支一扶”计划则没有直接解决教师编制问题,且这二者的薪资待遇与编内教师相比相对较差,这就导致学校年轻教师的流失率较大。

4. 教师职业发展通道不畅

桑不老完小的教师队伍存在职业发展通道不畅的问题。学校的教师大多从事一线教学工作多年,但缺少明确的职业晋升和发展路径,导致教师缺乏成长动力。教师如果长时间停留在同一职位,缺乏新的挑战和激励,可能会导致职业倦怠,进而影响教学质量和教师的工作积极性。教育管理理论中提到,职业发展的支持和晋升机制是提升教师稳定性和教学质量的重要因素。桑不老完小的教师往往没有明确的晋升路径,这使得教师的积极性受到抑制,并促使他们寻找其他职业发展的机会。

5. 家长和社会支持不足、教师心理压力大

作为一个偏远地区的学校,桑不老完小面临的另一个问题是家长和社会的支持相对较弱。由于家长大多数外出务工,教育观念相对传统,且教育资源有限,导致他们对学校的支持和参与程度较低。缺乏足够的家长沟通和社区参与,使得教师的工作压力加大,且学生的学习和生活支持也相对有限。教师在管理班级和指导学生的过程中,往往无法得到家长和社区的及时反馈和支持,影响了教学效果的提升。因此,家长和社会的参与不足是桑不老完小教师队伍建设中的一个挑战。这使得教师的工作压力增大,尤其是非编制教师,由于缺乏职业保障和相对低的薪资待遇,他们常常感到心理负担沉重,难以全身心投入教学工作。教师的心理压力过大会直接影响到他们的工作积极性和教学效果,从而加剧了教师流动性和学校的教育质量问题。

四、破解路径探索

在前文中,我们详细分析了漾濞彝族自治县桑不老完小教师队伍建设所面临的困境,包括教师数量不足、待遇偏低、队伍结构不合理、教师培养力度不足以及工作与生活环境艰苦等问题。针对这些困境,本文提出以下改进路径:

(一)提高教师待遇,增强职业吸引力

首先,政府应加大对民族地区教育的财政投入,确保教师薪资水平与当地生活成本相匹配。 此外,针对非编教师,建议提供与编内教师相当的薪资待遇,并增加交通、住房等补贴,以减轻其经济压力,增强其职业认同感和稳定性。

(二)优化教师队伍结构,促进专业发展

学校应根据教学需求,合理配置教师资源,增加英语、美术、音乐等专业科目的教师数量,满足学生多元化发展的需要。 同时,鼓励年轻教师的引进和培养,注重年龄和学历结构的优化,提升教师队伍的整体素质和活力。

结语

民族地区寄宿制小学教师队伍建设的困境,深刻反映了教育资源配置不均、政策执行不到位以及社会支持体系薄弱等问题。桑不老完小的教师队伍现状是民族地区寄宿制小学的一个缩影,其问题不仅是数量或结构的表象,而是经济、地理和文化因素交织的结果。

在国家政策的支持下,民族地区寄宿制小学教师队伍建设正迎来新的机遇。《教育强国建设规划纲要(2024-2035 年)》明确提出,要“完善高水平职业教育教师培养培训和企业实践制度,提升‘双师型’教师队伍建设水平” 。此外,国家对民族地区教育的财政投入持续增加,教师待遇和职业发展环境不断改善。然而,教师队伍建设仍需多方协同努力。通过提高教师待遇、优化队伍结构、加强培训、改善工作与生活环境、增强家长和社会支持,以及构建协同模式等措施,可以有效提升民族地区寄宿制小学教师队伍的整体水平,促进教育公平和质量的提升。

参考文献

[1] 李霞.乡村振兴背景下县域小学寄宿制教育:成效、挑战与发展——基于内蒙古 A 县的案例研究[J].阴山学刊,2025,38(01):97-103.DOI:10.13388/j.cnki.ysaj.2025.01.003.

[2] 王雄.浅析农村寄宿制小学思想政治教育改革与创新的实践路径[J].甘肃教育研究,2024,(21):60-62.

[3] 秦玉友,王玉姣,高凯歌.人口变动下县域“三类学校”建设的困境分析与破解思路[J].东北师大学报(哲学社会科学版),2024,(06):108-116.DOI:10.16164/j.cnki.22-1062/c.2024.06.013.

[4] 黄馨珏.提升农村小学中年级寄宿生学习适应性的行动研究[D].云南师范大学,2024.DOI:10.27459/d.cnki.gynfc.2024.001748.

[5] 马文姝.西部民族地区定向教师教学胜任力研究[D].云南师范大学,2024.DOI:10.27459/d.cnki.gynfc.2024.000013.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)