中小学体育教学中融入“思政元素”的意义、原则与路径

杨勇

新乡市第十三中学 河南新乡 453000

一、中小学体育教学融入思政元素的意义

(一)落实立德树人根本任务的必然要求

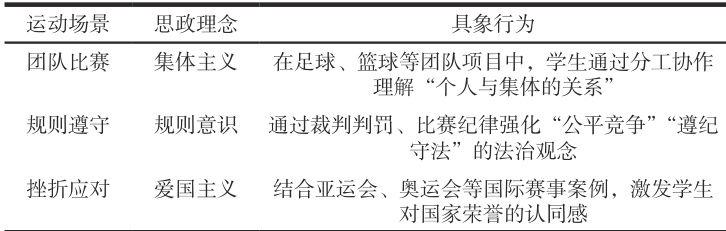

体育教学具有“身体实践”与“精神塑造”的双重属性,能够通过具体运动场景(如团队比赛、规则遵守、挫折应对等)将抽象的思政理念转化为具象行为。

表1 价值观教育的天然载体

2022 年《义务教育体育与健康课程标准》明确提出“培养学生核心素养”,要求体育教学不仅要提升运动能力,还需培育“健康行为”和“体育品德”。融入思政元素正是对“五育融合”政策的直接响应,体现了体育学科从“技能本位”向“育人本位”的转型。

(二)促进学生全面发展的有效路径

体育教学作为实践育人的重要载体,在塑造健全人格与意志品质、实现知行合一的道德内化方面展现出独特价值。在人格淬炼层面,长跑、体能训练等挑战性活动通过突破生理极限的实践过程,使青少年在肌肉酸痛与呼吸急促中体认“坚持”的深层意蕴,将抽象意志力转化为可感知的成长体验;担任队长、裁判等角色承担则通过任务驱动机制,促使学生在组织协调与公正裁决中完成从“自我管理”到“服务集体”的责任跃迁;竞技对抗场景更成为天然的情绪实验室,胜利时的谦逊引领与失利时的韧性复盘,共同构筑起应对人生起伏的心理韧性。这种立体化的人格培育模式,实现了从体能锻造到精神升华的贯通。

在道德内化维度,体育教学突破传统思政教育的理论窠臼,通过“身体在场”的具身实践完成价值观的行为转化。武术课程中,师生互行抱拳礼的肢体语言将“尊师重道”的伦理规范内化为肌肉记忆,套路演练时的收放自如映射着“以武止戈”的哲学智慧;运动会开幕式上,各班级方阵以创意展演诠释文化符号,方阵间距的精准把控暗含集体主义纪律,特色服饰的匠心设计彰显文化自觉。这种浸润式教育场景,使道德认知在动作模仿、节奏共鸣、审美创造中自然沉淀为行为本能。当体育课堂成为传统文化现代转化的试验田,当运动场域化作集体人格的塑造场,知行合一的教育理想便在汗水的浸润中绽放出真实可触的育人硕果。

(三)传承中华体育精神的文化使命

弘扬传统文化,增强民族自信。将武术、舞龙、蹴鞠等传统体育项目纳入课堂,挖掘其中蕴含的“自强不息”“以和为贵”等文化基因;通过端午节龙舟竞渡等主题活动,将民俗文化传承与体育实践结合。

赓续红色基因,厚植家国情怀。以中国女排“永不言弃”、冬奥健儿“突破自我”等案例为素材,诠释“为国争光”的使命感;结合长征精神设计定向越野课程,让学生在模拟情境中体会革命先辈的奋斗精神。

回应时代需求,培育时代新人。在“健康中国”“体教融合”战略下,体育思政教育可引导学生树立“终身体育”意识,将个人健康与国家发展相联系,培养兼具强健体魄与坚定信念的新一代接班人。

二、中小学体育教学融入思政元素的基本原则

(一)隐性渗透原则:以“润物无声”取代“生硬灌输”

避免直接说教,通过体育活动的情境创设、师生互动和实践体验,潜移默化传递价值观。在运动场景中嵌入思政元素。体育训练中,教师通过鼓励学生坚持完成目标,传递“迎难而上”的信念,而非直接讲授“何为毅力”。教师以身作则,通过教学态度传递公平裁判、尊重学生等价值观。

(二)系统性原则:分层设计,循序渐进

学段分层,小学低年级以趣味游戏为主,侧重规则意识;小学高年级通过团队合作项目强化集体荣誉感;初中阶段结合竞技运动深化责任意识与抗压能力。根据学生认知水平,从“行为规范”向“价值内化”递进。

(三)实践性原则:以“身体力行”促“知行合一”

思政教育需通过身体实践转化为行为习惯,避免“知”“行”脱节。通过比赛、角色扮演等真实情景活动强化价值观。教师可在比赛中设置“争议判罚”,引导学生讨论“诚信与规则”的取舍。设计需要合作完成的任务,培养责任感与创新意识。

(四)差异性原则:尊重个体,因材施教

根据学生差异进行关照,对内向学生鼓励担任队长,外向学生引导学会倾听;在分组任务中让运动能力强者帮扶弱者,传递“互助共赢”理念。

三、中小学体育教学融入思政元素的实践路径

(一)构建“体育 + 思政”融合课程体系

1. 分层设计

学段分层:小学阶段以“趣味游戏 + 规则渗透”为主,培养纪律意识、团队意识;初中阶段通过竞技项目强化责任担当、抗压能力。

2. 项目化主题开发

传统文化主题:将“武术”课程拓展为“中华武德”主题,结合历史故事讲解“止戈为武”的和平精神。

红色体育主题:设计“长征精神”定向越野课程,模拟红军过草地、翻雪山的情境,融入团队协作与意志力训练。

3. 跨学科融合

与思政、历史学科联动开发案例,如结合奥运会历史讲解“中国体育复兴之路”,增强民族自豪感。

(二)创新“情境 + 体验”教学模式

1. 情境模拟教学法

竞技场景:组织“班级奥运会”,学生扮演运动员、裁判、志愿者,体验公平竞争、尊重规则、志愿服务等价值观。

2. 道德困境设计

在比赛中设置“对手摔倒是否扶起”的情境,引导学生讨论“竞赛精神”与“人道关怀”的平衡。

3. 任务驱动教学法

团队任务:要求学生在30 分钟内设计并完成一项集体障碍赛,培养创新思维、领导力与协作能力。

角色扮演:轮流担任队长、裁判、计分员,通过角色体验强化责任感与公平意识。

(三)提升教师“体教思政”融合能力

组织教师学习《课程思政指南》,挖掘教材中的思政元素,开发“体育思政案例库”,提供典型教案。邀请优秀运动员、教练员进校园分享经历。将“思政融入成效”纳入体育教师考核指标,设立“课程思政创新奖”。鼓励教师发表体育思政融合的实践案例或研究论文。

(四)建立“多维动态”评价机制

过程性评价:记录学生在运动中表现出的责任感、合作意识等,通过“运动日志”让学生记录训练中的感悟。

多元主体评价:学生自评与互评:设计量表评价团队贡献度;家长反馈:通过亲子运动打卡活动,观察学生是否将体育精神延伸至家庭。

成果可视化:结合班级活动举办“体育思政成果展”,展示学生设计的主题海报、运动感悟视频等;通过体能测试与思政素养测评的对比数据,验证“体德共育”效果。

四、结语

将思政元素融入中小学体育教学,既是新时代教育改革的创新实践,也是培养社会主义建设者和接班人的战略需求。未来需进一步探索思政元素与体育教学的深度耦合机制,推动形成“以体育人、以体育德”的教育生态。

参考文献

[1] 中华人民共和国教育部. 义务教育体育与健康课程标准(2022 年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2] 马卉君 , 姚蕾 , 史瑞应 .“五育”融合视域下中小学体育教学的逻辑框架与推进机制 [J]. 教育理论与实践 ,2022,42(32):56-58.

[3] 刘兵, 肖巧俐. 新时期体育课程思政的目标定位、问题阐释与实施路径[J].上海体育大学学报 ,2024,48(11):23-31+68.

项目来源:2024 年新乡市基础教育教学研究项目。立项编号:jcjykt2024256

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)