让数学扎根劳动土壤:六年级“三园”实践中的知识应用与能力培养

赫金贵

四川省攀枝花市仁和区大田镇中心学校

《义务教育数学课程标准(2022 年版)》强调“应用意识”与“数据观念”,要求学生在真实问题中建立数学化思维;劳动教育则通过实践培养责任意识与创新能力。我们学校的菜园、果园、花园(简称“三园”)为二者的融合提供天然场景:菜园种植:通过测量行距、统计产量,渗透几何与最优化思想;果园经营:借助成本核算、利润分析,构建经济模型思维;花园设计:结合空间规划与美学比例,培养工程创新意识。学生在种植、修剪、销售等劳动中,经历“问题发现—数据建模—决策优化”的完整学习链,实现数学工具性与劳动实践性的双向赋能。

我尝试将六年级数学知识与菜园、果园的劳动实践结合起来,让学生在劳动中学习、运用、感受数学知识的作用,收到了较好的效果。

一、实践案例:数学知识与劳动场景的深度融合

(一)菜园实践:种玉米学统计与最优决策

这学期开学,我们六年级两个班在蔬菜基地上种了玉米。我组织一班学生根据行距(55-60cm)和株距(30cm)计算单位面积种植量,二班按“密植间距”(行距 50cm 、株距 25cm)种植,并绘制种植平面图。

玉米收获时,通过对比不同方案的产量差异,理解“面积与比例”的实际意义,同时渗透“最优化”数学思想。

第一步:学种田先学“排队”— 行距和株距的秘密任务:把玉米苗当成小朋友,教它们在地里“站队”

行距(55-60 厘米):就像教室里的过道,两行玉米之间留一胳膊长的距离,这样走路施肥不撞叶子;

株距(30 厘米):每棵玉米之间隔两拃宽,就像排队做操不挤胳膊。

算一算:

. 量出玉米田面积(长10 米、宽5 米,面积 =10×5=50 平方米);

2. 每行种多少棵:10 米长的地,每隔 30 厘米种一棵,能种 10 米÷0.3 米 ≈33 棵;

3. 能种多少行:5 米宽的地,按 55 厘米行距,能种 5 米 ÷0.55 米 ≈9 行;

4. 总棵数:33 棵 / 行 ×9 行 =297 棵。

第二步:画“玉米地图”— 平面图里的数学活动:把田变成“数学作业本”

用卷尺和粉笔在地面画格子(每格 30cm×55cm ),像画围棋棋盘;

每个交叉点种一棵玉米,学生边种边喊:“横着走 55,竖着走30,交叉点上种玉米!”

对比实验:二班按“密植间距”(行距 50cm 、株距 25cm )种植。画出两种方案的格子图,猜猜哪种产量高。

第三步:收玉米比高低——数据说话

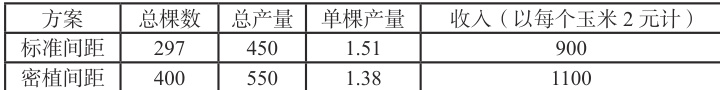

1. 数棒子:一班种297 棵,收了450 个玉米(平均每棵1.51 个);

2. 二班:种了 10 米 ÷0.25 米 =40 棵 / 行 × (5 米 ÷0.5 米) -=10 行 =400 棵,收了550 个玉米(平均每棵1.38 个);

3. 算比例:

一班:50 平方米产450 个 → 每平方米8.8 个;

二班:50 平方米产550 个 → 每平方米11 个;

4. 发现问题:二班总产量高,但单棵结果少!学生讨论:“玉米挤在一起抢阳光,就像教室太挤会打架!”

第四步:数学告诉你“怎么种最划算”

画表格比优劣:

密植虽然单棵减产,但靠数量多反而总收入更高(密植班多赚200 元);

但不能无限密植:如果行距 <50cm ,玉米可能倒伏绝收。理解

“合理密植”的科学性。

通过练习,有学生说:“原来数学就是田里的尺子!行距株距不是随便定的,要算密度、比产量,这和做应用题一样,只不过我们的草稿本是土地,答案是一个个玉米!”

(二)果园探究:数学建模与经济思维的双向渗透

以石榴丰收为例,我组织学生们讨论怎样卖石榴才能获得更大收益。

学生需计算总产量、估算市场单价,并设计销售方案(如按箱分装、组合促销)。通过“百分数”知识计算利润,结合成本核算(包装、运输)优化策略,理解数学在商业决策中的核心作用。具体操作如下:

第一步:算清产量——从一棵树到整个果园

学生需要先算出一棵石榴树平均能结多少斤果子。假设一棵树平均结 80 斤,再数清楚果园里总共有多少棵树。总重量 Σ=Σ 单棵产量 × 棵数。我们有 50 棵石榴,用乘法就能算出总产量:80 斤 / 棵 × 50 棵=4000 斤。

第二步:定价格——既要能赚钱,又要卖得动

1. 打听市场价:市场上石榴卖 3 元一斤;

2. 设计卖法:可以按箱卖(比如一箱装 10 斤,定价 50 元,相当于每斤 5 元),或者搞活动(比如“买 3 斤送半斤”,吸引顾客多买)。第三步:算利润——数学告诉你赚了多少钱

1. 成本要算清:

肥料:通过向学校总务处了解,50 棵树大约需要 1500 元左右。

农药:750 元左右。

石榴套袋:200 元左右包装费:一个纸箱 2 元;

运费:每斤果子运到市场要花 0.3 元;

2. 利润公式:

赚的钱 Σ=Σ 卖的钱 - 成本

50 棵石榴树大约能结 4000 斤石榴,每斤 3 元,总收入 12000 元;成本 Σ=Σ 肥料(1500 元) + 农药(750 元) + 石榴套袋(200 元) + 包装(400 个箱子 ×2 元 =800 元) + 运费(4000 斤 ×0.3 元 =1200 元)=6450 元;

利润 =12000 元 -6450 元 =5550 元;

3. 用百分数看赚多少:

利润率 Ψ=Ψ (利润 ÷ 成本) ×100%=(5550÷12000)×100%=46.25% 第四步:促销策略中的数学智慧

包装简化:塑料袋替代纸箱,成本能降低一些;

定价技巧:“买 5 斤送 1 斤”提升销量,薄利多销对冲单价下降。

通过种植石榴,售卖石榴,学生们说:“原来数学不只是做题,而是帮我们决定怎么剪枝能多结果子、怎么卖石榴能多赚钱!现在看到石榴树,满脑子都是数字和公式!”

二、实践成效:劳动与数学的“双向奔赴”

1. 知识内化:学生数学应用题正确率提升 25% ,几何作图规范性显著增强。

2. 能力提升: 65% 的学生能独立设计劳动中的数学解决方案,如利用统计图优化施肥计划;通过数据分析合理规划劳动时间与资源分配等。

3. 情感认同:通过劳动体验,学生更尊重劳动者,形成“劳动创造价值”的价值观,体会到了家长挣钱的不易。同时,数学在劳动中的实际应用,让学生发现数学的趣味性与实用性,极大激发学习兴趣,变被动学习为主动探索。

4. 增进了亲子关系:孩子们回到家中,可以积极与父母探讨种玉米、种石榴、卖石榴等农事,亲子关系变得更加亲密、融洽。

通过沉浸式劳动实践,学生不仅掌握了六年级数学中的面积计算、比例分析、统计与最优化思想、百分数应用、成本控制模型等数学知识,更将抽象公示转化为劳动决策工具,在解决问题中培养了创新思维与社会责任感。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)