核心素养导向下小学道德与法治项目式学习活动设计与实践路径

周雨尧

张家港市江帆小学 215600

一、引言

小学阶段是学生价值观与品格塑造的关键期,小学道德与法治课程以培养核心素养为核心,肩负引导学生树立正确三观的使命。传统教学多为 “教师讲授 + 案例分析”,内容脱离生活,学生被动接收,核心素养培养流于形式。项目式学习以真实问题为载体,通过完整探究流程让学生主动深化认知、涵养品格,契合课程 “源于生活、用于生活” 理念。因此,核心素养导向下探索该课程项目式学习的活动设计与实践路径,既能突破传统教学局限,又能让核心素养培养贯穿教学全程,兼具理论与实践意义。

二、核心素养导向下小学道德与法治项目式学习的重要意义

核心素养导向下的小学道德与法治项目式学习具有重要意义:其能将抽象的核心素养转化为具体实践任务,如围绕 “关爱他人” 设计 “校园爱心帮扶角” 项目、围绕 “规则意识” 设计 “班级公约我制定” 项目,实现 “素养 — 项目 — 实践” 转化,助力核心素养具象化落地;以学生为主体,围绕真实生活问题开展探究,如 “社区文明小侦探” 项目让学生走进社区调研宣传,促使学生从 “被动听” 变 “主动做”,激发学习主动性与探究欲[1];还需学生调动多类能力分工协作,像 “传统节日我传承” 项目中的小组分工,能培养学生综合实践能力与协作精神,契合核心素养中 “健全人格”“责任意识” 的培养要求 。

三、核心素养导向下小学道德与法治项目式学习的现状问(一)项目主题与核心素养关联度不足,目标定位模糊

部分教师设计项目时,未结合课程核心素养,只重 “活动热闹”,致主题与素养脱节。如 “公共设施绘画展” 仅练绘画,未达 “责任意识” 等目标。且目标定位宽泛,未拆分为具体子目标,实施缺方向,效果难评估。

(二)实施流程简化,缺乏深度探究与反思

部分教师因担心学生能力、教学进度,简化项目流程,压缩探究反思环节。如 “法治小卫士” 项目,直接给知识点让学生背、制海报,无案例调研;成果展示后也不反思,使素养培养流于表面。

(三)缺乏家校社协同支持,实践资源不足

项目常需家校社资源,但协同不足。部分家长不重视,不愿配合家庭实践;社区、社会机构与学校合作少,学生缺专业指导[2]。资源匮乏让实践难深入,限制素养培养的广度与深度。

(四)评价方式单一,忽视过程性与素养导向

当前评价多聚焦成果好坏,忽视学生过程中的参与度、探究深度等。如 “班级爱心帮扶” 仅看物资数量,且评价主体以教师为主,难反馈素养培养效果,也难激励学生关注能力与品格提升。

四、核心素养导向下小学道德与法治项目式学习的实践路径(一)紧扣核心素养,设计 “生活化、层次化” 项目主题

项目主题作为项目式学习的灵魂,必须深度锚定小学道德与法治课程的核心素养目标,同时充分契合不同年级学生的认知规律与生活经验,构建 “生活化、层次化” 的主题体系,让项目学习真正扎根生活、贴合学情,实现素养培养的精准落地。

在 “生活化” 主题选择上,需以学生的真实生活场景为切入点,从校园、家庭、社会三个维度挖掘素材,确保主题兼具真实性与实用性,让学生能在熟悉的情境中感知知识、践行素养。低年级学生以校园和家庭生活为主要活动范围,可设计 “班级规则我遵守”“我爱我的家” 等主题,引导他们从身边小事建立规则意识与亲情观念;中高年级学生认知能力与活动范围逐步拓展,主题可延伸至社区与社会层面,如 “社区环境我保护”“公共秩序我维护”,帮助他们将素养认知从个人延伸到集体与社会。以 “政治认同” 素养中的 “国家意识”培养为例,低年级可围绕 “国旗国旗真美丽” 设计项目,让学生通过学习国旗的象征意义、参与学校升旗仪式,在庄重的仪式感中萌发对国家的初步认同;中高年级则可开展 “家乡变化我见证” 项目,组织学生走访家乡的街道、医院、车站,调研近年来交通设施的完善、医疗条件的改善等发展成就,在真实的变化感知中深化国家意识与民族自豪感。

在 “层次化” 目标设计上,需将核心素养拆解为梯度清晰的 “基础目标 — 进阶目标 — 高阶目标”,匹配不同年级学生的能力水平,避免目标设定“一刀切”。以“责任意识” 素养培养为例,低年级目标聚焦 “个人责任”,设计 “我的责任我承担” 项目,要求学生学会整理自己的书包、认真完成值日任务,在日常小事中养成责任习惯;中年级目标升级为 “集体责任”,开展 “班级服务小岗位” 项目,让学生主动认领图书角管理、课间秩序维护等岗位,在为集体服务的过程中提升责任能力;高年级目标则拓展至 “社会责任”,推出 “社会公益我参与” 项目,组织学生参与社区垃圾分类宣传、敬老院慰问等公益活动,引导他们在服务社会中践行责任担当[3]。通过这样的分层设计,每个年级的项目都能精准适配学生的能力边界,让核心素养培养循序渐进、扎实有效。

(二)优化实施流程,落实 “探究 — 实践 — 反思” 闭环

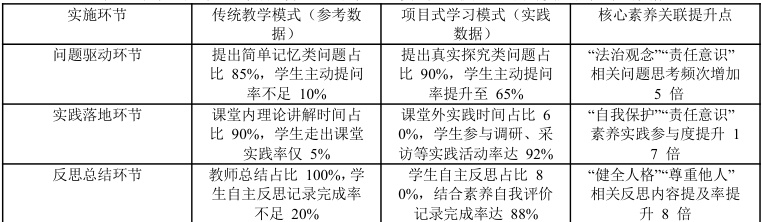

项目式学习的实施需遵循 “提出问题 — 规划方案 — 实践探究 — 成果展示 — 反思评价” 的闭环流程,确保每个环节都紧扣核心素养培养,避免流于形式。问题驱动环节要以真实、有挑战性的问题开启项目,引导学生聚焦核心素养,例如在 “环境保护” 单元中,提出问题 “我们身边存在哪些浪费水资源的现象?如何用实际行动节约水资源?”,让学生围绕 “责任意识” 素养开展探究,在 “法治教育” 单元中,提出问题“如果看到同学被欺负,我们该如何用‘规则’保护自己与他人?”,引导学生结合 “法治观念” 素养思考解决方案;实践落地环节需为学生提供充足的实践时间与资源支持,鼓励学生走出课堂开展调研、采访、宣传等活动,例如在 “食品安全我知道” 项目中,学生可走进超市调研食品保质期标识,采访食品安全监管人员了解 “三无食品” 危害,回家后向家长宣传食品安全知识,在实践中深化 “法治观念” 中的 “自我保护” 素养;反思总结环节要在项目结束后组织学生开展 “反思会”,从 “我做了什么”“遇到了什么困难”“学到了什么”“如何改进” 四个维度梳理过程,同时结合核心素养目标自我评价(如 “我是否做到了关爱他人”“我是否遵守了团队规则”),例如在 “校园爱心帮扶” 项目反思中,学生总结 “帮扶时遇到同学拒绝,我主动沟通了解原因,最终达成帮扶,这让我学会了尊重他人”,实现素养的自我提升。

表一 小学道德与法治项目式学习 “探究 — 实践 — 反思” 闭环实施流程对比数据

(三)构建 “家校社协同” 支持体系,丰富实践资源

项目式学习要实现深度落地,离不开家庭、学校、社会三方资源的联动整合,需着力构建 “学校主导、家庭配合、社会支持” 的协同育人体系,为学生搭建起从课堂延伸到生活的实践平台,让项目实践既有广度又有深度。

学校作为协同体系的核心,需主动打破教育边界,积极与社区、法治教育基地、博物馆等社会机构建立长期稳定的合作关系,为项目实践提供专业支撑与场地保障。比如开展 “社区调研” 项目时,可邀请社区工作者走进校园,指导学生设计调研问卷、 方法;组织 “法治教育” 项目时,可联合当地法院,邀请法官开展专题讲座,用真实案例帮助学 解法律知识。同时,学校可在校园内设立专门的 “项目实践角”,配备调研表格、宣传展板、资料档案等工具,方便学生在课后整理项目素材、完善实践成果,为项目推进提供便捷支持。

家庭是项目实践的重要延伸场景,需要家长主动参与、积极配合。学校可通过家长会、班级微信群、家校联系册等渠道,向家长详细讲解项目式学习的育人价值,消除家长 “额外任务” 的认知误区[4]。在此基础上,结合项目主题布置家庭实践任务:开展 “家庭传统节日活动” 项目时,引导家长与孩子一起制作端午粽子、中秋月饼,讲述节日的起源与习俗;推进 “家庭规则我制定” 项目时,鼓励家长与孩子共同商议家庭文明公约,如作息时间、家务分工等,让学生在家庭场景中践行素养、深化认知。

社会机构与志愿者则为项目实践提供有力保障。可推动社区、博物馆、科技馆等机构开放资源,为学生实践创造便利条件:社区可允许学生开展环境调研、文明宣传等活动;博物馆可针对学生群体推出免费参观政策,并安排专业讲解员为项目学习提供定制化讲解。同时,吸纳大学生、退休教师、行业从业者等加入志愿者队伍,参与项目指导工作,比如让退休教师协助学生整理实践资料,让医护工作者指导 “健康生活” 主题项目,既提升实践的专业性,也为学生安全开展实践保驾护航。

(四)创新 “素养导向” 评价体系,关注过程与成长

围绕核心素养发展,构建 “过程性评价 + 成果评价 + 素养评价” 的多元评价体系,全面反馈学生项目学习成效。 过程性评价聚焦学生成长轨迹,通过 “项目成长手册” 收录探究计划、调研笔记、实践照片、反思日记,直观展现学生在参与度、探究深度、协作表现上的进步;教师结合课堂观察、小组访谈,记录学生具体行为,比如 “主动帮助小组解决调研困难”“积极提出创新性建议”,为素养评价积累真实依据[5]。成果评价摒弃 “唯美观、唯完整” 的单一标准,更看重成果的实用价值与素养体现。评价《社区文明建议手册》时,重点考察建议是否贴合社区实际、是否体现 “责任意识” 素养;评价 “班级公约” 时,核心关注公约是否符合班级需求、是否体现 “规则意识” 素养,而非仅纠结文字美观度。 多元评价还需拓宽主体范围,引入学生自评、互评、家长评价与社会评价。学生可自评 “在项目中主动承担调研任务,学会了与陌生人沟通”;家长可评价 “孩子在家庭礼仪项目中,主动向长辈问好,素养明显提升”;社区工作人员可反馈 “学生的《社区文明建议手册》很实用,体现良好社会责任感”。这种多方参与的评价模式,既能全面反映素养发展效果,又能让学生感受到多方面认可,进一步增强学习动力。

五、结论

核心素养导向下的小学道德与法治项目式学习,是课程育人模式的重要创新,其核心在于以项目为载体,将抽象的核心素养转化为学生可实践、可成长的具体过程。通过紧扣核心素养设计项目主题、优化“探究 — 实践 — 反思” 实施流程、构建家校社协同支持体系、创新素养导向的评价方式,能有效突破传统教学的局限,让学生在主动探究中深化道德认知、增强法治观念、涵养责任意识,真正实现核心素养的全面发展。需要注意的是,小学道德与法治项目式学习的开展需遵循学生的认知规律,低年级项目应侧重 “体验性、趣味性”(如角色扮演、简单实践),中高年级项目应侧重 “探究性、实践性”(如调研、公益活动),避免 “成人化、复杂化” 的要求。未来,还可结合信息技术(如利用短视频记录项目过程、通过线上平台开展成果展示)、跨学科整合(如结合语文课程撰写项目报告、结合美术课程设计宣传材料),进一步拓展项目式学习的形式与深度,为小学道德与法治课程核心素养的落地提供更丰富的路径,助力培养具有坚定理想信念、高尚道德情操、强烈责任意识的新时代少年。

参考文献

[1]邵宇翔.项目式学习在小学道德与法治教学中的应用[J].新课程教学(电子版),2024,(24):141-143.

[2]林滨.项目式学习在小学道德与法治单元教学中的应用[J].亚太教育,2024,(24):91-93.

[3]黄于春,谢娜.核心素养导向下道德与法治项目式学习“四步走”设计策略[J].广东教育(综合版),2024,(12):51.

[4]方琼梅.论核心素养下小学道德与法治课的项目式学习[J].家长,2024,(20):41-43.

[5]吴敏言.项目式学习在初中道德与法治教学中的应用——以提升学生法治观念核心素养为例[J].求知导刊,2024,(01):104-106.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)