甲状腺肿瘤的外科手术治疗现状及研究进展

杨婷

保定市第一中心医院 071000

一、传统手术入路面临的挑战与现代应对策略(一)巨大胸骨后甲状腺肿的颈部入路探索

大量的临床实践证明,绝大多数(超过 90%) )的胸骨后甲状腺肿,即使体积巨大、下极深入主动脉弓水平甚至后纵隔,其主要血供仍来源于颈部的甲状腺上、下动脉。这一核心解剖学特征为经颈部入路切除肿瘤提供了理论基础。在一项涵盖31 例巨大颈胸骨后甲状腺肿(肿瘤最大直径均超过 10cm)的研究中,所有患者均通过颈部低位弧形切口成功完整切除肿瘤,无一例需中转开胸。其关键手术技巧在于:首先于颈部充分暴露并控制甲状腺的主要血管,通过逐步结扎和离断甲状腺上、下动脉及甲状腺中静脉,有效阻断肿瘤血供;随后,可根据情况切断甲状腺峡部,增加两侧腺叶的活动度;最后,术者应紧贴肿瘤包膜进行锐性分离,避免盲目使用手指钝性剥离,以防撕裂纵隔内脆弱的静脉丛而导致难以控制的大出血,在直视下将肿瘤逐步、轻柔地由胸廓入口完整提拉至颈部切口并切除。这一策略的成功实施,标志着甲状腺外科在处理复杂病例时,已从依赖扩大手术路径转向依靠精细解剖技巧的理念转变。

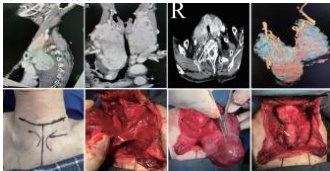

图1:甲状腺CT 平扫,A 矢状位,B 冠状位,C 轴位,显示巨大颈胸骨后甲状腺肿,肿物部分突入胸骨后并气管受压变窄;D 甲状腺CT 三维重建,显示巨大甲状腺肿及主要血供来源;E 术前颈部未触及明显包块,做低位领口切口;F 术中解剖暴露左侧喉返神经,G 术中解剖暴露右侧喉返神经及上提的纵膈内甲状腺组织,H 切除全部甲状腺后暴露气管无塌陷

(二)术前精准评估的关键作用

颈部入路策略的成功选择与实施,高度依赖于术 精准的评估 增强CT 扫描及其三维重建技术在此环节中扮演着不可或缺的角色。 的精确大小、范围、形态,以及其与气管、食管、颈部及纵隔大 估气管受压、移位及狭窄的程度,甚至判断气管壁是否受侵 管)提供决策依据。详尽的术前评估不仅帮助外科医生确定颈部 规划备选方案,例如在评估认为肿瘤与胸内大血管关系紧密或疑为异位 助开胸的准备,从而最大限度地保障手术安全。

二、精准外科技术在甲状腺手术中的应用与发(一)显微外科技术与神经功能保护

尽管甲状腺手术通常不被归类为严格意义上的显微外科,但其手术精髓与显微外科高度契合。正如在神经外科手术中,医生借助显微镜在复杂区域精细操作以保护神经血管,在甲状腺手术中,尤其是在处理巨大肿瘤或二次手术等解剖结构紊乱的情况下,外科医生同样需要借助放大设备(如手术放大镜),紧贴甲状腺“真被膜”进行细致解剖。这种操作的核心目的在于清晰辨认并保护喉返神经的全程走形,以及原位保留甲状旁腺及其纤细的滋养血管。由于巨大肿瘤的长期压迫,喉返神经的位置可能发生变异,从相对固定的入喉处逆行解剖神经,是一种可靠的辨认方法。对神经功能的精心保护,直接关系到患者术后的发音与呼吸功能,是衡量手术质量的

关键指标之一。

(二)技术辅助下的手术精度提升

技术的进步为手术精度的提升提供了有力支持。在神经外科领域,神经导航技术能够实时追踪手术器械与脑功能区的位置关系,从而引导医生 神经功能损伤。与此类似,术中神经监测(IONM)技术已在甲状腺外科中广泛应用 喉返神经的功能状态,在神经受到牵拉或热损伤的瞬间向术者发出警报, 这种技术辅助手段在解剖结构不清的复杂手术中价值尤为突出。正如神经 肿瘤患者的术后神经功能评分与生活质量,IONM 的应用同样致力于减少声音嘶哑等并发症,从而切实提升患者的术后生活品质。

三、围手术期综合管理与远期预后(一)围手术期气道与多学科管理

对于因巨大甲状腺肿导致严重气道受压的患者,围手术期管理是一项系统工程,需要外科、麻醉科、ICU甚至胸外科等多学科团队(MDT)的紧密协作。术前,MDT 共同评估气道风险并制定应急预案。术中,在肿瘤切除后,需仔细评估是否存在因长期受压导致的气管软化。对于可疑气管塌陷的病例,可采取气管悬吊或术后延迟拔管等措施,少数严重者甚至需要行预防性气管切开,以确保呼吸道通畅。此外,高龄患者常合并多种基础疾病,术后管理需同时关注心肺功能、电解质平衡及麻醉药物代谢等问题,预防并发症的发生。

(二)关注功能恢复与生活质量

现代外科治疗的最终目标已从单纯的“治愈疾病”转向“提升患者整体健康水平”,其中生活质量是核心评价维度。在相关神经外科研究中,术后神经功能评分(如NDS、NIHSS)和生活质量量表(如WHOQOL-100)被用作评价疗效的关键指标。这一理念同样适用于甲状腺外科。术后暂时性低钙血症(手足麻木)和声音改变是影响生活质量的常见并发症。因此,围手术期管理必须包括对血钙的严密监测与及时补充,以及对发声功能的专业评估与康复指导。对于已发生神经损伤的患者,积极的康复治疗至关重要。在一项研究中,有患者在术后出现双侧声带麻痹,经过积极的康复和二次手术干预,最终成功拔除气管套管,恢复了正常生活。这与胸段脊膜瘤术后康复对神经功能恢复具有决定性作用的结论不谋而合,凸显了康复治疗在功能重建中的重要价值。

四、结语

甲状腺肿瘤的外科治疗正经历着一场深刻的变革,其核心是从“最大可耐受治疗”向“最优化功能保全”的范式转移。面对巨大颈胸骨后甲状腺肿等复杂挑战,以颈部入路为代表的微创化策略,在详尽术前评估的支持下,已展现出卓越的安全性和有效性。手术的成功不仅依赖于术者对解剖的深刻理解和精湛的显微操作技巧,也得益于术中神经监测等先进技术的辅助,这些共同构成了现代精准甲状腺外科的基石。未来的发展方向将是进一步整合影像学、分子生物学及人工智能技术,实现更为个体化的术前规划和风险预测,并通过多学科协作的围手术期管理,持续改善患者的功能预后与远期生活质量,最终达到肿瘤根治与功能保全的完美统一。

参考文献

[1]邓勇,陈铮立,郗玉珍,叶世泰,何刘权,程淦云,王树超.胸段脊膜瘤显微外科手术疗效分析及手术体会[J].临床神经外科杂志,2024,21(3):298-302307

[2]苏冬梅.神经导航下显微外科手术治疗侧脑室脑膜瘤的效果及术后生活质量水平观察[J].中国现代医药杂志,2025,27(4):30-34

[3]王丽芬,黄志纯,杜银娟.颈部入路切除颈胸骨后巨大甲状腺肿的手术思考[J].中国耳鼻咽喉头颈外 科,2024,31(9):549-553

作者简介:杨婷(1992.09),性别:女,民族:汉,籍贯:石家庄市,学历:本科,职位:护士,职称:主管护师,研究方向:甲状腺肿瘤术后护理。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)