解析漫画与插画教学的课程地图设计逻辑

李华峰

吉林师范大学新闻与传播学院

引言:

漫画与插画作为一种融合艺术表达与叙事能力的视觉图像形式,在教学过程中。它不仅能培养学生的审美能力和创意思维,还能通过幽默或讽刺的形式传递社会思考,实现“寓教于乐”的功能目标。学生通过赏析作品,既能理解夸张、比喻等艺术创作手法,又能体味作品背后的教育意义。

然而,当前教学实践面临三重困境:教学主题碎片化,缺乏系统性能力进阶设计;学科壁垒明显,与文学、历史、地理、生命科学等领域知识的整合不足;评价机制单一,忽视艺术创作过程与解读迁移能力的评估。这些困境需要一种课程结构化的解决方案——课程地图,通过纵向技法衔接与横向知识融合的设计逻辑,构建漫画与插画教学的创新路径。

一、理论基础与设计原则

课程地图设计需以学习迁移理论为核心支撑,要基于该理论开发的漫画微型课程能有效促进学生“举一反三”的能力,将漫画创作中习得的观察、夸张、隐喻等技巧迁移至其他学科领域,其设计原则应包含三方面:

第一,能力渐进性原则:从基础技法(如线条运用)到高阶创作(如叙事性绘画)设置明确的能力阶梯。例如插画课程将色彩学、构图学、透视学等基础模块置于前期,故事结构编写、场景设计、软件应用置于后期,形成认知与实践的螺旋上升结构。

第二,跨学科整合原则:参考人体解剖学课程中的“漫画复原”模式,将概念知识形象化(如人体运动规律)转化为视觉化思维导图叙事结构,促进科学思维与艺术表达的充分融合。

第三,文化根植性原则:立足本土文化艺术资源,以中国非遗文化构建“区域非遗文化造型元素图谱”,避免课程内容同质化。

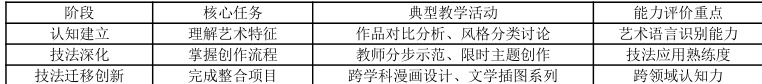

二、 课程地图的核心维度设计纵向维度:能力与技法的进阶模型漫画与插画能力,需通过三阶段进阶路径实现系统性发展:

第一阶段,认知建立,聚焦人文历史脉络与艺术表现基础技法。如《漫画鉴赏》课程从漫画定义、分类入手,通过对比历史名人真实头像与漫画头像,理解夸张变形的艺术表现手法。

第二阶段,技法深化,强调创作流程与艺术风格实践。课程在此阶段设置“人物造型-场景设计-数字软件应用”模块链,学生需完成黑白单色创作到数字彩绘的转型,教师通过分解步骤示范(如线描勾画、特征夸张)降低技能门槛。

第三阶段,技法迁移创新:开展跨学科项目实践,鼓励学生以漫画与插画形式解析生命科学议题、结合文学故事创作系列插图。

漫画与插画能力发展的三阶段模型,如下:

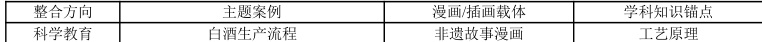

横向维度:学科融合的课程主题

为实现“以画促学”的整合目标,需设计跨学科学习主题,分别是:

第一,科学与漫画的融合:地理信息图式课程通过“漫画场景复原”作业分布,进一步明确知识锚点(如“比例尺”概念)理解,将其转化为视觉要素。

第二,文学与插画的叙事共生:学生通过四格漫画再现主题情节,能深化对人物及情节的理解。可扩展为“文本图像化”项目,如为古诗设计插画,强化意象解读能力。

第三,社会议题的漫态批判:引导学生关注消费伦理、代际关系、国际时事等议题,用鲜明的图像符号传递价值立场。

跨学科整合的课程主题设计图示,如下:

教学实施路径的关键策略的展开,如下:

首先,情境化教学策略,漫画插画教学需依托真实情境激发创作动机。

其次,故事情境导入,如漫画课以“指鹿为马”的幽默故事引发学生对“误会”的差异表达的兴趣,逐步形成对故事线起承转合全面表达的技法学习。

再次,社会场域延伸,组织插画展览、工作室参观、专家沙龙等活动,充分链接本地文化艺术资源,使学生理解创作的社会应用场景。

然而,差异化教学框架的建立,要针对学生多元需求构建弹性学习的多向度路径,具体分为以下三种路径:第一,学习风格适配,对视觉型学生增加作品解析任务;动手型学生侧重创作实践;理论型学生引导其研究漫画及插画发展史论。

第二,资源分层供给:提供从基础技法视频(如线条训练、构图训练等)到大师作品解析库的多级资源,支持自主探索。

第三,动态分组机制:在项目实践中采用“同质分组”(技能水平相当者合作)与“异质分组”(不同专长者互补)交替模式,优化协作学习小组效能。

对于混合式教学环境的建设,着重整合物理与虚拟空间融合,进一步提升学习体验,具体方式如下其一,实体教室功能重构:画室配备数位屏、素材库,支持“观摩-创作-展示”一体化流程。

其二,虚拟社区互动:利用社交媒体平台建立作品共享空间,如插画课程的“线上画廊”实现跨校跨专业互评。

其三,技术增强学习:应用 AR 技术实现“动态漫画”创作,使静态画面呈现剧情片段,延展叙事维度。

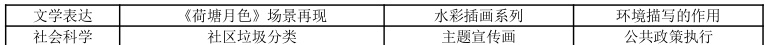

在评价反馈机制的创新设计过程中,倡导过程性评价体系贯穿始终,过程性评价体系漫画插画学习需突破果导向评价,要构建多元观测矩阵方法,具体如下:

一则,创作能力维度:涵盖构思新颖性(如误会法的巧妙运用)、技术完成度(如线条流畅性)、主题契合度等指标。

二则,迁移能力维度:通过跨学科项目评估知识转化效果,如科学漫画是否准确反映相应原理。

三则,学习品质维度:记录合作贡献度、工具创新性等元能力表现。

漫画插画教学评价体系设计图示,如下:

结论:构建“大美育”生态的未来愿景

漫画插画课程地图的设计逻辑,本质上是以人文艺术素养为核心,串联知识、技能、表达的三维发展线索。其成功实施需依托三方面支持:学科边界的消融(将漫画作为科学、文学及艺术的表达载体),教学共同体的形成(教师、艺术家、学生协同创作),以及社会文化资源的活化(链接本地艺术场馆、行业赛事、非遗活动等)。未来研究可进一步探索人工智能在个性化创作辅导中的应用,唯有如此,才能实现“举一反三”的教育境界,使漫画插画从技法训练升华为认知世界的视觉艺术语言。

参考文献

1. 【意】 乔万尼·卢索 著 《图绘世界——意大利漫画与图像小说》 上海三联书店2. 【中】 胡正强 著 《中国近现代漫画新闻史》 人民出版社3. 【美】 理查德·迈耶 著 《学科教学心理学》 江苏教育出版社4. 【英】 哈利·弗莱彻·伍德 著 《基于问题导向的互动式、启发式与探究式课堂教学法》 中国青年出版社

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)