耕地保护补偿机制的区域差异化研究

田野

辽宁省地理国情监测中心 110034

一、引言

耕地作为保障粮食安全的核心资源,其保护成效直接关系国家长远发展。随着城镇化进程加速,耕地非农化趋势加剧,补偿机制通过经济激励引导保护行为,成为破解 “保护难” 的关键手段。我国地域辽阔,东部与中西部、粮食主产区与生态保护区的耕地质量、保护成本和机会成本差异显著,统一补偿标准导致 “高成本地区激励不足、低成本地区资源浪费” 的困境。因此,建立区域差异化补偿机制,对提升保护实效、促进区域协调发展具有重要现实意义。

二、耕地保护补偿的区域差异现状与成因

2.1 区域差异的核心表现

自然条件差异:耕地质量呈现 “东优西劣” 格局,东北黑土区耕地等别(1-3等)远高于西南石漠化地区(8-10 等),同等投入下产出效益相差 3-5 倍。耕地分布密度悬殊,河南、山东人均耕地超 1.2 亩,浙江、广东不足 0.5 亩,保护压力与经济水平呈反向分布。

经济水平差异:东部地区耕地转为建设用地的亩均收益达 50-100 万元,保护机会成本极高;中西部粮食主产区亩均非农收益仅 5-10 万元,机会成本较低。经济差距导致东部农户保护意愿低于中西部,需更高补偿强度。

功能定位差异:黑龙江、吉林等主产区耕地以生产功能为主,贡献全国30% 以上商品粮;浙江、福建等生态敏感区耕地兼具水土保持功能;北京、上海等都市圈耕地侧重景观与应急保障功能,功能差异决定补偿导向需各有侧重。

2.2 现行补偿机制的区域适配性问题

标准 “一刀切”:国家耕地地力保护补贴(120 元 / 亩)未考虑区域成本差异,江苏、浙江等地补偿强度仅为机会成本的 5%-10% ,难以形成有效激励。

责任划分失衡:粮食主产区承担 70% 保护任务,但省级财政能力有限;经济发达地区依赖跨区域占补平衡,本地补偿投入不足。

方式单一化:现金补贴为主,忽视区域需求差异 —— 中西部农户关注增收,东部农户更期待社保与发展机会,导致政策与需求脱节。

三、区域差异化补偿的理论依据与设计原则

3.1 理论支撑

资源禀赋理论:耕地质量、区位等禀赋差异决定保护成本与效益分异,补偿应与稀缺性正相关。

外部性理论:主产区提供全国性粮食安全效益,生态区提供区域性生态服务,需按受益范围划分补偿责任。

机会成本理论:补偿标准应覆盖保护主体的机会成本,经济发达地区需更高补偿强度。

3.2 设计原则

功能导向:主产区侧重生产功能保障,生态区突出生态价值,都市圈兼顾多元功能。

成本适配:补偿标准与保护成本、机会成本挂钩,确保 “保护者不吃亏”。

权责对等:按受益范围划分中央与地方责任,发达地区承担更多横向补偿义务。

动态调整:每 3-5 年根据经济水平、耕地质量变化更新标准,避免机制僵化。

四、区域差异化补偿机制框架构建

4.1 补偿标准分级

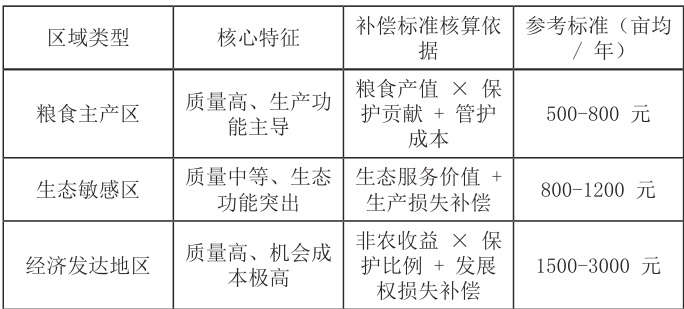

基于 “质量等别 + 机会成本 + 功能价值” 三维指标,将全国划分为三类区域:

4.2 补偿主体责任划分

中央财政:承担主产区补偿的 60% 、生态区补偿的 70% ,侧重保障全国性公共效益。

地方财政:发达地区(广东、浙江)承担本地补偿的 80% ,并按非农占用面积向主产区支付横向转移(10 万元 / 亩)。

受益主体:粮食加工企业、城市用水企业按产值 1%-2% 缴纳补偿基金,定向支持原料产地。

4.3 补偿方式区域适配

主产区:现金补贴( 60% 直接到户) + 生产支持( 40% 用于农机与农田建

设)。

生态区:生态补偿 + 管护岗位( 40% 资金用于聘请农户担任生态管护员)。

发达地区:社保补贴 + 发展权置换(退出非农权的农户享受养老保险补贴与集体分红)。

五、典型区域应用案例

5.1 黑龙江三江平原(粮食主产区)

问题:现行补偿(120 元 / 亩)低于生产成本,撂荒率达 8% 。

差异化措施:按 “亩均产值 1200 元 ×50%+ 管护成本 100 元” 核算,补偿提至 700 元 / 亩;中央承担 60% ,省级 20% ,北大荒集团等企业承担 20% 。

效果:试点区撂荒率降至 2% ,产量年均增 3% ,农户保护意愿提升 35% 。

5.2 浙江丽水(生态敏感区)

问题:耕地兼具生产与水源涵养功能,补偿未体现生态价值。

差异化措施:按 “生态价值 800 元 + 生产损失 300 元” 核算,补偿提至 1100元 / 亩;中央承担 70% ,省级 20% ,下游用水企业承担 10% ; 40% 资金用于生态管护岗位。

效果:土壤侵蚀量减少 25% ,农户年增收 1800 元,生态与生计双赢。

5.3 江苏苏州(经济发达地区)

问题:城镇化压力大,保护机会成本高,现行补偿激励不足。

差异化措施:按 “非农收益 50 万元 ×1% ” 核算,补偿提至 5000 元 / 亩;地方财政承担 80% ,采用 “社保补贴 + 产业分红” 方式。

效果:耕地减少率从 5% 降至 1% ,农户满意度达 90% ,平衡保护与发展。

六、实施挑战与优化路径

6.1 主要挑战

价值核算难:生态价值、机会成本量化方法不统一,区域参数争议大。

横向转移阻力:发达地区对横向补偿积极性低,协调成本高。

政策衔接不足:与高标准农田建设等政策资金存在重复或遗漏。

6.2 优化路径

完善核算体系:建立国家耕地价值标准库,开发区域差异化测算工具。

建立协调机制:由发改委牵头,按占用面积强制征收横向转移资金。

整合政策资金:将各类耕地补贴整合为 “综合补偿资金”,按差异化机制分配。

动态监测评估:每 3 年评估补偿效果,对成效显著地区给予 10%-20% 奖励。七、结论与展望

耕地保护补偿的区域差异化是精准施策的必然要求,通过匹配区域特征与补偿需求,可实现 “保护有效、激励到位、区域协调” 的目标。未来需进一步完善价值核算、压实主体责任、创新补偿工具,推动形成 “分类指导、多元参与”的补偿格局,让耕地保护成为区域协调发展的助推器,为粮食安全与生态文明建设提供坚实保障。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)