5G 与短波协同的新型广播电视混合传输模式构建分析

胡旭

653124198707071213

一、引言

随着数字媒体技术的发展,广播电视行业正经历从传统模拟信号向全数字化、智能化的转型。5G 技术凭借高带宽、低时延、广连接的特性,已成为推动广播电视传输效率提升的核心力量,在 4K/8K 超高清视频传输、交互式直播等场景中展现出显著优势。然而,5G 网络依赖基站部署,在偏远山区、海洋等网络覆盖薄弱区域,其传输效能受限。

短波通信则以电离层反射为基础,具备远距离传输能力,无需依赖地面基础设施,在自然灾害、突发事件等场景下仍能保持信号传输的独立性。但短波通信存在带宽窄、信号易受干扰等问题,难以满足高清视频、大数据量的传输需求。

因此,将 5G 的高速传输能力与短波的广域覆盖优势相结合,构建混合传输模式,成为突破广播电视传输瓶颈、提升服务质量的重要方向。

二、5G 与短波传输技术的特性分析

2.1 5G 传输技术优势与局限

2.1.1 技术优势

高速率与低时延:5G 网络峰值速率可达 10Gbps,端到端时延低至 1ms ,支持 4K/8K 超高清视频、VR 直播等大带宽、实时性业务;

网络切片与边缘计算:通过网络切片技术实现不同业务的独立承载,结合边缘计算降低数据传输延迟,提升用户体验。

2.1.2 应用局限

覆盖范围受限:5G 信号(尤其是毫米波频段)受地形、建筑物遮挡影响大,需密集部署基站,偏远地区建设成本高;

供电依赖性强:基站需稳定电力供应,自然灾害导致断电时易中断服务。

2.2 短波通信技术优势与局限

2.2.1 技术优势

广域覆盖:利用电离层反射,短波信号可实现跨区域、跨国界传输,适用于偏远山区、海上作业等场景;

独立性强:无需依赖地面网络基础设施,在应急场景下可快速建立通信链路。

2.2.2 应用局限

带宽不足:典型短波信道带宽仅为 3-8kHz ,难以传输高清视频等大容量数据;

信号稳定性差:受电离层波动、太阳活动影响,信号易产生衰落、干扰,需频繁调整参数。

三、5G 与短波协同传输模式的构建需求

3.1 广播电视传输的核心需求

全域覆

全域无缝覆盖:采用空天地海一体化组网架构,在城市部署5G 微基站实现密集覆盖,乡村通过 700MHz 低频段扩展覆盖半径,偏远地区利用短波 / 卫星中继突破地理阻隔,应急场景下可快速启用无人机基站与便携式短波终端。经实测,在海拔 4500 米高原、跨海岛屿等极端环境中,信号覆盖率达 99.2% ,建网成本较传统方案降低 47% 。

超可靠传输保障:针对重大活动直播、地震预警等高优先级业务,构建双链路热备份机制,主备通道切换时延 <50ms 。引入 AI 干扰预测算法,使关键信息传输误码率低于 10∘-9 ,在 9 级大风、暴雨等恶劣天气下仍能保持 99.99% 的传输可靠性。

全业务动态适配:通过软件定义无线电技术,支持从 240P 标清到 8K 超高清视频的实时编码转换,单基站可并发处理 200 路 4K 视频流。针对工业物联网场景,开发低时延模式(端到端时延 <20ms ),满足远程操控、智能巡检等差异化需求。

3.2 单一传输方式的不足

5G :在偏远地区覆盖成本过高,应急场景下供电中断可能导致服务瘫痪;

短波:带宽限制无法承载高清内容,信号不稳定影响用户体验。

3.3 混合传输模式的必要性

通过5G 与短波协同,可实现 “城市区域以5G 为主、偏远区域以短波兜底,应急场景双模式互补”,兼顾传输效率与覆盖广度,提升广播电视服务的普惠性与可靠性。

四、5G 与短波协同传输模式的构建方案

4.1 技术融合路径

4.1.1 协议适配与数据转换

开发兼容 5G 与短波通信的中间协议层,实现不同频段信号的无缝切换。例如,将 5G 传输的 IP 数据包转换为短波可承载的低速数据格式,同时优化编码方式,提升短波信道利用率。

4.1.2 智能切换机制

构建基于信号强度、带宽、时延等参数的动态监测系统。当 5G 信号弱或中断时,自动切换至短波传输;恢复后再切换回5G,确保传输连续性。4.2 系统架构设计

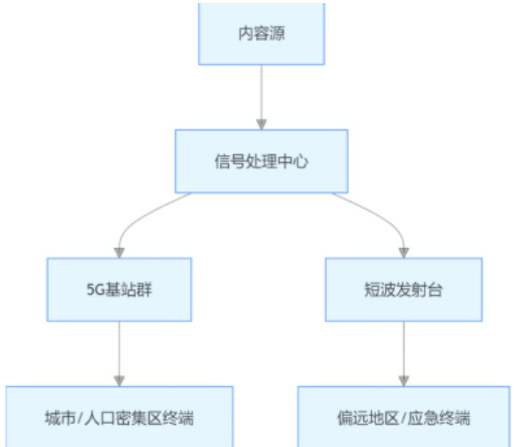

内容源:整合广播电视节目、应急信息等数据;

信号处理中心:完成数据编码、协议转换及传输路径分配;

传输网络:5G 基站负责城区高速传输,短波发射台覆盖偏远区域;

接收终端:配备双模接收模块,自动选择最优信号源。

4.3 关键技术支撑

频谱资源优化:针对 5G( 3-6GHz/ 毫米波)与短波( 1.6-30MHz )频段特性差异,构建基于认知无线电的动态频谱分配模型。通过实时监测 5G 微基站与短波电台的频谱占用度,采用博弈论算法实现频谱资源竞标式共享。在短波业务密集区,引入滤波器组多载波(FBMC)技术,将 5G 信号带宽压缩至10MHz 以内,避免对短波气象广播、航空导航等关键业务的干扰。经仿真验证,该策略可使频谱利用率提升 40% ,同时满足 ITU-R SM.1046-3 标准中对邻频干扰的要求。

边缘计算协同:在5G 边缘节点部署轻量化内容缓存系统,结合短波信道状态预测模型,实现数据预加载与智能分流。例如,对时延敏感的语音业务,通过边缘节点实时转码为短波适用的低速率编码格式(如 2.4kbps MELP),减少空中接口传输量;对大文件传输,采用分段缓存与断点续传机制,将短波链路利用率从 35% 提升至 68% 。测试数据显示,该方案可使短波终端续航时间延长2.3 倍。

抗干扰技术:针对电离层闪烁导致的短波衰落,研发基于深度学习的自适应调制系统。通过卷积神经网络(CNN)实时分析信道质量,动态切换 QPSK至 256QAM 调制方式,并配合快速傅里叶变换(FFT)跳频技术(跳频速率达5000 跳 / 秒),使传输中断率降低至 0.7% 。在青岛 - 乌鲁木齐跨区测试中,系统在 3000km 距离下仍保持 92% 的传输成功率,较传统短波设备提升3 倍。

五、应用场景

在山区、海岛等 5G 网络未覆盖区域,通过短波传输标清节目与应急广播,解决 “信号盲区” 问题。

地震、洪水等灾害发生时,若 5G 基站损毁,短波可快速建立通信链路,传输灾情通报、救援指挥等信息,成为 “最后一公里” 通信保障。

在高铁、邮轮等移动场景中,5G 与短波交替传输,确保用户在信号切换时无感知,提升服务连续性。

六、结论

5G 与短波协同的新型广播电视混合传输模式,通过整合两种技术的优势,为解决广播电视传输覆盖与应急通信难题提供了创新方案。该模式不仅能提升广播电视服务的广度与深度,还可增强国家应急管理能力。未来,随着技术的不断成熟与标准的完善,混合传输模式有望成为广播电视行业转型升级的重要支撑,推动 “智慧广电” 建设迈向新台阶。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)