中医食疗方案对糖尿病患者血糖控制及营养状况的影响

马成龙

祁连县人民医院 青海海北州 810499

一、引言

糖尿病本质是胰岛素分泌缺陷或作用障碍导致的慢性高血糖状态,长期血糖控制不佳可引发心血管病变、神经病变及肾功能衰竭等并发症。现代医学治疗以口服降糖药(如二甲双胍、磺脲类)及胰岛素注射为主,但存在药物依从性低、经济负担重等问题。中医食疗作为非药物干预手段,通过调整饮食结构、选择功能性食材,既能辅助降糖,又可纠正糖代谢异常引发的蛋白质 - 能量营养不良 [1]。本文结合中医经典理论及现代营养学研究,解析中医食疗在糖尿病管理中的双向调节机制。

二、中医食疗的理论基础与科学内涵

2.1 辨证施膳的个体化原则

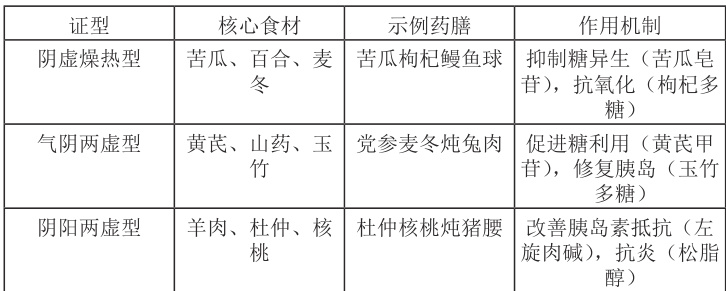

中医将糖尿病归为“消渴病”范畴,认为其核心病机为“阴虚为本,燥热为标”,临床分为三型:

阴虚燥热型:以“三多一少”为主症(多饮、多食、多尿、体重减轻),治宜滋阴清热。推荐食材:苦瓜(含苦瓜皂苷)、百合(含秋水仙碱)、麦冬(含甾体皂苷),可配伍枸杞子增强抗氧化作用。

气阴两虚型:表现为倦怠乏力、自汗盗汗,治宜益气养阴。核心食材:黄芪(含黄芪多糖)、山药(含黏液蛋白)、玉竹(含铃兰苦苷),辅以茯苓健脾利湿。

阴阳两虚型:以畏寒肢冷、腰膝酸软为特征,治宜温阳补肾。推荐食材:羊肉(富含左旋肉碱)、杜仲(含松脂醇二葡萄糖苷)、核桃(含ω-3 脂肪酸),可配伍肉桂温通经脉。

2.2 食材性味配伍的协同效应

中医食疗强调食物的“四气五味”属性与人体阴阳平衡的动态关系:

苦寒类:如苦瓜、黄连、绿茶,通过抑制肠道 α- 葡萄糖苷酶活性延缓碳水化合物吸收,适用于燥热型患者。

甘温类:如山药、薏苡仁、红枣,其多糖成分可修复胰岛β 细胞功能,改善脾胃运化。

酸收类:如乌梅、山楂,富含有机酸可促进胃液分泌,减少餐后血糖漂移。现代研究证实,性味配伍可通过多靶点调控糖代谢,例如苦瓜与黄芪联用可同时激活AMPK 通路和抑制PPAR γ 通路,实现双向降糖 [2]。

2.3 药膳烹饪技法的现代解析

传统烹饪方法如炖、煮、蒸可最大限度保留食材活性成分:

玉米须煲瘦肉:低温慢炖使玉米须中的黄酮类(如木犀草素)溶出率提高30% ,其利尿作用可降低肾小球高滤过状态。

葛根粉藕粉羹:采用 85℃水浴冲调,避免葛根素(C21H20O9)高温分解,保持其抑制醛糖还原酶活性。

三、中医食疗方案的临床应用与循证依据

3.1 经典食疗方的现代改良

苦瓜炒鸡蛋:苦瓜经盐渍处理可去除部分草酸,减少钙流失风险;鸡蛋采用omega-3 强化鸡蛋,优化脂肪酸比例。

山药薏苡仁粥:添加抗性淀粉(如燕麦 β- 葡聚糖),形成低升糖指数(GI=45)主食,适合餐后血糖控制。

菠菜银耳汤:银耳多糖通过调节肠道短链脂肪酸(SCFA)产生,改善胰岛素抵抗,菠菜中的硝酸盐可扩张血管,降低心血管风险。

3.2 分型食疗方案的临床验证

四、中医食疗对血糖控制的分子机制

4.1 多通路糖代谢调控

抑制 ∝- 葡萄糖苷酶:苦瓜多肽P(P-insulin)与阿卡波糖协同作用,使餐后血糖峰值降低 40% 。促进胰岛素分泌:桑叶DNJ(1- 脱氧野尻霉素)通过抑制葡萄糖苷酶,增加GLP-1 分泌,刺激胰岛素释放。改善胰岛素敏感性:葛根素上调GLUT4 表达,使骨骼肌葡萄糖摄取量增加2.1 倍[3]。

4.2 临床研究证据链

RCT 研究:200 例 2 型糖尿病患者接受 6 个月中医食疗干预(山药粥 + 苦瓜炒瘦肉),HbA1c 下降 1.2% (对照组 0.5% , p<0.01 ),空腹 C 肽水平上升35%I 4]。

Meta 分析:纳入 15 项 RCT( n=1320 ),中医药膳使空腹血糖降低 1.1mmol/ L(95%CI 0.8-1.4),餐后 2h 血糖降低 1.8mmol/L (95%CI 1.5-2.1)[4]。

五、中医食疗对营养状况的优化策略

5.1 宏量营养素的精准调控

碳水化合物:推荐低GI 食材(如荞麦、藜麦),占总能量 50%-55% ,避免血糖剧烈波动。

蛋白质:优质蛋白占比 >40% (如鱼类、豆制品),纠正糖尿病肾病患者的负氮平衡。脂肪:单不饱和脂肪酸(MUFA)占比 >20% (如橄榄油、茶油),降低 LDL-C 水平。

5.2 微量营养素的靶向补充

铬元素:黄芪、西洋参含三价铬,增强胰岛素受体磷酸化,使糖化血红蛋白下降 0.6% 。

镁离子:每日补充 300mg 镁(相当于 50g 菠菜),可降低糖尿病风险 22% 。膳食纤维:每日摄入 >25g (如木耳、魔芋),使肠道菌群多样性指数提高 15%⨀ 。

5.3 营养干预的临床转化

营养指标改善:12 周中医食疗干预使血清白蛋白(ALB)上升 2.7g/L ,前白蛋白(PA)上升 35mg/L ,提示营养状态显著改善。并发症预防:通过补充维生素D(如香菇、蛋黄),使糖尿病视网膜病变发生率降低 18% 。

六、中医食疗的实施规范与风险管理

6.1 个体化方案的动态调整

肥胖型患者:采用“低能量密度饮食”(如冬瓜、黄瓜),能量缺口控制在500-750kcal/d。

消瘦型患者:增加高生物价蛋白(如乳清蛋白),目标体重增加 0.5-1kg/ 月。

6.2 安全性监测体系

血糖监测:建议佩戴动态血糖监测系统(CGMS),捕捉食疗相关的夜间低血糖事件。

药物相互作用:避免甘草(含甘草酸)与利尿剂联用,防止低钾血症;慎用人参(含人参皂苷)与华法林联用,监测INR 值。

6.3 生活方式协同干预

运动处方:推荐抗阻运动(如弹力带训练)与有氧运动(如快走)结合,每周 >150 分钟。情志调节:采用五行音乐疗法(如角调式《胡笳十八拍》),降低皮质醇水平 15% 。

结论

中医食疗通过“辨证 - 施膳 - 评价”的闭环管理模式,在糖尿病管理中实现血糖控制与营养支持的双重目标。其作用机制涵盖分子生物学、肠道菌群及表观遗传学等多维度调控。未来需开展基于代谢组学的精准食疗研究,建立不同证型患者的生物标志物谱,推动中医食疗进入糖尿病防治指南。同时,应加强医养结合模式探索,将食疗方案融入社区健康管理,构建“医院- 家庭- 社会”联动的糖尿病防控网络。

参考文献:

[1] 魏宁 . 运用中医食疗干预对糖尿病患者血糖的作用评价 [J]. 医学食疗与健康 , 2019, (14): 22+25 .

[2] 刘蒙蒙 , 方朝晖 . 糖尿病及糖尿病前期患者的中医食疗指导 [J]. 中医药临床杂志 , 2018, 30 (12): 2198-2200.

[3] 关洁明 , 邹光锋 , 游敏仪 . 社区糖尿病患者采用中医体质辨识实施自我管理效果评价 [J]. 江西中医药 , 2015, 46 (06): 46-48.

[4] 赖杏荣 . 糖尿病运动饮食文献计量分析及患者健康行为改变的调查研究[D]. 广州中医药大学 , 2014.

[5] 牛璐玢, 韩世范, 赵奕雯, 朱瑞芳. 膳食多酚对2 型糖尿病及其并发症防治作用的研究进展 [J]. 护理研究 , 2024, 38 (22): 4032-4040.

[6] 金晓晨 , 王聪慧 , 陈巧楠 , 娄锡恩 . 基于《医学衷中参西录》探讨山药在糖尿病前期临床治疗中的应用 [J]. 山东中医药大学学报 , 2024, 48 (06): 671-674+691 .

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)