从舞蹈人类学的角度分析舞蹈作品《故园·1900》和《佛窟掠影》

李欣容

四川音乐学院舞蹈学院

本论文以《故园·1900》和《佛窟掠影》舞蹈作品为研究对象,以舞蹈人类学已有的研究成果为基础进行深入研究。将该两部舞蹈作品进行详细解析,汲取从中的创作理念,分析其与人类学的关系。该研究对舞蹈作品创作以及文物活态化转化起到不可估量的作用,对传承中国非物质文化遗产有着重要的意义和价值。

一、舞蹈人类学概述

舞蹈人类学是一门跨学科的研究领域,它结合了人类学、社会学、文化研究和艺术史等多个学科的理论和方法,旨在探讨舞蹈与人类文化、社会和历史的关系。舞蹈人类学关注舞蹈作为一种文化现象的表现形式、功能、变迁以及与其他文化现象之间的相互影响。它试图理解舞蹈如何反映一个社群的身份认同、价值观、信仰和生活方式,以及舞蹈在这些方面是如何随着时间和空间的变化而发展和演变的。

(一)舞蹈人类学的核心概念

舞蹈作为文化的表达形式:舞蹈被视为一种重要的文化符号,能够传达社群的文化特征和价值观。

舞蹈的功能和意义:舞蹈在社会生活中具有多种功能,如娱乐、教育、宗教仪式、社交活动等,这些功能反映了舞蹈在不同文化和社会背景下的作用和影响。

舞蹈的变迁与传承:舞蹈作为一种文化现象,随着时间的推移而不断发展和演变,同时也在不同社群之间传承和交流。

舞蹈与社会结构的关系:舞蹈反映了社会结构的特点,如性别、阶级、种族等社会身份在舞蹈中的体现。

舞蹈与身体、健康、身体意识等方面的关系:舞蹈作为一种身体艺术形式,对人体运动、健康和心理状态有着深远的影响。

(二)研究范围

舞蹈的历史与文化背景:研究不同文化中舞蹈的发展历程、演变过程以及与其他艺术形式的关系。

舞蹈的身体表现与技巧:探讨舞蹈作为一种身体艺术形式的特点,如身体的动作、姿势、节奏等,以及舞蹈技巧的发展和传承。

舞蹈的社会功能与意义:分析舞蹈在社会生活中的功能,如娱乐、教育、宗教仪式、社交活动等。

舞蹈与身份认同:研究舞蹈如何成为个体或群体的身份认同工具,以及舞蹈在塑造和维护文化认同方面的作用。

舞蹈与身体与心理健康:探讨舞蹈对个体身心健康的影响,如锻炼身体、舒缓压力、提高自信心等。

(三)研究方法

舞蹈人类学的研究方法多样,主要包括田野调查、民族志研究、跨文化比较等。学者们通过参与观察、深度访谈、文本分析等方法,深入探究舞蹈在不同文化和社会背景下的表现和意义。

(四)学科关系

舞蹈人类学与其他学科之间存在密切的联系。例如,它与文化人类学共同探讨了舞蹈在不同文化背景下的意义、功能和价值;与历史学合作揭示舞蹈历史的变迁;与艺术史一起研究舞蹈艺术的形式、风格和技巧等方面的发展;与民俗学共同关注民间舞蹈的特色和差异;与身体人类学一起探讨舞蹈对人体运动的影响和控制;与心理学共同研究舞蹈对个体心理健康、自我认同和社会适应等方面的影响。

查阅与之相关资料《舞蹈人类学十讲》是一本由德里德·威廉姆斯(Drid Williams)所著的书籍,于2023 年3 月由文化艺术出版社出版。作为交叉学科,舞蹈人类学主要有两条研究路径:一种是遵从和套用传统人类学的方法,以舞蹈作为案例来验证已然存在的认识;还有一种是以动作研究为核心,在人类学理论和以舞蹈为代表的人类身体活动之间找到理论的接洽点。《舞蹈人类学十讲》充分显示了德里德·威廉姆斯在后一种路径上的尝试和努力。他从人体运动的人类学理论前沿,对西方学术中涉及舞蹈的各种学说和理论进行了系统性批判,涉及西方神学、哲学、人类学、社会学、生物学、语言学、文学、舞蹈等多门学科的内容。

同时,德里德·威廉姆斯将“人类为什么跳舞”这种哲学式的追问置于变化的观念中,自然地呈现出学术史的谱系和结构,在此基础上寻找动作和人类行为的语义内容之间的关系,意在彰显和强调作为隐性知识的动作在人类文化生活中的存在方式和作用。

书籍内容包括

第一讲:导言,介绍了舞蹈人类学的基本概念、研究范围和研究方法,为读者提供了研究的背景和框架。

第二讲:人类为何跳舞?探讨了人类跳舞的动机和原因,可能涉及文化、社会、心理等多个方面。

第三讲:情感的、心理主义的和生物学的解释,从情感、心理和生物学角度解释了人类跳舞的动机和效果,如情感表达、心理需求满足和生物本能等。

第四讲:唯智论的解释和文学的解释,唯智论强调智力或知识在舞蹈中的作用,而文学解释则通过文学作品来解读舞蹈的意义和价值。

第五讲:宗教和准宗教的解释,分析了宗教和准宗教因素在舞蹈中的体现和作用,如宗教仪式中的舞蹈、宗教信仰对舞蹈形式和内容的

影响等。

第六讲:功能主义的解释,从功能主义角度解释了舞蹈在社会、文化和个人生活中的作用,如社交、娱乐、教育等功能。

第七讲:文献管理,这一讲似乎与舞蹈人类学的核心研究内容不太相符。文献管理通常指的是对研究文献的收集、整理、分析和利用,虽然对于任何学科研究都至关重要,但在此目录中显得较为突兀。可能这一讲更多的是向读者介绍如何查找、筛选和利用与舞蹈人类学相关的研究文献,以支持自己的研究。

第八讲:身体语言,探讨了身体语言在舞蹈中的表达方式和意义,包括姿态、动作、节奏等身体元素如何传递信息和情感。

第九讲:人类行动的现代理论,介绍了现代理论对人类行动的解释,这些理论可能包括社会学、心理学、人类学等多个学科的观点,并探讨它们如何应用于舞蹈人类学的研究中。

第十讲:人类行为,这一讲可能更广泛地讨论了人类行为在舞蹈中的体现和影响,包括行为动机、行为模式、行为变化等方面。

综上所述,《舞蹈人类学十讲》的目录内容涵盖了舞蹈人类学研究的多个重要方面,从多个角度解释了人类跳舞的原因和意义。舞蹈人类学是一门深入探究舞蹈与人类文化、社会和历史关系的学科,它为我们理解舞蹈在不同文化和社会背景下的意义和价值提供了重要的视角和方法。

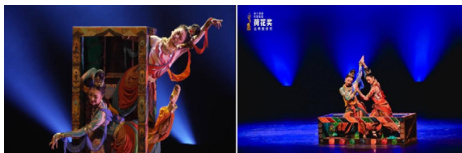

二、回望历史---《故园·1900》

在观看第十四届荷花奖古典舞场之前,我对于敦煌文化就有着特别强烈的兴趣,2024 年 10 月 2 日笔者到达敦煌市本地,先后抵达敦煌市博物馆、莫高窟景区。

展柜里的每个文物的陈列摆放都是对历史的记载,对人类文明发展的记录,无论是壁画、器具、造像,都是人类历史文明的最好证明,中华的几千年历史在那一刻绽放出灿烂的光芒。

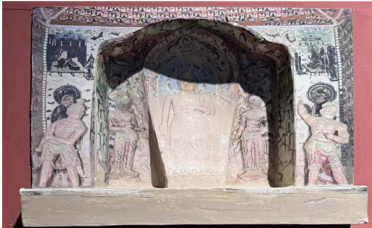

凉州瑞像龛莫高窟第203 窟初唐

该复制窟笔者于 2024 年 10 月 3 日在莫高窟景区博物馆拍摄。莫高窟的工匠为某些特殊尊像量身定制了特殊的龛形。此龛顶呈“山”字形,龛内塑绘造出连绵山峦,中间塑一身立佛像,左手持袈裟角,右手垂放身侧,舟形背光向后倾斜与山相连,仿佛佛像从山间挺出。此像所表现的是“凉州瑞像”-- 一个在甘肃武威附近的番合瑞容山中佛身挺出、后来佛头因太平盛世而安上的佛教奇迹。

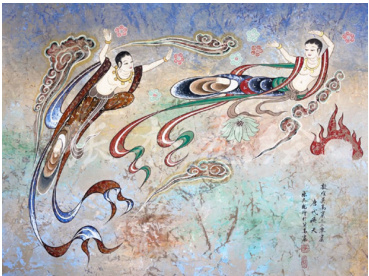

莫高窟第320 窟

在此之后,通过直播平台我观看了舞蹈作品《故园·1900》,了解到这部作品创作提炼莫高窟第320 窟“飞天”。

《故园·1900》编导罗志炜创作语录:

你只知道敦煌的繁盛,殊不知莫高窟也遭遇过一场劫难。100 多年前藏经洞问世,正值八国联军侵华战争。那是 1900 年,道士王圆禄在莫高窟藏经洞中发现了公元 4 世纪到 11 世纪的文本、绢画、刺绣,总计 5 万多件。后世人称之为敦煌遗书于《永乐大典》《四库全书》《赵城金藏》为中国国家图书馆四大镇馆之宝。然而,5 万多件敦煌遗书只有 1.6 万件在中国,余下的 3.5 万多件文物都在外国图书馆中。舞蹈作品《故园·1900》是我做的第一个敦煌题材舞蹈作品。有一天,我在甘肃博物馆看到了两件出土于新疆的十六国时期仕女木俑,但很可惜是图片。因为她们被藏经洞著名盗窃者斯坦因带到了大英博物馆和印度新德里博物馆。一时间,我好像看到了这两姐妹被装进箱子,翻越崇山峻岭,远行在印度洋海面上的场景。于她俩而言,这是一场盛大的环球巡演,成功后从墓室迁居故宫博物院也不是梦。但到了终点才发现,家门在哪儿都找不到了。藏经洞在腐朽的清末被盗,流失海外的西域文物促成了世界敦煌学的诞生。我将那两件“仕女木俑”换作了更具有敦煌代表性的“双飞天”,借鉴了比利时舞蹈家希迪. 拉比,在现代舞舞剧《舞经》中的道具创意,一次延展设计出了一个全新的双人木箱。12 尊佛影,飞天以及莫高窟常见装饰、忍冬花和连珠纹,还有生肖彩砖的加持下,构成了精美的莫高窟一角,双飞天则在箱中舞述着一段荒诞而又真实的历史事件。

精美的壁画令人心驰神往,宏伟的莫高窟让人心生肃穆。美国盗窃着华尔纳,用化学胶水粘走壁画,结果运输不当,几乎全部损毁。第二次来中国,狼子野心的他,列出了搬空莫高窟的计划,殖民者的险恶面露,暴露无疑。想到华尔纳第一次运输不当导致壁画损毁的情景,一段文物在箱中颠簸凌乱,东倾西倒的舞蹈由此产生。向家园说一声再见,一百年前的马车响鞭起航,一路上的烟尘让两姐妹心生雀跃。

戴爱莲先生开创了长绸《飞天》,用流动的线条复活了中国现代第一支敦煌壁画舞蹈。飘逸轻盈的长绸让人联想到丝绸之路,还有壁画中的佛国世界。素色长绸似云气升腾,亮色长绸似雨后彩虹。而这一次,长绸让我想到了敦煌遗书,那 3.6 万多卷散落在国外的敦煌遗书,飞舞着绕了地球一个圈。世界汉学家将其称之为“敦煌学”。法国盗窃者伯希何,他带走了藏经洞中6000 多件文献,并骄傲地说道:我精通汉语,带走的都是最具有价值的一批。我一直在思考。敦煌武一派发展了 43年,通过对史书的挖掘,为新中国舞蹈事业的发展贡献了龟祠、胡旋、柘枝、霓裳、胡腾、天竺、飞天、伎乐、金刚、菩萨、伽林频伽等一系列脍炙人口的舞蹈作品。但是舞蹈是一门艺术,我不相信一件艺术品只有单纯的夺目效果,没有它的目的性和哲理性。很多看不懂的艺术,我们只需做一个思考,那就是这件作品是谁的?他经历了什么?做出了这件东西?作者有吃早餐的习惯吗?敦煌舞,这件从壁画中走下来的舞蹈流派,它的诞生是受到了时代的召唤。

一个中国人“飞天”的时代,看看我们的空间站“天宫”,它也许是这个时代最深入民心的艺术品,因为它真实却又离我们很远,但又长在骨子里。它改变不了你 3000 块的工资,但你很愿意为它点赞,因为那是你身为中国人的最高名片之一,是中国人强盛的象征。我想敦煌舞为中国舞蹈动律与质感的最大贡献,莫过于“飞天”一词的形容。相比极如风,势如电。没有比“飞天”这个方向明确的形容词、名词、动词更加博大精深了吧。

英国人斯坦因先后窃取文物数量有计 105 箱,法国人伯希何甄选盗窃敦煌遗书 6000 卷,装箱 10 辆大车,美国人华尔纳生揭壁画运输不当造成损毁,二次来华,甚至计划对 285 窟进行整库搬离。如果华尔纳目的得逞,今天的莫高窟想必和圆明园能够凑成一对同病相怜的样子,成为一座毫无生机的鬼院鬼窟。子非鱼安知鱼之乐,我不是文物,我不知道文物在国外是否快乐,但我的祖先是它的创造者,创造者的孩子却只能在网络上欣赏到祖宗的遗产。文物的流失,难道不是一场对民族精神从三维立体到二维画面的降维打击?敦煌舞究竟传达了什么?也许是一种方向旋转的方向。你看太阳系中最大的木星和土星,一个被云气包裹,一个被光环围绕,追随着太阳的行星轨迹,像敦煌舞长绸一样在银盘中上下穿梭。

也许探索文物的现代意义才是文物的艺术性,用古典舞讲述现代故事,才是古典舞蹈复活的意义。

2022 年 8 月 28 日,晴,甘肃博物馆内“一对仕女木俑”,被拆散在新德里和大不列颠;2023 年 1 月 17 日,雪“敦煌莫高窟 320 窟两尊菩萨被胶水揭落,远渡重洋”;2024 年 9 月 14 日号,雨,“藏经洞于1900 年问世,同时开启了敦煌的一场文物浩劫”。一百年间,近一千万件中国文物流失海外,故土难归”“而我只熟悉这段历史中,有敦煌的一双执念”,即使壁画被装进偷渡的暗箱,它也不曾在漆黑中失去光华。

该作品通过舞蹈艺术的形式,将敦煌壁画中的历史场景和文化内涵生动地呈现在观众面前,使我能够直观地感受到敦煌文化的独特魅力,

《故园·1900》的创作,以莫高窟千年壁画为背景,细腻勾勒了一幅藏经洞问世与敦煌学滥觞的历史长卷。它不仅展示了敦煌壁画的艺术魅力,还通过舞蹈这一富有情感色彩,形象色彩以及舞动肢体色彩的形式传达了深厚的历史文化信息。

两件文物活灵活现,仿佛穿越时空与她们对话。同时,该作品促进了对敦煌文化的传承和保护,体现了舞蹈在文化传承中的重要作用。我通过跨学科性与文化视角:《故园·1900》作为舞蹈人类学的一个案例,展示了舞蹈艺术与人类学之间的跨学科性。编导通过对敦煌壁画的解读和再现,使我从文化视角了解到舞蹈如何反映和影响社会文化的发展。该作品通过舞蹈动作细腻地表现了敦煌莫高窟藏经洞问世后的历史事件,特别是“双飞天”流失海外的故事。这体现了舞蹈动作在传达人类情感、历史事件和文化记忆方面的独特作用。舞蹈中的长绸飞扬、舞者身姿徐缓而抑扬顿挫,模拟飞天形象的飘忽回旋,不仅再现了壁画艺术的灵动之美,更寓情于景,使我仿佛亲历那段文物蜷曲行箱、扶摇天涯却难觅归途的沧桑历程。这如《舞蹈人类学十讲》中强调的动作与人类行为语义内容之间的关系。在这部作品中我不仅通过视觉听觉对舞蹈作品本身有所感悟,其次最重要的是了解到这部舞蹈作品背后的历史事件和故事背景。

《故园·1900》作为对敦煌文化的深情回望,展现了中国的古典审美,更在守正创新中赋予了敦煌光韵新的生命。如今舞蹈作为文化传承媒介起着至关重要的作用,通过舞蹈的演绎,使得敦煌文化得以在新的时代背景下焕发出新的活力,本质,使得更多的人可以透过现象看到本质,但是换个角度理解,虽然文物流失海外,但仍被保护被留存。该作品中蕴含的家国情怀和文化遗产保护的责任感,也是对人类文化记忆的一种深刻表达,与《舞蹈人类学十讲》中关于舞蹈在人类文化生活中的存在方式和作用的论述相呼应。

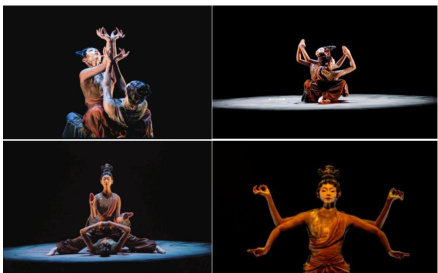

三、同根生---《佛窟掠影》

据了解《佛窟掠影》的创作灵感来源于世界文化遗产——云冈石窟中的佛像造像。该作品通过舞蹈的肢体语言,展现了北魏造像的神秘和庄严,以及石窟艺术的独特魅力。就像生与死的循环,今生的我身死,来生的我又降临,但因同根生最后我仍是我。舞蹈通过双人舞技法,对佛教雕像进行现代创新表达,展现了佛教文化中的“双生佛”造像,如“欢喜佛”或“父母佛”。这种创作不仅是对古代艺术的致敬,也是对佛教文化的现代诠释。

《佛窟掠影》采用了双人舞的形式,通过两位舞者在圆台上的独特造型和身体语言,展现了佛教造像的静态美和动态美。编导巧妙地运用了定点方式,不轻易间地移动,却表达了丰富的意象。舞者之间的身体接触和力量传递,展现了双人舞的独特魅力。此外,舞蹈中还运用了佛教手势体态,如“施无畏印”和“与愿印”,这些手势代表着救济众生和满足信众的愿望,进一步丰富了舞蹈的文化内涵。

《佛窟掠影》不仅是对古代艺术的再现,更是对当代舞蹈艺术的创新和发展。它通过现代舞蹈语言,传达了古代文化的精神追求和美学价值。作品在第十四届中国舞蹈“荷花奖”中获得单项作品排名第一,得到了高度评价,显示了其在当代舞蹈艺术中的重要地位和影响力 。该作品通过舞蹈的形式,让观众在欣赏美的同时,也能感受到佛教文化的深远影响和艺术魅力。同时这部作品我看到了舞蹈与社会文化之间的互动,通过舞蹈的形式传达了北魏时期的文化内涵和宗教信仰。它使我了解到作品背后的北魏时期佛教文化和石窟艺术,无不促进着我们对传统文化的传承和发展。

该作品在舞蹈创作上进行了大胆的创新,将石窟艺术中的佛像造像与舞蹈艺术相结合,采用双人盘坐的造型方式,形成了独特的舞蹈语言和表现形式。这种创新不仅丰富了舞蹈艺术的内涵,还为传统文化的传承和发展提供了新的思路和方法。《佛窟掠影》体现了舞蹈人类学的跨学科性,它融合舞蹈艺术、人类学、历史学等多个学科领域的知识。同时,该作品也展示了文化多样性,通过舞蹈的形式呈现了两佛之间同根同源的内在联系。

作品运用舞蹈的肢体语言传达我国源远流长的宗教文化 --- 佛教文化。舞蹈中提炼了云冈石窟中独特的动态造型,运用佛手式、合掌位、兰花掌对腕等手型动作,两人从单一原地空间的变化到调度变换,丰富的低、中、高空间的动作变化将北魏简约脱俗的精神追求表达得淋漓尽致。如《舞蹈人类学十讲》中关于身体语言与人类行为、文化之间关系所说。云冈石窟作为佛教雕塑艺术的瑰宝,呈现了其诞生的历史、石窟风格的演变以及中外风格的融合。而《佛窟掠影》通过舞蹈的形式,将这一文化融合的现象生动地呈现在观众面前。舞蹈中的动作设计、造型选择等,都体现了对多元文化的吸收和借鉴。舞蹈与人类文明结合,是对佛教雕塑艺术的最好宣传与传承。

结论

结合舞蹈人类学、《舞蹈人类学十讲》相关知识概念,对《故园·1900》和《佛窟掠影》两部舞蹈作品进行分析与了解,我看到了舞蹈对于传达人类情感、历史事件、宗教文化以及文化记忆等方面具有独特的作用。同时,这两部作品也体现了舞蹈作为文化传承媒介和文化交流媒介的重要性。就如《舞蹈人类学十讲》中关于舞蹈与人类行为、文化之间关系的论述一样。因此,我们可以说,这两部作品不仅是对舞蹈艺术的精彩演绎,更是对人类文化、历史和情感的深刻表达。

综上所述,《故园·1900》和《佛窟掠影》这两部舞蹈作品都深刻地体现了舞蹈人类学的研究对象和研究方法。它们通过舞蹈艺术的形式,展示了不同历史时期和地域中的文化现象,促进了对传统文化的传承和发展,同时也为舞蹈艺术的创新和发展提供了新的思路与方法。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)