技术与制度的变奏与演进:民国机要公文工作的脉络初探

余牧之 宋成明

上海航天技术研究院 上海 201109

1 引言:机要公文的特殊属性与研究缺口

民国时期的机要公文,是国家政治意志加密传递的重要形式,其发展过程中始终面临三重核心矛盾:

保密需求与行政效率的平衡难题:民国政府一方面通过推行公文摘由制度简化处理流程,另一方面因军事机密保护需求不断强化加密措施,二者存在明显矛盾张力;

传统文书习惯与现代技术的融合困境:传统文言密语(如以“皓电”指代 19 日发出的电报)与西方引进的密码技术并存,形成新旧交错交替的特殊技术格局;

中央管控与地方割据的冲突:各地军阀派系自行编纂制定密电本(如奉系军阀使用的“东电”编码体系),导致全国本应统一的公文保密体系被割裂。

从现有研究来看,学界多将目光集中于普通公文的格式与流程 [3],针对机要公文工作的系统性、深入性研究仍较为缺乏,存在明显的学术研究缺口。此外,侯吉永对民国“令族”公文文种政治隐喻的研究 [4]、梁艳萍对古代公文保密机制的探讨[6],虽涉及公文相关领域,但未聚焦机要公文工作,进一步凸显本研究的填补空白价值。

2 制度发展:从流程简化到战时强化

2.1 北洋政府时期的制度奠基(1912-1927)

摘由制度的初步确立:1913 年北洋政府颁布的《国务院秘书厅办事细则》中,首次明确要求“机要文件需单独摘录事由”。从浙东盐务档案所存公文来看,当时的摘由纸采用“事由 - 拟办意见 - 批示结果”三栏设计,这一格式使公文批办效率提升 40%[2 ];

保密分级的早期探索:1921 年北洋政府出台的《陆军部密电管理办法》,将公文划分为“绝密”“秘密”“普通”三个等级,成为中国近代公文保密分级制度的开端。

2.2 国民政府时期的制度强化(1927-1949)

战时保密机制的构建:1937 年发布的《改进各机关文书处理办法》规定,“机密文件需单独登记、由专人负责递送”,以市政府机要室为例,当时专门设立双人监督印制制度,强化文件制作环节的保密[5];

统一保密制度的推行困境:1946 年实施的《文书处理竞赛纲要》试图推广全国统一的标准密电码,但桂系军阀的“桂密”、晋系军阀的“晋密”等地方编码体系仍独立运行统一制度未能真正落地[5]

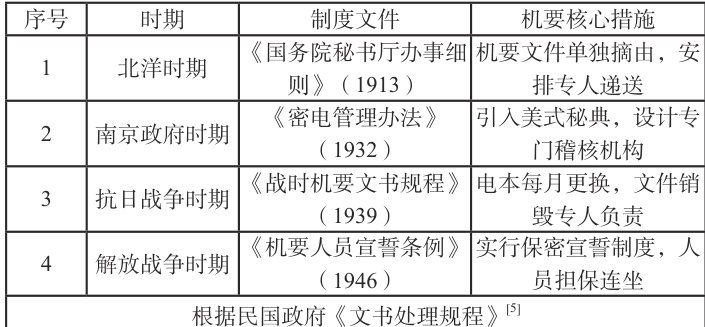

表1 1912-1949 年民国机要公文核心制度变迁

3 技术革新:密码体系与载体防护的突破

3.1 密码技术的本土化发展

密码形式的迭代:民国初期,机要公文多采用唐诗代字密码(例如以“明月”代指“军火”);到1942 年,开始引进美国M-138 密码机,但该设备在本土使用中故障率高达 30% ,适配性问题突出 [5];

密电管理的漏洞:根据 1944 年军统部门提交的报告,在已发生的泄密事件中, 87% 是由于密电本超期使用导致,而非密码本身被破译,反映出管理环节的薄弱[ ]。

3.2 公文载体的安全防护措施

特殊用纸的应用:绝密级文件普遍采用桑皮纸制作,这种纸张遇水即溶,可有效防止文件被非法获取后解读,汪伪政权“76 号”特工组织的档案便采用此类纸张[5];

隐形书写技术的使用:抗日组织在传递机密信息时,常以米汤作为隐形墨水,书写后需用碘酒涂抹才能显影,以此规避敌方的常规检查[5]

4 人员管理:专业化选拔与制度化约束

4.1 人员选拔的专业化与局限性

严苛的录用标准:1929-1937 年间,民国政府考试院组织的机要秘书考试年均录取率仅为 18% ,笔试内容涵盖《密电编译速算》《公文防篡改技术》等专业科目,凸显选拔的专业性 ;

政治优先的用人倾向:1941 年,戴笠提出“机要岗位人员需三代背景清白”的要求,这一规定强化了政治审查,却也导致部分专业人才因家庭背景身份问题被排除在外,造成人才断层[5]。

4.2 人员行为的制度化管控

连坐担保制度:机要人员入职时,需提供2 名保荐官作为担保人,若发生失泄密事件,保荐人需承担连带责任[5];

严格的行动限制:根据浙江档案馆保存的《机要室日志》记载,国民政府机要室工作人员不得单独外出,即使是休假也需经过特别批准,人身自由受到严格限制[5]。

5 民国时期机要公文工作的历史启示

5.1 效率与安全的持续矛盾

摘由制度的双重影响:1937年民国政府行政院推行“30字以内摘由”的制度,大幅提升了公文的处理效率,但过度简化摘要内容(如“速移沪”未注明具体部队编号)导致密电指令出现歧义,反而影响信息传递准确性 [3,5];

技术依赖的潜在风险:1948 年,徐州“剿总”因密码机故障,竟改用明码发送电报,直接后果是军事部署暴露,体现出对技术手段的单一与过度依赖的弊端[5]。

5.2 保密文化的扭曲发展

从职业规范到人身依附:机要人员逐渐沦为“长官私人附属”1949 年,毛人凤将 78 名机要人员强制带往台湾,便是这种人身依附关系的极端体现[5];

保密体系与腐败的共生:杜聿明的机要秘书竟利用掌握的密电码参与烟土走私,此类事件暴露出保密监管体系的失效,也反映出制度执行过程中的腐败问题[5]。

结论

民国时期机要公文工作的发展历程,揭示出三条重要规律:

制度的刚性与弹性平衡是关键:摘由制等制度创新因缺乏必要弹性,反而对行政效率产生负面影响,说明制度设计需兼顾规范与灵活;

技术的适配性优于先进性:引进的密码机因本土化适配不足导致高故障率,表明技术应用需结合实际场景,而非盲目追求先进;

人员管理需兼顾约束与关怀:对机要人员的过度人身控制,催生了表面忠诚的虚假现象,反而加剧了整个保密系统的脆弱性。

1949 年 4 月 23 日,南京总统府机要室的铜制密码柜被封存,这一历史场景背后的警示意义深远——国家机密的真正保障,不在于文件载体的安全,而在于民心的向背[5]。

参考文献:

[1] 宁波大学浙东文化研究院 . 浙东海洋盐业档案中的公文摘由研究 [J]. 档案学研究,2024(2): 45-49.

[2] 辽宁省档案馆 . 民国旧政权公文汇编 [G]. 沈阳:辽宁人民出版社,2023.

[3] 李章程 . 民国公文改革与行政效率 [M]. 北京:中国社会科学出版社,2016.

[4] 侯吉永 . 民国“令族”公文文种的政治隐喻 [J]. 历史档案,2023(4): 88-92.

[5] 中国第二历史档案馆. 国民政府机要工作史料选编[Z]. 南京:档案出版社,2025.

[6] 梁艳萍 . 古代公文文体演变中的保密机制 [J]. 文献,2024(1): 112-115.

作者简介:余牧之(1987—),男,汉族,浙江诸暨人,同济大学硕士机要主管,主要研究方向:机要管理。

宋成明(1979—),男,汉族,安徽蚌埠人,西北工业大学工学学士机要主任,主要研究方向:机要管理。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)