川沙派出所修缮施工质量管理探析

顾麒麟

上海浦东川沙城投开发建设有限公司

引言

公共安全服务场所使用强度高,设施运行稳定性直接影响基层治理效率。公安派出所类建筑通常长期处于高负荷状态,其建筑结构、机电系统与内部功能分区易出现老化、失效等问题。建筑修缮对施工质量管理形成特殊挑战。修缮过程中管理策略、技术组织与工序逻辑等因素相互耦合,任何一环失控均可能放大风险。本文聚焦川沙派出所修缮实践,探讨在使用不中断约束下提升施工质量控制效能的策略与路径。

1 修缮施工质量管理现状

公安派出所类公共建筑修缮施工具备任务突发性、工期紧迫性和作业限制性等多重特征,施工组织结构设计需围绕精简高效与多向协调展开错误!未找到引用源。 项目总包单位在组织系统中处于执行主导地位,其内部需建立以项目经理为轴心的责任体系,围绕质量、安全、进度与材料四大核心职能配置专业技术人员。施工现场的管理往往采用扁平化调度模型,由现场负责人直联各班组主管,其缩短了响应链条并降低了因中间环节信息滞后所导致的管理失效风险。监理单位在实际运行中普遍存在监管职责模糊、技术支持不足等问题致使影响施工过程质量管控的系统性错误!未找到引用源。常规施工流程在管理流程方面,理论上涉及施工准备、方案审查和工序控制与竣工验收等阶段,但在修缮类项目中呈现出压缩、多变等特征。

2 实际工程应用案例分析

2.1 工程概况

川沙派出所修缮项目位于上海市浦东新区平川路 333 号,建筑原为三层框架结构主楼及一层砖混结构附属用房,使用功能为基层公安机关办公和接待场所,承担本区域日常治安执法、群众接待与巡逻指挥等任务。主体结构层高分别为 3.9 米及 3.3 米,总建筑高度 12.15 米,附属建筑高度为 3.7 米,耐火等级为二级。由于长期使用,内部空间布局与设施老化严重,存在布局割裂与屋面渗水等问题,直接影响民警办公效率与群众服务体验,亟需借助修缮提升整体环境与功能适配性。

本次修缮内容覆盖主楼与辅警用房两部分,面积合计约 251.8 平方米。主体修缮涉及室内墙地顶装饰更新、强弱电点位调整、玻璃连廊新建、卫生洁具更换及管线系统改造,辅警区域包含屋面防水翻修、外立面涂料翻新、门窗更换与室内结构优化。工程要求在维持基本办公不间断的条件下,完成全部修缮施工任务,质量目标为一次性验收合格,工期为 150 天。

本项目具有典型的基层政务建筑修缮特征,包括空间封闭性高、使用功能不能中断、专业交叉工艺复杂、环保控制要求严苛等特点。施工必须在不影响原有结构稳定性与正常办公秩序的前提下,精准开展实体作业。因其涉及到电气、排水、装饰和门窗等多个专业,施工管理对计划编排、质量控制和工序协调提出极高要求,是一项多维交叉的质量管理综合工程。

2.2 修缮项目施工质量管理难点

项目质量管理难点集中体现在专业交叉协调、作业环境受限与过程质量控制难以闭环三个方面,其直接影响到了工序衔接稳定性与最终成品交付质量错误!未找到引用源。 川沙派出所作业环境中需保障白天办公正常运行,施工活动限定在每日 9:00-17:00 之间进行,其中午间暂停 1 小时,实际施工时间不足 7 小时/日,远低于标准新建工地每日 10 小时的作业时长。这一时长压缩使进度与质量关系进一步紧张,对节点工艺的验收与返工留余高度依赖计划精度。

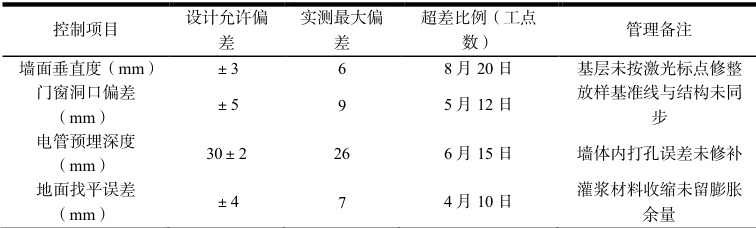

节点协调方面,项目划分为 21 个专业施工工序,涉及多个接口部位,交叉界面高达 38 处。如辅警用房门窗收口处结构偏移问题,在设计控制值 ±5mm 范围内,实测最大偏差为 9mm ,超差数值反映出接口节点的管控失效。为进一步明确现场质量控制风险,为实际施工中关键控制项的技术数据对比如表 1 。

表 1:实际施工中关键控制项的技术数据

上述数据体现出多个工序在质量控制中的薄弱点集中于前期放样、预埋施工及中间结构调整未闭合跟踪的问题。结构垂直度与电管埋设精度偏差使后续饰面贴附、成品开孔、接线安装等工序易发生错位,返工率提升。

施工方案调整频繁构成另一个质量管理痛点。设计变更共计发生 17 次,涵盖吊顶节点、管线走向与设备位置。原定 4 段流水施工布局被多次打断,关键工序如连廊安装与室内配电施工需插入至非计划阶段,造成资源与节奏错配会影响质量控制流程的稳定性。环境控制维度上,地面破拆与墙体切割过程中噪声峰值达到 84.6 分贝,相较限定值 65 分贝明显超标。扬尘排放每日为 1.7kg,超出区域控制基准值 1.2kg⨀ 。需额外设置物理隔离与负压吸尘设备才能压制在许可值内。成品保护未提前部署的情况下,天花吊顶在后续施工中发生破损件数达 14 件,远高于结构保护控制线要求值 8 件。

2.3 解决措施

对施工质量控制中存在的进度干扰、节点偏差、返工率高与成品保护不足等问题,质量管理体系需以网络计划优化、接口结构标准化和工序数字化检测与成品保护强化为主线,构建多层次联动策略。计划控制采用关键路径法建模,以工序节点时间为核心变量,构建施工逻辑图。设每个施工任务的持

续时间为 ti ,该任务最早开始时间为:

ESi=max(EFj),j∈P(i) EFi=ESi+ti

全工序中,节点数为 21,总工期被压缩至 150 日历天内,需在计划中压缩不少于 37 个非关键节点的浮动时长,保障玻璃连廊结构、电气暗敷与墙面饰面同步推进的连续性,规避交叉干扰带来的质量失控。

连接节点的几何公差控制使用模块化装配构造实现标准化。在玻璃连廊与主楼过渡部位设置预制金属连接件,构造缝宽度控制为 5 毫米,接口填充材料采用弹性聚氨酯,单组分容重为 1.2 克每立方厘米,粘结强度不低于 0.9 兆帕。嵌缝间隙统一使用 C 级填缝料并导入编号标识制度,使得便于安装作业前质量验核与工序后溯源。

施工过程中的尺寸偏差与界面垂直度使用高精度仪器测定。测量采用 Leica 1201 型全站仪完成位置数据采集,数据偏差评估依据平均绝对误差计算公式:

其中 xi 为实测值,  为设计值,样本数量为 40 组。在电气插座、管道排水坡度、轻钢龙骨中轴定位等环节,MAE 控制在 3 毫米以内,低于传统人工施工的 5 毫米误差区间,保障后续封闭作业的贴合度。

为设计值,样本数量为 40 组。在电气插座、管道排水坡度、轻钢龙骨中轴定位等环节,MAE 控制在 3 毫米以内,低于传统人工施工的 5 毫米误差区间,保障后续封闭作业的贴合度。

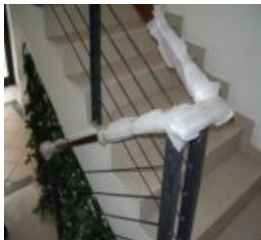

成品保护措施采用复合层设计。天棚装饰完成区域设置塑料膜层、竹胶板与隔离带构成三级防护,总构造厚度约为 19 毫米,每平方米材料成本控制在 16.4 元。数据表明了在该区域后续施工过程中,天棚损坏件数控制在 5 件以内,较未设保护区平均减少损坏件数 12 件。对区域内施工班组实施责任包干制,以现场损坏数量与巡查记录挂钩激励,如下图 1 所示。

图 1:楼梯栏杆扶手成品保护

关键工序操作均需执行“签发制度”,以操作清单为基础,由施工负责人、质量管理人员与监理工程师联合签字确认。在吊顶龙骨、玻璃节点和水管敷设三类关键部位推行模板化签发表单,每张表记录施工图编号、材料型号和照片编号与责任人信息,并形成工序登记链。

电子质量记录体系由二维码标签识别驱动。每个节点安装二维码标识,数据采集模块包含施工单位、操作人员和工序信息以及检测记录与图像资料。每个施工工序需在完工后 24 小时内完成上传归档,并由信息员统一汇总。施工日志自动与计划数据库匹配,用于偏差分析与责任确认。

环境噪声与扬尘控制采用联动控制系统。在破拆与切割区域布设低压喷雾装置与颗粒物监测点。当 PM10 实测值超过 60 微克每立方米,喷雾系统自动启用,喷头单孔径为 0.2 毫米,系统雾化流速为每分钟 4.6 升,控制系数 α 设定为 2.3,调节逻辑如下:

Q=α(Ct-C0)

其中  为雾化水量,C 为实时颗粒物浓度, Cθ 为设定阈值。经实测验证,该系统在连续施工 4小时后,地面可见灰尘厚度控制在 0.1 毫米以内,噪声最大值降低 8.4 分贝,满足区域环保要求。

为雾化水量,C 为实时颗粒物浓度, Cθ 为设定阈值。经实测验证,该系统在连续施工 4小时后,地面可见灰尘厚度控制在 0.1 毫米以内,噪声最大值降低 8.4 分贝,满足区域环保要求。

夜间作业限定于不可间断工序,作业人员分为昼夜两组,每组作业时长控制在 6 小时与 4 小时。高噪声机械作业安排在日间,夜班作业主要进行低冲击力管道焊接与成品保护移交,机械噪声峰值控制在 55 分贝以内,施工照明采用侧投型 LED 灯组,照度维持在 300 流明,作业区域保持 2 人以上巡视与应急响应值守。借助采用路径优化模型、接口结构标准化设计、仪器化施工检测体系、数据化记录与防护措施分级布控,该修缮工程构建了多源联动、数据驱动和标准导向的质量管理系统,其具备明显的可控性与可移植性,适用于类似既有建筑修缮项目的质量治理框架。

3 结束语

本项目施工质量管理重点不在结构施工本体,而在于多工序交叉中的接口衔接、有限空间内的过程组织、短工期下的误差控制。施工现场环境扰动频繁,计划调整与设计变更对质量造成持续压力。标准节点设置不清、数据测量滞后与成品保护手段不足是影响成果稳定性的关键环节。针对上述问题,采取路径压缩、结构节点标准化、量化检测和成品分层保护等手段,构建适应修缮场景的全过程质量管理体系。该体系在工程实施中表现出良好适配性与稳定控制能力,具备明确的实务价值。

参考文献:

[1]刘苗苗,洪潇.建筑遗产外立面数字化修缮技术研究与应用[J].建筑施工,2024,46(09):1405-1408.

[2]陈晨.工业遗产木屋架修缮施工技术研究[J].建筑施工,2024,46(08):1247-1250.

[3]张斌.砖木混合结构修缮工程的施工组织与质量管理[J].建筑施工,2023,45(01):229-232.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)