以心育心:小学班主任心理健康教育实践与积极班级氛围构建策略研究

马洁莹

广州市荔湾区乐贤坊小学龙津学校

一、引言

1. 问题提出

现实背景:

据《中国国民心理健康发展报告(2023)》显示,我国小学生抑郁检出率约为 10%-15% ,焦虑检出率达 20%-30% ,且农村地区高于城市。学业压力、家庭矛盾、同伴关系是主要诱因。

政策要求:

教育部《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划(2023-2025 年)》明确提出“将心理健康教育融入班级日常管理”。

班主任职责:

作为学生校园生活的“第一责任人”,具备观察学生行为的持续性、家校沟通的便利性、活动设计的灵活性等独特优势,是心理健康教育的关键实施者。

2. 研究意义

理论价值:

探索班级管理与心理健康教育的融合机制,填补小学阶段“班级本位”心育模式的研究空白。

实践意义:

为班主任提供应对学生心理问题的工具箱,助力构建“情感安全、互助成长”的班级生态。

二、小学生焦虑、抑郁的典型表现与成因分析

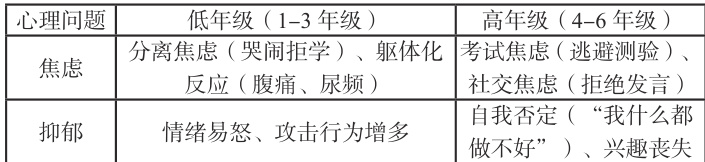

1. 行为特征识别

2. 多维成因解析

(1)家庭层面:

过度控制型家庭:父母高期待导致学生长期处于“习得性无助”状态。忽视型家庭:留守儿童情感需求未被满足,形成“情感冷漠- 行为退缩”循环。

(2)学校层面:

隐性竞争文化:教师无意间的“成绩排名”“分层作业”加剧学生自我贬低。同伴欺凌:语言暴力(起绰号)、关系排斥(孤立)引发心理创伤。

(3)个体层面:

神经敏感型气质:遗传因素导致情绪调节能力弱。

负性认知模式:将失败归因于自身能力(“我天生笨”)。

三、班主任心理健康教育的三级干预体系

(一)一级预防:全员普惠式心理赋能

1. 班级环境创设(1)物理环境:

设立“情绪安全角”:配备软垫、绘画本、减压捏捏乐,允许学生课间自由释放情绪。

张贴“积极语言墙”:“犯错是成长的机会”“你的感受很重要”。

(2)心理环境:

制定《班级心理公约》:如“不嘲笑、不打断、不评价”。

推行“每日心理签到”:学生到校后选择代表心情的emoji 贴纸,班主任快速捕捉异常信号。

2. 课程融合设计(1)学科渗透:

语文课:写作《我给“担心”写封信》,外化焦虑情绪。

数学课:用“统计图”分析班级快乐事件,培养乐观解释风格

(2)专题活动:

“情绪管理训练营”:通过“呼吸泡泡”(深呼吸练习)、“压力球爆破”(捏气球释压)等游戏学习调节技巧。“抗挫力挑战赛”:设置“解不开的绳结”“搭不高的积木”任务,引导学生体验“努力- 失败- 再尝试”的正向循环。

(二)二级干预:精准筛查与个体辅导

1. 心理筛查工具应用

(1)量表筛查:

使用《儿童焦虑性情绪障碍筛查表(SCARED)》和《儿童抑郁量表(CDI)》,每学期初匿名施测,筛选高危学生。

(2)绘画投射分析:

通过“房树人绘画”“家庭动态图”捕捉潜在心理冲突(如将人物画在角落、涂黑太阳象征抑郁倾向)。

2. 个体辅导策略

(1)认知行为疗法(CBT)简化版:

案例:针对考试焦虑学生,引导其记录“焦虑想法-实际结果”对比表(例:“我考不好”➔“实际得了85 分”),纠正灾难化思维。

(2)叙事疗法:

帮助学生撰写“勇气故事”:将“战胜恐惧的经历”改编成绘本,强化自我效能感。

(三)三级支持:家校- 社区协同网络

1. 家庭干预方案

(1)家长工作坊:

主题:“非暴力沟通四步法”(观察- 感受- 需要- 请求),减少亲子冲突。实操:家长与孩子共同完成“情绪温度计”表格,记录每日情绪峰值及触发事件。

(2)家庭治疗转介:

对存在严重家庭问题的学生,联合学校心理教师向专业机构转介(如亲子沙盘治疗)。

2. 社区资源整合

(1)邀请社区心理咨询师进班开展团体辅导;

(2)与公益组织合作开设“周末亲子心理营地”。

四、积极班级氛围的生成机制与实证案例

1. 机制模型构建

基于勒温的“场域理论”,提出“四维驱动”班级氛围模型:情感支持(师生、生生间的无条件接纳);

自主参与(学生拥有班级事务决策权);

正向反馈(强调进步而非完美);

互助文化(“人人都是帮助者”)。

2. 实践案例:从“压抑班级”到“阳光家园”的转变

背景:某六年级班级因学业竞争激烈,学生普遍存在“不敢犯错”“互相防备”现象,3 名学生确诊轻度抑郁。

干预措施:

1.制度重构:取消“分数排名”,改为“进步阶梯榜”(记录每科提升分数);

2. 角色赋予:设立“心灵小卫士”(学生轮流观察同学情绪,汇报关键词如“今天小B 笑了3 次”);

3. 活动浸润:每周五开展“夸夸大会”,用具体事例互相表扬(“谢谢C 同学教我数学题”)。

效果评估:

量化数据:6 个月后,班级焦虑量表均分下降 40% ,学生自愿参与课堂讨论比例从 35% 升至 78% ;

质性反馈:家长反映“孩子不再抗拒上学”,学生自述“班级像家一样温暖”。

五、反思与展望

1. 实践难点

(1)专业能力不足:班主任需掌握基础心理学知识,建议将“心理急救技能”纳入职后培训必修课;

(2)隐私伦理风险:避免给学生贴标签,筛查结果仅限班主任与心理教师知情。

2. 创新方向

技术赋能:开发班级心理健康APP,设置“情绪打卡”“悄悄话信箱”功能;跨学科合作:与体育教师联合设计“运动处方”(如跳绳缓解焦虑),与美术教师共创“情绪疗愈画展”。

结语

班级不仅是传授知识的场所,更应是滋养心灵的土壤。班主任作为“心育”的舵手,需以科学为锚、以温情为帆,在琐碎的日常中捕捉心理危机的信号,在集体的互动中播撒积极情感的种子。唯有如此,方能真正实现“让每一颗星星都闪亮”的教育愿景。

参考文献

1. 教育部. (2023). 中小学生心理健康教育指导纲要(修订版).2. 边玉芳. (2023). 儿童心理健康教育理论与实践. 北京师范大学出版社.3.Seligman, M. E. P. (2019).《积极心理学导论》. 人民邮电出版社.4. 王建平. (2020). 小学生心理健康教育:理论与实践. 教育科学出版社.5.李晓燕. (2021). 班级管理与学生心理健康. 华东师范大学出版社.6.吴晓红. (2016). 小学生焦虑与抑郁的成因及干预策略. 心理科学,39(2), 345-351.7.赵丽. (2013). 小学班级心理氛围的测量与优化. 心理与行为研究,11(2), 234-240.8.王晓燕. (2014). 小学生心理健康教育的课程设计与实施. 课程·教材·教法 , 34(6), 89-94.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)