全人教育理念下幼儿园立体建构“ 亲自然” 主题活动的实践研究

严丽珠

张家港市塘市幼儿园

在城市化进程加速的当下,幼儿与自然的疏离已成为教育领域的重要议题。《3-6 岁儿童学习与发展指南》明确提出“ 支持幼儿在接触自然中积累有益经验” ,而全人教育理念则强调通过环境、资源与课程的有机整合,促进儿童身心全面发展。基于此,我园以“ 亲自然” 主题活动为载体,突破传统教育中环境割裂、资源固化、课程预设等局限,尝试通过立体建构的实践路径,重新架构幼儿与自然的深度链接。

一、建构生态化环境场域:多维融合自然空间,激活幼儿感知系统一直以来,幼儿园都重视环境的创设。环境是重要的教育资源,应通过环境

的创设和利用,有效地促进幼儿的发展。而户外更是幼儿在园接触大自然、生活和游戏的重要“ 课堂” ,是幼儿获得五个领域全面发展的重要的游戏和探索地方。为此,我们打通室内与室外的通道,打破教室与自然空间的壁垒,使得幼儿回归自然,为幼儿提供更多的观察、发现、学习的契机。

1.打造蕴含更多可能的户外环境

幼儿园户外环境蕴含着丰富的自然资源,能满足幼儿的好奇心和探究欲,不仅让幼儿亲近自然、释放天性,而且成为课程的发源地。我们的户外空间有生态茂密的花草树木、高低错落的山坡草坪、开阔平坦的沙池泥土、原始自然的种植园地,这些都是幼儿乐于与之积极互动的,因此我们结合自然的空间优势创设了十二个户外自然资源游戏区,如糖果小农庄、糖果度假村、糖果玩玩乐等,幼儿浸润在这些灵动丰富的环境中,可以通过多种感官感受自然,探索成长。其次,在全人教育理念下,为了更好地让环境和材料支持幼儿开展亲自然主题活动,我们进行了两点尝试与探索。一是从固定转向多元。我们不再固化幼儿在户外游戏区的自然游戏内容,而是鼓励幼儿根据自己意愿自主选择游戏场地、空间、自主确定游戏内容,如小农庄里,幼儿可以用自然物玩拓印、拼搭碎件,可以用放大镜、捕虫器观察动植物,也可以用树叶、泥土等玩娃娃家、角色交往……通过自主与放手,实现幼儿体验和探索自然的多元价值。二是从单一转向整合。材料的种类、数量、结构性都会直接影响幼儿活动的生成和发展,为兼顾促进幼儿身体、情感、认知、社会性自我及创造性自我等多方面的发展,我们在户外为幼儿提供了丰富的探究工具性材料及开放的辅助材料,如放大镜、种子收集器、观察盒、网兜、尺、温度计等,幼儿可根据需要选择工具,进一步观察探索,生成五大领域的活动内容。

2.营造多功能、互通联动的自然焦点区

在教学实践中我们发现,幼儿在户外游戏的过程中往往会对自然中的某些资源或现象非常感兴趣,然而,当幼儿在室内开展区域游戏时,室内外的材料和游戏缺乏整合性、互动性、自然性,两个空间中的游戏有时呈现割裂的状态,幼儿的兴趣无法延续,探索流于表面。为了拓展延伸幼儿独特的想法兴趣,我们在室内创设了自然焦点区,探索出了以“ 焦点材料、工具材料、辅助材料” 为基本思路的材料提供模式,焦点材料为当前幼儿感兴趣的自然材料或主题,工具材料是根据对幼儿活动的观察整理出可以提供哪些工具进行探究,辅助材料则是各种开放的、自然的低结构材料。如春天到了,幼儿在户外游戏中发现了很多昆虫,对其非常好奇,老师创设昆虫焦点区,提供了很多焦点材料:不同的昆虫模型、标本、印章、绘本读物、认知图片,工具材料:放大镜、手电筒、镜子,辅助材料:树皮、蜂窝、树枝、风化原木片、小石头等,通过有意图、丰富的材料摆放诱发幼儿多方式、多角度进行有意义的探究,实现多元领域的发展。

3.创设丰富、开放的自然石材专用室

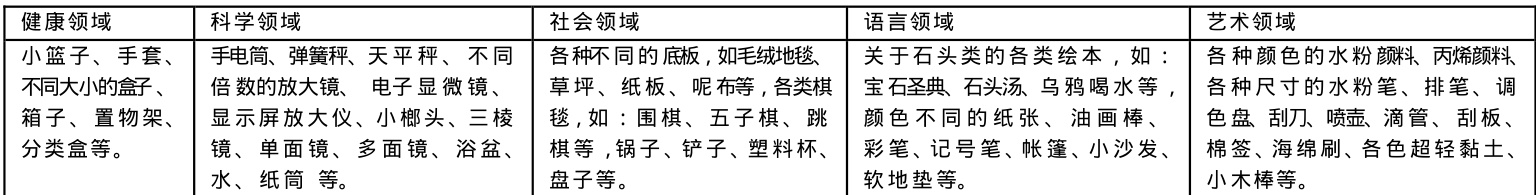

儿童天生就拥有惊奇感,喜欢把玩自然生活中的各类材料,而石头作为自然材料的一种,常常运用在幼儿的生活中,或是鹅卵石小路,或是化石、珊瑚石等奇异石头供人们赏玩,经我们持续研究观察之后,我们发现不管是大自然中到处存在的石头,还是石头作为自然物运用在游戏中,都能引发儿童的探究性学习。给了更好地支持儿童亲近自然、感受生活,我们因地制宜,充分整合利用空间,对幼儿园户外、大走廊等空间进行多维度、多途径的有机整合,设置了五个自然石材专用室,一方面,我们提供鹅卵石及各类奇特的石材、瓦片、砖头、陶土等基本材料,另一方面,我们提供支持幼儿各领域探究的工具材料及亲自然生活的辅助材料(见表1),通过多元材料的提供,满足儿童自由、自主的探究学习。

表1:各类工具材料提供样表

二、建构立体化资源网络:绘制资源交互图谱,贯通经验转化路径

课程资源是园本课程建设的重要载体,具有课程属性的自然资源更是课程资源的重要组成部分。为此,我们从资源入手,关注儿童周边的生活环境,从儿童视角探究自然资源开发与利用的深度和系统性。

1.筛选自然资源,梳理资源清单。

我园的自然资源非常丰富,有沙、水、泥等自然物;有杨梅、枇杷、无花果等果树;有桂花、乌桕、香樟等树木;有山茶、菊花、樱花等花卉;种植园地里更有不同的农作物……因此,我们对园内自然资源进行详细的记录与整理,包括名称、形态特性、数量和分布情况,绘制了直观易懂的园内树资源地图、花资源地图,对其可引发的活动进行梳理、整理,形成幼儿园自然资源清单,使得教育资源的获取与应用更为便捷高效,同时给园内各种植物挂上动态身份证,便于幼儿与自然环境互动。

2.基于儿童视角,实现“ 资源——活动——经验” 的转化。

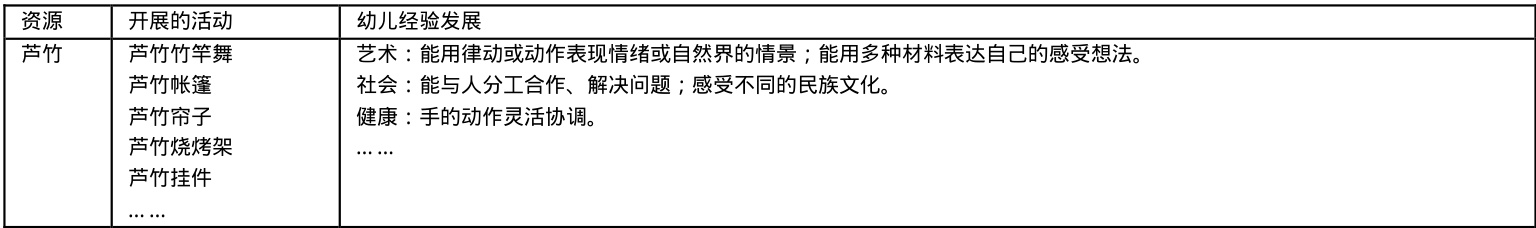

在幼儿的日常生活中,有很多随手可得的自然资源,比如路边的石头、芦苇、树桩等,因为这些材料本身所具有的开放性和低结构化,给了幼儿很多探索、想象和创造的空间。于是,我们收集了大量的芦竹、木头、石头等自然材料,将其投放在室内外的各个角落,幼儿充分发挥创意,开展了这些自然材料的一系列活动,如芦竹竹竿舞、芦竹帐篷、芦竹帘子、石头拼搭、石头绘画等,随着活动的不断深入开展,我们逐步梳理幼儿的经验发展(见表2),从而总结出不同活动中经验的重叠、互补或缺失,为后续孩子的全面发展提供参考指引。

表2:自然资源引发活动经验列表

3.立足儿童行动,实现“ 经验——活动——资源” 的转化。

教师在挖掘自然资源开展活动的过程中,重视幼儿的兴趣和关注点,通过观察幼儿活动,分析研判幼儿的经验生长点,在看儿童、读儿童、研儿童的过程中,继续调用各种自然资源来支持游戏情节的不断深入,从而引发幼儿的深度学习,实现已有经验和新经验的同化与顺应,促进身心全面发展。如幼儿喜欢探索物体的滚动,其内在核心源于幼儿的轨迹图式,在分析幼儿图式经验的基础上,我们预设活动,并根据需要投放了能引发滚动的资源,如半剖面的竹筒、瓦片、小石头、核桃等,以此支持幼儿探索不同材料的轨迹及运动。通过追随幼儿活动中核心经验的学习轨迹,思考整合利用身边各种自然资源,将其纳入到课程资源网中,促使资源在儿童经验中落地生根。

三、建构协同化管理系统:三级联动科学审议,分层推进课程共建

活动的开展与实施,需要从课程的结构要素出发,综合建构。因此在开展亲自然主题活动的过程中,我们建立了一套以共商共建为核心的“ 三级审议” 体系,以充分挖掘和有效利用自然资源,实现幼儿园课程的生动生发与儿童全面发展。

1.在园级层面,我们坚持儿童发展本位,从顶层规划设计了“ 自然生活课程”的园本课程的整体框架和依托自然资源开发的课程目标。通过对园内外自然资源的全面梳理,我们编制了一份详细的自然资源清单,并通过集体审议机制将其转化为课程资源,纳入课程计划之内。我们还特别创设了户外自然游戏区,构建了包含“ 自然资源梳理清单及可能引发活动一览表” 、“ 自然资源优秀案例汇编”等内容的课程资源包,以此指导和丰富课程实施。

2.在年级组层面,教师们依据《指南》中儿童发展目标和儿童个体经验,共同审议各个月活动,细致筛选和合理利用园本自然资源,制定月计划表,形成具有针对性的年级组自然活动计划。在亲自然主题活动中,老师重点关注幼儿的学习与发展,观察幼儿在活动中的兴趣点和需求,通过中审议审视活动内容与形式的适宜性,探讨活动形式的多样性,思考资源的层次性与选择性,实现资源的有效整合。在亲自然主题活动结束后再进行后审议,对课程资源的运用效果和活动内容的实效性进行深入反思与研讨,以增强课程实施的活力和适应性。

3.在班级层面,教师们则依据月活动计划,结合幼儿一日活动的实际情境,创造性地落实课程内容,同时借助幼儿兴趣和需求,不断拓展和深化活动内涵,有力地促进幼儿的深度学习和全面发展。例如,在结合节日节气的月计划实践中,不同年龄段的幼儿会根据季节特点接触到不同的自然资源,如春天,户外有着丰富的自然资源,不同的花草树木、动物、天气变化等,孩子们在童车行游戏中自发探索、感受记录春天的变化,老师根据幼儿发现的兴趣在室内创设相应的自然焦点区,支持幼儿深度探索。清明时节,我们会提供艾草、面粉等,幼儿在游戏中创作不同的青团等,切实地支持幼儿在自然生活中体验学习,在探索中成长。

四、建构动态化课程样态:追随儿童兴趣生长,双向创生深度学习

动态化课程样态以幼儿兴趣为起点,通过师幼共建、资源支持与深度学习,实现课程的自然生长。其核心在于打破预设框架,以观察、倾听与互动为纽带,推动幼儿在真实情境中主动探索、合作建构知识体系。

1.捕捉兴趣生长点:基于自然观察的课程动态生成(1)观察与倾听,发现儿童的内在需求。

兴趣是幼儿学习的动力和源泉。教师需以“ 研究者” 姿态深入幼儿活动,通过持续性观察与一对一倾听,捕捉幼儿与自然互动的兴趣焦点。例如,春天万物复苏,孩子们在自然角带来了很多不同的花卉,他们对花卉形态展开了讨论,如有的花瓣大大的,像女孩的脸蛋,有的花瓣细细长长的,有的花蕊摸上去黏黏的……仔细倾听孩子的对话,就能发现孩子对植物结构的好奇,教师通过对话关键词,提炼出“ 花的多样性” 、“ 植物生命周期” 等探究方向,为课程生成提供依据。

(2)资源支持,从兴趣到课程的转化路径。

基于兴趣点,教师需要筛选适配的自然资源与工具,搭建探究支架,支持幼儿的深度探索。以“ 花的奥秘” 为例,我们创设了花的焦点区,投放不同形状、颜色、科属的花,可视放大仪、滴管、色素、剪刀、镊子等支持幼儿开展不同的探索,有的孩子用花来做香水,有的孩子把花朵晾干变成风干花,有的孩子观察解构花的结构,有的孩子通过色素实验感受花瓣变色的过程,通过资源与活动的动态匹配,幼儿在“ 观察—提问—实验—表达” 循环中,逐步建构对自然的理性认知,探索自然的欲望也越来越浓厚。

2.深化经验转化:共享思维与资源支持的深度学习路径

(1)个体探究,一对一倾听助推经验内化

教师通过一对一倾听记录幼儿在活动中的感受、发现与疑问,从而了解幼儿的内在需求,分析其已有认知及最近发展区,为儿童的进一步发展提供可拓展的资源空间,促进学习的深化与转化。如一名幼儿在玩自然物拓印的过程中发现花瓣的颜色比叶子更容易出来,教师通过追问“ 为什么花瓣更容易颜色出来呢?不同的叶子又有什么变化呢?” 引导幼儿观察花瓣、不同叶子之间的结构差异,并提供显微镜、研磨碗等工具支持对比验证。通过“ 观察—回应—拓展” 模式,使个体经验逐步向系统知识转化。

(2)集体共建,共享思维促进经验社会化

在集体活动中,我们鼓励幼儿表达在游戏中的想法,提出开放性问题,互相帮助,分析推测,提出质疑,在这样的共享思维式集体活动中,幼儿之间、师幼之间实现日常生活与游戏中的经验传递,从而不断支持拓展幼儿的学习。例如,围绕“ 石头沉浮现象” ,幼儿提出“ 大的石头沉得快” “ 小的石头会浮起来” 等猜想,教师鼓励幼儿运用工具如天平、称等测量石头的重量,提供水箱及各类不同大小、种类的石头进行沉浮实验。实验中发现“ 小石头也会沉下去” 的意外结果后,幼儿通过对比数据修正假设,最终总结出“ 物体本身的材质决定沉浮” 的规律。教师进一步提出问题“ 如何让石头浮起来呢?” ,再次提供泡沫板、木片等材料,幼儿合作感受不同材料的承重与稳定性,此过程中,幼儿不仅习得科学概念,更通过观点碰撞、分工协作与问题解决,实现了批判性思维与社会性能力的同步发展。

我园通过系统化建构“ 亲自然” 主题活动实践框架,有效破解了传统自然教育中环境割裂、资源固化与课程预设的困境。以多维融合的自然空间为载体,以立体化资源网络为纽带,以三级联动审议机制为保障,以动态生成的课程样态为路径,实现了环境、资源、课程与儿童发展的有机统整。实践中,幼儿通过自主探究、合作共建与深度互动,在感知自然奥秘的过程中,逐步建构科学认知、提升审美能力、发展社会情感,其主动学习品质与综合素养得到显著提升。同时,我们通过儿童视角的课程创生与资源转化机制,为园所高质量发展注入了持续动力,为深化“ 亲自然” 教育理念的园本化探索提供了理论参考与实践启示,未来我们将进一步拓展自然教育的跨领域融合路径,让儿童在与自然的共生共长中实现全面发展。

参考文献:

1.李季湄, 冯晓霞.《3-6 岁儿童学习与发展指南》解读[M]. 北京:人民教育出版社, 2013.2.虞永平. 生活化课程的理念与实践[M]. 南京:南京师范大学出版社, 2019.3.王春燕. 幼儿园自然教育课程的理论建构[J]. 学前教育研究, 2020(5):45-50.4.董旭花等. 幼儿园户外环境创设与活动指导[M]. 北京:中国轻工业出版社,2018.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)