破茧课堂:中国革命传统作品群文阅读在高中语文场域中的主体性激发

刘璇

肇庆市第一中学,526060

1 中国革命传统作品在“唤醒课堂”中激发学生主体性所起到的作用

语文作为一门兼具人文性与工具性的学科,为“唤醒课堂”激发学生主体性提供了广阔的平台。中国革命传统作品研习作为新课程标准规定的任务群之一,其含金量在于作品中携带的精神特质和文化基因。选择性必修中册第二单元第八课三篇小说(《荷花淀》《小二黑结婚》《党费》),表现农民阶级的斗争生活,勾勒中国现代革命史的图景,将红色精神和革命文化基因展现的淋漓尽致。

本课能通过使用“小说”这一艺术体裁,不断打破虚构与真实的界限来打动人心,利于引导学生深刻体会革命精神的精髓和要旨,理解革命精神在中国革命、建设和改革中的伟大作用,使学生不再是知识的被动接受者,而是主动探索者,课堂主体性得到充分激发,提升学生语文知识和技能,发展思维能力,培养创新精神,构建知识与能力并重、思维与情感共融的课堂生态。

2 中国革命传统作品作为媒介在“唤醒课堂”中激发学生主体性方面可能出现的问题及缺乏会带来的危害

2.1 主、客观问题

从客观上看,部分学校在教学中依旧出现“唯分数论”“排名派”的情况,把学习加入了功利性的色彩。中国传统革命作品也往往在这样的教学环境中沦为高考备考图景中一块小小的拼图,其蕴含的丰富精神内涵和对学生主体性激发的巨大价值被严重忽视;此外,教师在进行革命传统作品教学时,教学方法的单一化也成为制约课堂主体性激发的重要因素。高中教学的紧凑性,造成大多数老师在教学时更多采取说教形式。虽然这种形式可以极大程度的压缩课时量,但却严重剥夺了学生自主思考的时间和空间,使学生成为语文课堂教育的旁观者和看客。

从主观上看,当代青年与战火纷飞、贫困屈辱的历史相距甚远,这种时间和空间的距离感,使得他们难以从直观感受上体会当时革命斗争的艰难困苦。同时,有些学生则对历史,尤其是革命历史兴趣淡淡,仅试图通过文学、影视、多媒体视频等方式浅尝辄止地了解部分内容,难以构建情感共鸣,提高了在课堂上激发学生主体性的难度。

2.2 缺失的危害

如果学生主体性激发一味流于形式,主客观不做出改变,课堂教学将陷入恶性循环。长此以往,会降低学生在学习活动中的积极性和主动性,也会弱化语文学科及关于中国革命传统作品在教学上的体系作用,限制学生思维,剥夺学生从中获取革命文化价值观等精神力量的权利,甚至丧失对国家和民族的责任感与使命感,阻断了革命血脉。

3 全新形式展示中国革命传统作品,实现“唤醒课堂”,激发学生主体性

“以史为鉴,可以知兴替”,在语文教学中引导学生深入学习中国革命传统作品,思考革命的意义,能激发学生的爱国情怀和奋斗精神,树立当代青年人的文化自信。针对上述情况及可能出现的后果,本课试图在语文教学中巧妙创设“小说人物穿越到现代”的情境和“短视频脚本”的写作任务,有效“唤醒课堂”中学生的主体性。

3.1 创设情境,落实“唤醒”学生主体性

短视频作为当下社会流行的传播、记录形式,往往也具备文学元素和审美特点,可以促进文学的传播,推进文学思想在大众意识层次的下沉,情境教学就是运用生动的情境激发学生学习兴趣的方法。

鉴于当代青年主要通过手机媒介和短视频来观察和触碰世界,创设符合青年人的跨时空短视频脚本的情境任务,成为拉近学生与小说人物间距离的有效途径。通过跨越时空与小说中主人公对话的方式,充分调动学生的想象力,不仅便于向革命者们展现新时代中国的独特面貌,更让学生在跨越时空的对话中“面对面”探寻他们献身的原因、革命的意义,与革命者们实现思想上的碰撞,从中汲取他们不怕困难,勇于斗争的红色思想和革命觉悟,实现在语文课堂“唤醒”并真正激发学生主体性。

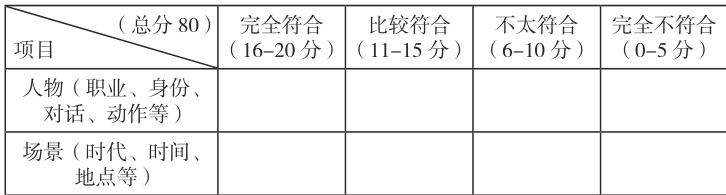

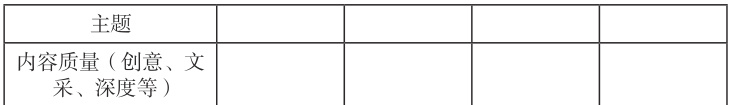

通过评分表格的直观展示,组织学生对各小组的脚本进行评价,就赋分过程中遇到的分歧展开讨论,进一步激发学生对于革命者们革命战斗原因及意义的深入思考与判断,开阔了他们的红色视野。随着学生间一次次的评分探讨,与革命者们多次实现“跨时空对话”,学生的道德思想层面会逐渐成熟并坚定,也就弥补了短视频审美表象化的不足,使学生的主体性在主动参与和思考中得到充分激发。

3.2 在写作与分享教学活动中激发学生主体性

“文因道存,道以文显”,写作本身就是语文学科重要的学习项目。在写作过程中,引导学生结合自身和革命者们的对话内容,理解小说的革命思想,通过遣词造句来加深他们对中国革命传统作品精神价值的体悟;在写作分享过程中,培养学生的精神感知和语言运用能力,吸收更多思想道德价值上的营养。通过与同学的思想碰撞和交流,深化对红色革命精神的理解,进一步推动学生在日常生活中主动践行革命精神。写作和分享活动成为“唤醒课堂”激发学生主体性、渗透积极价值观的有效手段,让学生在主动参与中实现自我成长和价值提升。

4 总结

中国革命传统作品对于落实“唤醒”重任、激发学生主体性有不可替代的作用。在“唤醒课堂”的教育理念下,教师应不断挖掘教材中的精神内涵,通过新颖的教学方式,唤醒“沉睡”的学生,引导学生主动思考并体悟到革命先烈的不易。通过“唤醒课堂”的方式,开启学生面前的红色革命之门,激发他们在日常生活中践行革命精神,将积极向上的价值观渗透到学生生活的点滴,滋养并成就学生的全面发展。

参考文献:

[1] 王宁等主编. 普通高中云教程标准解读. 高等教育出版社.2021 年2 月

[2] 王意如等著 . 普通高中课程标准教师指导·语文 . 上海教育出版社有限公司 .2020 年 10 月

[3] 普通高中教科书·教师节学用书·语文·选择性必修中册 . 人民教育出版社 .2022 年 8 月

[4]吉莉.高中语文情境教学的影响机制及改进策略研究——以《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》教学为例. 辽宁省北镇市高级中学.《语文月刊》2023 年第 7 期

[5] 郑月 . 新课改背景下高中语文教学中的德育渗透 . 吉林师范大学文学院 . 汉字文化 2023(04)

[6] 何海东 . 浅析高中语文教学中的德育渗透 . 江西省南城一中 . 广东省教师继续教育学会教师发展论坛学术研讨会论文集(一)广东省教师继续教育学会

[7] 卢春苗 . 吴娟 . 短视频语境下文学的传播与审美救赎 . 南通师范高等专科学校 . 名作欣赏 .2023(21)

[8] 黄筱琳 . 跨时空对话与即时演绎——浅析《毛泽东在西柏坡的遐想》的导演创作. 中央戏剧学院戏剧艺术研究所. 福建艺术2022(02)

[作者简介] 刘璇、1990、女、黑龙江省、硕士、高中一级语文教师

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)