从营销管理角度谈培训师角色转变

谢玥 谢海云

长庆油田分公司培训中心 陕西西安 710000

经济学的精髓深植于资源的优化配置之中,它关注如何在有限的资源条件下,通过合理调配与利用,达到最大化的社会效益与经济效益。与此相对,管理学则将焦点放在了效率的提升上,致力于通过高效的管理手段和方法,确保组织运作的顺畅与目标的迅速达成。而营销,这一关键环节,其核心在于促进交易的发生。交易,不仅仅是物质财富的交换,更是价值、信息乃至情感的流通。如果想促成交易的发生,就需要构建以信任为基础的伙伴“关”“系”。值得注意的是,并不是只有金钱购买才会产生交易,交易的形式多样且广泛。它不仅仅局限于商品与货币的交换,知识的传递、信息的交流同样构成了交易的重要组成部分。

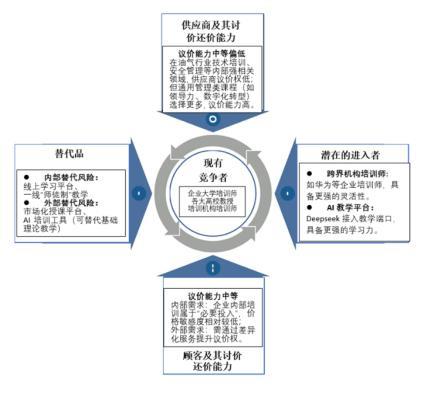

结合波特五力分析模型对现有的培训师生存环境进行分析。波特五力分析模型是迈克尔·波特(Michael Porter)于 20 世纪80 年代初提出,可以有效的分析竞争环境。根据波特的观点,一个行业中的竞争,不止是在原有竞争对手中进行,而是存在着五种基本的竞争力量,这五种基本竞争力量的状况及综合强度,决定着行业的竞争激烈程度,从而决定着企业保持高收益的能力。

波特五力分析强调的是一种战略意识,或者说战略性思维的运用。根据波特五力模型分析后可得出,在当今这个模糊、易变、不确定的 VUCA 时代,仅仅拥有知识是不具备竞争优势的终有一天可能被社会淘汰。从营销管理的角度来说,要想具备竞争优势,就需要有“我会,别人不会”的排他性。知识分为可表达的显性知识,和隐藏难以表达的隐性知识,而隐性的知识恰恰就是具备排他性的。因此,培训师现在都在向行动学习催化师转变,从知识的灌输者(teacher)向技能训练者(trainer)继而向思维启迪者(facilitator)转变,而这个转变的过程,也是提高自己的竞争优势的过程。行动学习的公式 AL=P+Q ,这里的P 指的就是 program knowledge(程序化的知识),换言之就是如何运用知识的技能、或者是具有的经验;而Q,则是提问。对于一个人而言,对已有的程序化知识进行提问反思,能够优化心智模式,摆脱惯性思维,消除盲区。对于一个企业而言,不断地发现问题、提出问题,才能更好地发展。而未来的培训师,要想具备竞争优势,能够提出洞见性的提问,引导学员的思维走向、启迪思维是必备的技能之一。

结合波特五力模型分析的结论,培训师转型的战略落地措施有以下几个方面:

首先是能力重构:从“培训交付”到“业务赋能”。培训师要从原本的培训服务提供者转型为引导师方向,掌握团队共识达成技术(如世界咖啡、开放空间),在培训中进行模拟,提高学员跨部门协作与问题解决能力。同时要从原本的知识灌输者转型为催化师方向,强化自身的组织经验萃取能力,通过复盘、案例开发等工具将隐性知识转化为可复用的方法论。例如在安全培训中,可以先用VR 模拟事故场景,再通过引导学员使用“ORID 焦点讨论法”分析操作失误,优化应急处置管理中的具体方案。这种方式不仅能帮助学员掌握结构化思维的方法,还能为企业解决问题,真正达到培训的目的。

其次是技术融合:将数字化工具与催化技术结合。利用AI 知识库、虚拟现实等工具提升培训交互性,开发“线上知识库+线下催化工作坊”混合模式。先对学员进行测试,结合测试结果推送定制化线上教学,在线上教学达标后进入线下催化课程。催化师既掌握催化技巧又兼具专业知识,线下引导学员现场实践,并通过引导性提问和指导对学员成果进行优化。

最后是角色升级:要从授课者转变到学习生态构建者。推动“导师制+项目制”混合培养模式,促进经验流动。要把培训和业务进行项目制融合,让培训师在技术革新项目中担任催化角色,帮助团队快速迭代最佳实践。比如在CCUS 技术攻关中,催化师可以介入,通过“敏捷迭代工作坊”进行引导,每周组织地质、工程、环保团队复盘技术难点,将最佳实践写入《CCUS 操作标准》。

在VUCA 时代,培训师的角色转型不仅是职业发展的必然选择,更是企业构建核心竞争力的战略命题。正如《营销管理》所指出的“有利可图的满足需求”,催化师的价值创造逻辑同样遵循这一本质通过激发组织智慧满足市场快速变化的需求,在促动交易(知识交换)的过程中实现个体与组织的双重进化。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)