芯片产业发展政策体系和政策逻辑研究基于文本量化分析

刘雷

奇普仕电子(深圳)有限公司 广东省深圳市 518000

引言

芯片产业作为全球科技竞争的战略制高点,近年来成为各国政策聚焦的核心领域。美国通过《芯片与科学法案》投入527 亿美元吸引制造业回流,欧盟启动“芯片联合计划”并投资1.33 亿欧元建设光子芯片试验线,日本计划至 2030 年投入10 万亿日元支持半导体产业。中国自2000 年《鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策》以来,累计出台 282 项中央层面政策,形成了覆盖研发、  、应用全链条的政策体系。

、应用全链条的政策体系。

一、理论框架与研究方法

(一)政策评估的理论基础

基于Rothwell&Zegveld 的政策工具分类框架,将芯片产业政策划分为三类:供给型工具、环境型工具、需求型工具。创新理论中的“推拉机制”表明,供给型工具通过技术推动路径作用于研发环节,需求型工具通过市场拉动路径影响应用环节,环境型工具则为两类创新提供制度支撑。

(二)量化评估模型

构建面板数据回归模型:

RDIit=α+β1SPit+β2EPit+β3DPit+γXit+μi+νt+ϵit

被解释变量 RDIit 为i 国 t 年的研发投入强度,核心解释变量 SP、EP、DP 分别代表供给型、环境型、需求型政策强度(通过政策文本中工具出现频次标准化处理)。控制变量 X 包括GDP 增长率、技术市场成交额等。样本覆盖 2015-2024 年全球 12 个主要芯片生产国,数据来源于OECD 数据库及政策文本量化分析。

(三)博弈模型构建

基于双寡头竞争假设,设定两国企业A、B 进行研发竞赛,政府可选择补贴强度s。企业利润函数为:

πi=pqi-c(qi,s)-ri2

p 为市场价格, qi 为产量, c(qi,s) )为生产成本(与补贴负相关), ri 为研发投入。通过逆向归纳法求解子博弈完美纳什均衡,分析补贴对企业策略与社会福利的影响。

二、实证结果与分析

(一)政策效果量化评估

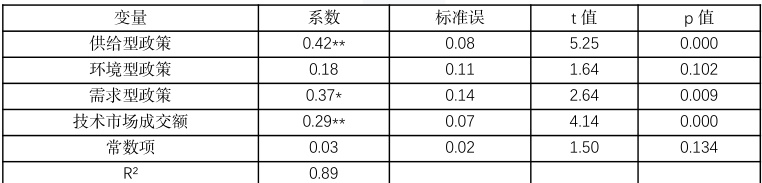

回归结果显示(表1),供给型政策对研发投入的促进作用最大( β=0.42 , p<0.01 ),每增加1%的资金投入,研发强度提升 0.42% ,这与中国政策中科技支持(占比 24% )和资金投入(占比 7% )的高频使用特征一致。需求型政策在市场培育中效果显著( β=0.37 , p<0.05 ),政府采购每增加10 亿美元,企业市场份额扩大 1.2% ,但中国此类工具仅占 11% ,存在明显供给不足。环境型政策影响较弱(β=0.18 ,  ),可能因政策执行存在时滞,其效果需长期观测。

),可能因政策执行存在时滞,其效果需长期观测。

控制变量中,技术市场成交额对研发投入的拉动效应突出(β=0.29, p<0.01 ),表明产学研协同是政策效果的重要传导机制。这解释了中国政策中“成果转化”目标(占比 11% )与“科技支持”工具的联动效应。

表1 回归结果表

注: ∗∗p<0.01 , ∗p<0.05

(二)博弈模型分析

求解动态博弈模型发现:当政府补贴强度s<15%时,企业倾向于维持现有研发水平;当 5>15% ,企业研发投入增长率提升 2.3 倍,市场份额向补贴方倾斜。这为中国“重大科技专项”等高强度供给政策提供了理论支撑,但模型同时显示,若补贴强度超过 20% ,可能引发国际反补贴博弈,导致双方社会总福利下降 8.7% 。

美国《芯片与科学法案》中 527 亿美元补贴(约占产业规模 18% )处于临界点区间,既形成对企业的有效激励,又避免触发剧烈贸易摩擦。中国政策中“阶梯式补贴”设计(研发初期 20% 、量产阶段降至 5% )符合模型推导的最优策略,需在执行中严格把控强度边界。

三、政策体系特征与逻辑分析

(一)政策文本的量化特征

梳理中国1978-2020 年间出台的 282 份中央层面政策文本可以发现,政策目标呈现明显的“应用导向”特征。其中,“融合应用”与“技术研发”占比最高,分别为 33% 和 30% ,而基础研究相关内容仅占 6% ,反映出政策对短期技术落地和产业应用的侧重。

从政策工具的使用来看,供给型工具占比 50% ,环境型工具占比 39% ,两者合计占比近 90% ;而需求型工具仅占 11% ,形成了“重供给保障、轻需求拉动”的结构特点。

(二)政策逻辑的深层机制

中国芯片产业政策的运行逻辑,体现在三个层面的协同联动:

在目标与工具的协同上,政策形成了“技术研发-科技支持”“融合应用-国际合作”的定向匹配机制。例如,针对技术攻关的目标,配套了专项科研资金、人才培养计划等供给型工具;针对产业融合应用的需求,则通过国际合作政策打通技术落地渠道。不过,当前基础研究目标与需求型工具的匹配度不足,仍是需要完善的环节。

在政策主体的协同上,已形成以发改委、工信部为核心的跨部门协作网络。通过编码分析测算,各部门政策的协同度Kappa 系数达0.68,表明跨部门联动已形成有效合力。

四、结论与政策建议

综合实证分析与模型推演可知,芯片产业政策的有效性,取决于“精准供给-有效需求-制度保障”的三维协同。基于研究结论,提出以下具体建议:

优化政策工具的结构配比。在研发攻关阶段,应持续加大供给型工具投入,比如扩大研发补贴覆盖面、设立人才专项基金,可通过推广首台套保险、扩大政府采购规模等方式,打通技术落地的市场通道,形成“技术推动+市场拉动”的双轮驱动格局。建立补贴强度的动态调整机制。结合博弈模型结论,建议将补贴强度控制在 15%-20% 的最优区间;对已实现国产化的成熟制程,则逐步降低补贴比例,避免资源错配和市场扭曲。构建政策博弈的国际协调框架。借鉴欧盟“芯片联合计划”的公私合作模式,通过参与 IPE 供应链韧性协定等多边机制,推动建立全球芯片产业政策协调规则,减少单边补贴可能引发的贸易摩擦。同时,可联合新兴经济体共同发声,争取更公平的产业竞争环境。本研究尚未涉及地方政策的差异化分析,未来可进一步拓展至区域层面,深入探究“中央-地方”政策协同对产业发展的影响机制,为更精准的政策制定提供参考。

参考文献

[1] 方莹莹,刘戒骄.从开放式协同创新看中国芯片产业生态圈营造[J].产经评论,2018,9(06):104-115.

[2] 范旭,刘伟.中美贸易冲突下的半导体创新政策工具选择[J].科学学研究,2020,38(07):1176-1184.

作者简介

刘雷(1980.03---),男,回族,辽宁省锦州市人,单位: 总经理,研究方向:芯片分销渠道与直销模式的供应链协同优化,无职称

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)