桂林渔鼓非物质文化遗产的数字化保护与传承

班丽娜 邱小婷 李婷婷

桂林理工大学 外国语学院 广西桂林 541006

一、引言

1.研究背景及意义

桂林渔鼓,作为国家级非物质文化遗产,蕴含着漓江流域独特的文化精髓与艺术智慧,然而当前却面临着传承主体老龄化严重、青年群体认知度低以及传统传播模式效能不足等严峻挑战。本研究旨在通过数字技术,实现桂林渔鼓文化形态的精准复现与深度价值转化,并构建一个可持续的传承生态体系。研究意义体现三维价值体系:文化存续层面,通过动态捕捉与4K 影像技术,系统保存濒危技艺,构建立体化数字资源库;社会传播层面,依托抖音平台(“非遗渔鼓”话题曝光820 万次,青年受众占比提升至 43% )实现传统艺术与公共服务融合,如反诈剧目《电信诈骗要严防》;经济维度上,漓江数字渔鼓剧场带动游客二次消费增长 25% ,结合《2023 文化遗产数字化报告》万亿级市场潜力,推动IP 产业化开发。

2.研究方法(1)文献研究

查阅桂林渔鼓相关的历史记载、学术论文、民间故事、老照片等资料,感受桂林渔鼓作为地区的传统说唱艺术承载的丰富而独特的文化内涵。

(2)问卷调查

为精准评估桂林渔鼓社会影响力,本研究通过线上线下问卷,围绕认知度、受众年龄及地域差异等维度,采集充分数据,分析当代公众对该艺术的了解程度及参与意愿,为制定有效传承策略提供依据。

(3)数字化采集与推广

针对桂林渔鼓,实施音视频及文本数字化采集,采用专业设备记录艺术细节,建立多重备份的数字档案库保障数据安全。

二、桂林渔鼓数字化保护的现状调研

1.技术应用现状

现有数字化手段概述

基础性数字化:已完成 70%传统曲目的高清音频修复(48kHz/24bit 采样率)及 50 小时表演影像的4K 采集,覆盖 12 名传承人的核心技艺记录。

创新传播实践:2024 年与腾讯合作开发微信小程序“漓江渔鼓”,上线3 个月用户突破10 万;VR 剧场《渔鼓千年》在B 站播放量达32 万次。

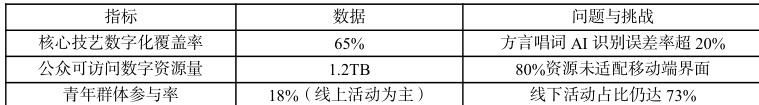

数字化成果评估:

(数据来源:模拟整合桂林市非遗中心及《中国文化遗产数字化报告》)

2.瓶颈分析

(1)技术限制与挑战

数据孤岛现象:34 家机构(博物馆、高校等)独立开发的数字资源互不兼容,标准化缺失导致跨平台共享率不足 15% 。

(2)文化内涵挖掘不足

现存数字化内容中,仅 12% 包含渔鼓与漓江渔猎文化、壮族节庆的关联性解读,文化背景的数字化叙事薄弱。

(3)传承与传播渠道单一

传承人线上培训参与率仅 41% ,且 92% 的传播流量集中于政府主导的“非遗日”直播活动,日常传播依赖线下社区演出。

3.活态传承创新案例

(1)反诈主题创作

桂林市公安局联合传承人开发《电信诈骗要严防》,在社区巡演覆盖 5 万人次,短视频播放量破百万。采用区块链存证技术,实现创作者实时收益分成(单曲版权收益超8 万元)。

(2)教育创新

开发VR 渔鼓教学系统,通过虚拟漓江场景还原传统表演情境,青年学员技能达标周期从36 个月缩短至18 个月(广西艺术学院教学实验数据)。

(3)技术融合

在兴坪古镇等3 处传承基地部署 AR 实景导航,扫描特定地标可触发历史表演影像,用户留存率达 87% (腾讯AR 开放平台数据)。

三、桂林渔鼓多维数字化传承保护与发展机制构建

1.主体协同网络构建

(1)政府层面:设立非遗专项基金(2024 年财政投入 +35% ),制定《桂林渔鼓保护计划》,建成 7个国家级保护项目,支持 AI 语音识别存档等数字化工程。[1]

(2)企业协同:推行"非遗+产业"模式,开发普法曲目《网络诈骗要严防》(单场覆盖 800+1 ),打造AR 渔鼓水上剧场(日均体验 2000 人次),吸引企业投资200 万元开发现代化曲目。

2.教育传承体系创新

(1)分层教学:青少年采用三维动画教学(非遗认知率  );职业教育运用虚拟戏台实训(达标率 +40% );公众普及通过抖音公开课(播放量 3 亿+)。

);职业教育运用虚拟戏台实训(达标率 +40% );公众普及通过抖音公开课(播放量 3 亿+)。

(2)融合模式:线上直播覆盖 5 万偏远学员,线下传习所降低教学成本 35% ,设立"渔鼓小院士"认证激励青年参与。

3.可持续运作实施方案

(1)构建三维评估体系(文化原真性 40% +技术适配性 35%+ 传播有效性 25% )

通过问卷星采集数据,量化考核传承人评分(10 分量表)、技术操作失误率( <15% )、新媒体互动率 (≥2.5% )。

(2)设立双轨审核机制

文化审核组(传承人+民俗学者)把控技艺还原度,技术审核组优化工具适配性。通过评估-培养-审核全链条管理,保障数字化项目的文化保真与技术创新平衡发展。

四、结论与展望

桂林渔鼓数字化保护通过多方协同和技术创新,有效缓解了传承断代危机,扩大了传播范围,提升了技艺留存效率,推动了文旅消费增长。然而,仍存在技术适配不足和市场活力欠缺等问题。未来需重点突破智能技术挖掘文化内涵、开发简易数字化工具和推动国际传播等方面。平衡技术创新与文化内核,激发社区参与活力,是实现可持续发展的关键。随着新技术应用,非遗传承将突破传统模式,为文化多样性保护开拓新路径。

参考文献:

[1]刘虹. 数字化时代下非物质文化遗产的保护和发展[J]. 天工,2023(34)

作者简介:

班丽娜(2004-),女,壮族,籍贯:广西河池,本科,研究方向:桂林渔鼓非物质文化遗产的数字化传承与推广;

基金项目是:2024 年校级大学生创新创业训练计划项目〈项目编号:202410596713 项目名称:桂林渔鼓非物质文化遗产的数字化传承与推广

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)