西医理论配合耳针选穴在儿童胃肠道疾病中的应用研究

李玉杰

泰安市妇幼保健院 271000

儿童胃肠道疾病作为儿科领域的常见多发性病症,涵盖了诸如功能性消化不良、功能性便秘等多种类型,对儿童的健康成长会带来明显影响。近年来随着我国经济的蓬勃发展,餐桌文化经历了重大变革,膳食结构也发生了显著变化,而儿童胃肠道疾病的发病率也呈现出逐年上升的趋势 [1]。在西医角度,儿童胃肠道疾病的发生主要与胃肠动力紊乱、消化酶分泌不足、肠道菌群失调、感染以及心理因素等密切相关,在治疗上除了应用抗生素控制感染外,还可以通过给予促胃肠动力药以及益生菌等帮助患儿调节胃肠蠕动以及肠道菌群,虽然具有一定效果,但是其也可能产生一些不良反应,具有一定复发风险 [2]。中医在儿童胃肠道疾病治疗中具有丰富经验,其认为耳部与全身脏腑经络密切相关,通过耳针疗法刺激相应的耳穴可以帮助患儿调节脏腑功能及身体机能,有助于改善胃肠道功能 [3]。随着中西医结合理念的发展,将西医理论与中医耳针选穴相结合无疑为胃肠道疾病的治疗开辟了一条新的途径。为此,本次研究将以我院收治的 80 例儿童胃肠道疾病患儿作为观察对象,以进一步分析西医理论配合耳针选穴在其疾病治疗中的应用价值,以期进一步推动中西医结合治疗儿童胃肠道疾病的发展,为儿科领域的护理实践优化提供一定指导。

1 资料与方法

1.1 一般资料

经过我院伦理委员会批准,以我院收治的 80 例儿童胃肠道疾病患儿作为观察对象,收治时间为2023 年 5 月至 2025 年 5 月,分组方式为随机表数字法,分为参照组(n=40)和实验组 (1=40 )。参照组患儿疾病包括功能性消化不良、功能性便秘,例数分别为 26 例和 14 例;男性、女性患儿分别22 例和 18 例 ;年龄 3\~14( 8.69±1.71 )岁;病程最短 1 周,最长 6 个月,均值( 3.35±1.23 )个月。实验组患儿疾病包括功能性消化不良、功能性便秘,例数分别为25 例和15 例;男性、女性患儿分别21 例和 19 例 ;年龄 3\~14( 8.54±1.67 )岁;病程最短 1 周,最长 7 个月,均值(3.44±1.29)个月。组间一般资料差异无统计学意义( P>0.05) 。纳入标准:①年龄3\~14 岁者;②经西医诊断符合胃肠道疾病相关诊断标准[4] 且非器质性疾病引发的胃肠道疾病者; ③ 监护人签署知情同意书者;④依据中医理论,可伴有脾胃虚弱、胃肠湿热等相关证候表现者; ⑤ 耳部皮肤无破损、感染等禁忌证者。排除标准:①耳穴贴敷材料过敏者;②参与研究前2 周内接受过其他针对胃肠道疾病的系统治疗者;③合并严重器质性病变者; ④ 监护人无法保证患儿按时就诊、接受治疗和完成相关检查者; ⑤ 凝血功能障碍者。

1.2 方法

参照组常规治疗,主要根据患儿具体胃肠道疾病给予针对性的治疗药物,例如功能性消化不良可以给予促胃肠动力药、消化酶制剂以及益生菌等,而对于功能性便秘的患儿,则给予缓泻剂、益生菌以及开塞露等药物,治疗期间加强患儿的饮食调整,引导家属督促患儿改变生活方式,指导其进行排便习惯练习,并做好患儿及其家属的胃肠道疾病知识宣教工作以及心理疏导工作等。

实验组在参照组基础上基于西医理论配合耳针选穴进行治疗,医务人员需要基于西医神经 - 内分泌 - 免疫调节理论应用耳针选穴疗法,选取“胃”、“小肠”、“交感”、“神门”等耳穴,以帮助患儿调节胃肠蠕动及自主神经功能。在耳针选穴疗法操作前,需要先对相关医护人员进行统一培训,培训内容包括耳穴定位标准化操作、量表使用规范、数据录入要求,培训后通过考核方可参与研究及临床实践。在治疗前,医务人员需要对患儿进行全面评估,包括患儿过敏史、耳部皮肤状态及胃肠道症状等,同时通过游戏互动方式向患儿及家长讲解治疗流程,以帮助其缓解心理恐惧,提高其治疗接受度和配合度。之后操作过程中严格执行无菌操作,使用医用低敏胶布固定王不留行籽耳穴贴,并根据患儿年龄调整刺激强度,例如 3\~6 岁患儿可以轻揉按压,而 6 岁以上的患儿则可以适度增加按压频率,每次留贴 3\~5 天,双耳交替。治疗后及时建立微信随访群,以方便医务人员每日定时提醒家属观察患儿耳部皮肤,记录患儿胃肠道症状变化,如腹痛频率、排便情况等,同时根据治疗情况指导其合理调整饮食并配合腹部按摩治疗。

1.3 观察指标

观察两组治疗前后消化不良症状及便秘程度变化,以阿雷格里港消化不良症状问卷(PADYQ)[5]和便秘症状评估量表(CAS)[6] 进行评价,PADYQ 总分 44 分,评分越高消化不良症状越严重,CAS总分 21 分,评分越高便秘程度越严重,分别在治疗前、治疗 2 周后以及质量 1 个月后各评价一次。同时记录两组治疗安全性及治疗接受度,治疗安全性包括统计皮肤过敏、破损、感染等不良反应发生情况,治疗接受度通过设计结构化电子问卷,由家长每日在线填写患儿对治疗的接受度,包括完全接受、勉强接受和不接受,总接受率 + 完全接受率 + 勉强接受率。

1.4 统计学方法

由统计学软件 SPSS28.0 分析研究数据,计量资料表示方法为 (  ),行 t 检验,计数资料表示方式为 [n(%)] ,行 χ 2 检验, P<0.05 为差异有统计学意义。

),行 t 检验,计数资料表示方式为 [n(%)] ,行 χ 2 检验, P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

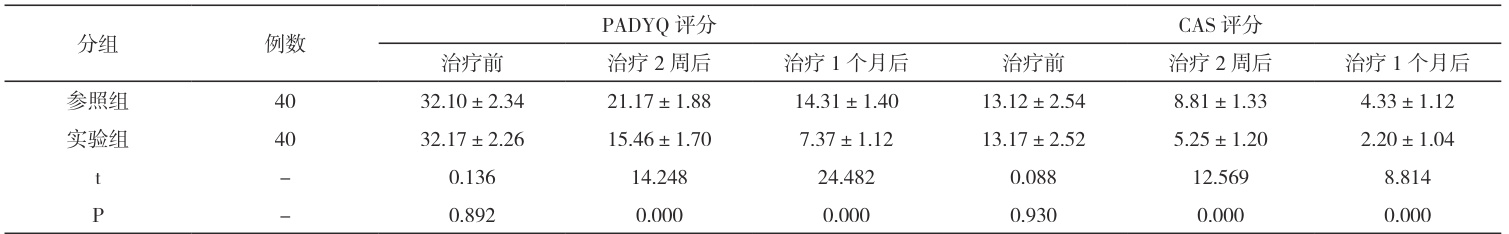

2.1 组间消化不良症状及便秘程度对比

如表 1 所示,治疗前两组消化不良症状及便秘程度差异无统计学意义( P>0.05 ),治疗 2 周及1 个月后其依次对应的PADYQ 评分及CAS 评分显示实验组均低于参照组( P<0.05)

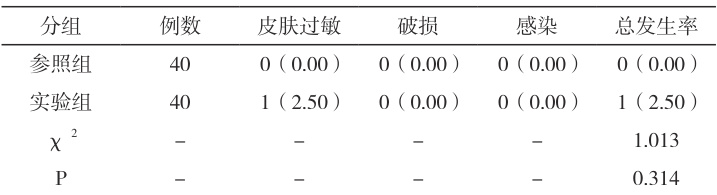

2.2 组间不良反应对比如表2 所示,实验组安全性指标显示其不良反应总发生率低于参照组( P<0.05 )。表2 组间不良反应对比 [n(%)]

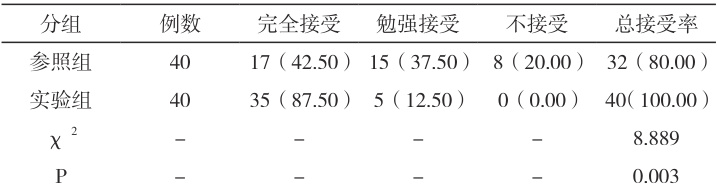

2.3 组间治疗接受度对比

表1 组间消化不良症状及便秘程度对比(  , 分 )

, 分 )

如表3 所示,实验组治疗接受度指标显示其总接受率高于参照组( P<0.05 )。表3 组间治疗接受度对比 [n(%)]

3 讨论

儿童胃肠道疾病会对儿童的生长发育和健康造成严重不良影响,其可以分为感染性疾病、功能性疾病以及器质性疾病等,其中功能性消化不良以及功能性便秘作为常见的两种功能性疾病,在儿童群体中具有较高发病率。在儿童胃肠道疾病中,西医治疗主要依赖于药物治疗,可以帮助患者改善临床症状,但是长期应用西药也可能会给患儿带来一系列副作用,如药物不良反应、耐药性增加以及对肝肾功能造成潜在损害等,同时西药对于一些慢性、反复发作的胃肠道疾病,也难以从根本上调节机体的生理功能,不利于实现长期稳定的疗效[7]。

中医耳针疗法是常见的一种中医外治技术,在中医学领域,其可以将耳朵视作人体的微缩地图,而人体的各个脏腑器官在耳部都有对应的反射区,通过在耳廓上特定的穴位进行刺激可以帮助个体调整脏腑功能、疏通经络、调和气血、平衡阴阳,从而达到治疗疾病的目的[8]。相较于西医治疗,耳针疗法具有操作简便、疗效显著、无副作用等诸多优点,尤其适用于儿童这一特殊群体,可以帮助其避免长期服药带来的潜在风险。本次研究通过分析西医理论配合耳针选穴在儿童胃肠道疾病中的应用价值,结果显示治疗前两组消化不良症状及便秘程度差异无统计学意义( P>0.05 ),治疗 2 周及 1 个月后其依次对应的 PADYQ 评分及 CAS 评分显示实验组均低于参照组( P<0.05 ),同时实验组安全性指标显示其不良反应总发生率低于参照组( P<0.05 ),治疗接受度指标显示其总接受率高于参照组( P<0.05 )。提示基于西医理论配合耳针选穴进行治疗可以为胃肠道疾病患儿带来更加良好的治疗效果,更有利于帮助其减轻消化不良症状及便秘程度,治疗安全性及接受度高。这可能是由于一方面西医在诊断和治疗儿童胃肠道疾病方面拥有一套较为系统和完善的理论体系与方法,其可以通过先进的检查技术准确地明确患儿的病因和病情,而耳针选穴则可以从整体上调节儿童的身体机能,改善胃肠道功能,这种中西医结合的治疗模式可以充分发挥西医和中医两种不同医学体系的优势,再提高治疗效果的同时,也可以进一步减少药物的使用量,进而降低相关不良反应的发生风险,提高治疗安全性。既往也有相关研究 [9] 指出,在西医学领域,其治疗需要注意调节胃肠蠕动及自主神经功能,而耳针选穴可以根据西医解剖学与神经反射理论,选取“胃”、“小肠”、“交感”、“神门”等耳穴,通过耳针刺激可以激活迷走神经,而迷走神经作为连接大脑和消化系统的主要神经通路,其对胃酸分泌、胃肠道蠕动等消化过程具有重要的调节作用。同时现代研究 [10] 还发现,耳针还可以调节内分泌系统的功能,可以帮助患儿胃肠激素的分泌恢复到正常水平,进而减轻胃肠道炎症反应,增强胃黏膜的防御能力,改善临床症状,提高患儿治疗接受度。

综上所述,在儿童胃肠道疾病的治疗中,基于西医理论配合耳针选穴进行治疗更有利于改善患儿消化不良症状,可以进一步减轻便秘程度,具有较高的治疗安全性和治疗接受度。

参考文献

[1] 姜云武 , 管遵惠 , 管钟洁 , 等 . 管氏耳针理论体系的构建与创新 [J]. 中华中医药杂志 ,2022,37(2):887-889.

[2] 刘继洪 , 许艺燕 , 徐光镇 , 陈珏璇 . 耳穴医疗是中西医结合的一座“桥梁”[J]. 中国中西医结合杂志 ,2019,39(6):750-752.

[3] 刘莹莹 , 张靖 , 潘兰霞 . 基于 CiteSpace 耳穴治疗失眠研究现状及热点的可视化分析 [J]. 中国医药导报 , 2024, 21(26):16-24.

[4] 胡亚美 . 诸福棠实用儿科学 [J]. 人民卫生出版社 , 2002.

[5] 朱光建 . 甘爱萍基于胃肠镜检查结果的消化系统疾病中医辨证治疗 [J]. 江苏中医药 ,2020,52(1):21-24.

[6] 赵菁 , 许波 , 赵俊 , 等 . 陆为民从“心与小肠相表里”论治炎症性肠病 [J]. 中国中西医结合消化杂志 ,2021,29(6):440-444.

[7] 任娜 , 韩秀珍 , 刘溦溦 , 等 . 乌梅丸及其单味药有效成分在消化系统疾病中的研究进展 [J]. 中华中医药学刊 ,2025,43(1):128-133.

[8] 张轩 , 隋楠 . 中医药调控短链脂肪酸治疗功能性便秘研究进展 [J]. 湖南中医药大学学报 , 2025,45(1):169-175.

[9] 何志辉 , 陈雅璐 , 陈俊杰 , 等 . 基于肠道黏膜屏障探讨中医药防治腹泻型肠易激综合征机制 [J].辽宁中医药大学学报 , 2024, 26(12):113-116.

[10] 毛心勇 , 郭宇 , 国嵩 , 等 . 中医“促动力药物”在功能性胃肠病中的应用 [J]. 世界中西医结合杂志 ,2020,15(1):193-196.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)