数形结合思想在初中数学教学中的应用探析

周淑玲

长春高新第一实验学校 吉林长春 130000

引言

数形结合思想的本质是通过图形直观辅助抽象数学理论及内涵的理解,或通过代数运算深化几何规律的探究。初中阶段,学生的思维形式正从形象思维向抽象思维过渡,数形结合思想的应用不仅能降低学习难度,更能帮助学生建立完整的数学认知体系。本文探讨数形结合思想在课堂教学中的实践路径,以构建高效数学课堂。

一、根据教学内容应用数形结合

数形结合思想主要包含两大方向,教学中需要根据具体的教学内容及教学需求等来明确应用方向。其一是“以形助数”,借助几何图形解释代数问题。比如《有理数》教学中,教师引入数轴这一图形,将抽象的正负数转化为具体的点位,正是“以形助数”的典型应用。这种教学方式,不仅以直观图形降低了抽象符号的理解难度,而且代数与几何的知识联结,还培养了学生数学思维。再如《一次函数》教学中,教师让学生绘制 y=2x+1 、 y=-0.5x+3 的图像,观察k 值符号与直线倾斜方向的关系,再利用几何画板同步调整k 值,观察直线斜率变化,通过图形动态变化使学生直观感知参数意义,避免单纯代入计算的枯燥性。其二是“以数解形”,通过代数运算揭示几何规律。比如《勾股定理》教学中,教师为学生呈现边长为3cm 、 4cm 、 5cm 的三角形,测量验证直角三角形特征;然后,计算32+42=52 ,引出猜想“两直角边平方和等于斜边平方”;接下来,推广至一般情况:设直角三角形两直角边为 a、b,斜边为 c,通过拼接法证明 a2+b2=c2 。这个过程中,通过代数运算,为几何猜想提供了逻辑支撑,体现“以数解形”的严谨性。

二、丰富数形结合的表现形式

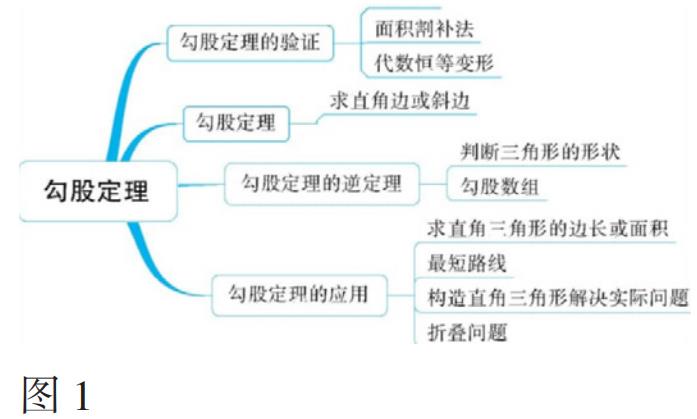

数形结合思想的核心在于通过直观与抽象的相互转化,帮助学生理解数学本质。然而,传统教学中数形结合的形式往往局限于教材插图或板书绘图,难以满足学生多样化的认知需求。对此,教师需丰富数形结合的表现形式。比如利用多媒体技术,将静态图形动态化、微观过程可视化,尤其适合呈现函数变化、几何运动等抽象内容,通过直观的视觉刺激,帮助学生观察规律,避免机械记忆结论。再如结合生活情境,从实际问题中构建数形关联。比如《生活中的轴对称》教学中,教师让学生们结合自身的生活经验,找一找生活中的轴对称现象,如剪纸、脸谱、蜻蜓等等,这些生活中生动的“形态”不仅能激发学生兴趣,还能帮助学生观察、理解轴对称这一概念的内涵。另外,还有思维导图的应用,这也是数形结合思想的一种重要形式,主要通过图形化呈现知识点间的逻辑关系,帮助学生梳理知识脉络,巩固记忆。比如《勾股定理》教学中,教师可引导学生构建括号图(如图1),总结对这一知识点的探索思路以及主要应用,也可以使用树杈图、鱼骨图等形式。思维导图能够将零散知识点整合为网络结构,强化学生的知识记忆与理解,使其在解题时能快速、灵活的迁移知识。可见,丰富数形结合的表现形式,灵活选择工具与策略,能够让数形结合从“被动呈现”转向“主动建构”,从而实现“以形启思、以数验形”的教学目标。

三、把握好数形结合应用原则

数形结合思想在教学实践中有一些常见误区,比如,过度依赖图形导致思维惰性,部分学生仅通过观察图形便直接“猜答案”,忽略了严格的逻辑推导,不利于学生的思维发展。要知道,应用数形结合的主要目的并非仅仅快速解决数学问题,还要形成正确的思维逻辑。对此,教师在应用数形结合教学时,要强化验证环节,可以要求学生先列式再画图,或者要求学生列出完整的解题步骤,而不是直接写出答案。再如,技术工具滥用而削弱思维训练,部分教师盲目使用几何画板进行动态演示,学生被动观看而缺乏自主探究。对此,教师一方面要把握好适度性原则,避免形式喧宾夺主,在使用多媒体动画时要配合教师讲解,防止学生只关注画面而忽视数学本质。同时,还要把握好阶梯性原则,采用“分步引导”策略,从实物操作(如观察立方体)逐步过渡到抽象绘图(如三视图),这样比较符合学生的认知发展规律。另外,教师还要把握好互动性原则,鼓励学生动手操作模型、修改思维导图、创新数形表现形式等,通过亲自体验来强化学生对数学的理解,提高教学效果。

结束语

初中数学涵盖了代数、几何等多类内容,数形结合思想在其教学中具有普适性与渗透性,几何题用代数算,代数题用图形想,让抽象变具体,复杂变简单,学生既能动手算,又能看图懂,从而强化学生对数学知识的理解与运用。教师要根据教学内容合理应用数形结合思想,并丰富数形结合表现形式,把握好数形结合的应用原则,以推动数学教学高效开展。

参考文献:

[1] 陈灵芝. 初中数学数形结合教学策略探讨[J]. 中国教育学刊,2023(S1):66- 67,70.

[2] 文艺蓉 . 数形结合在初中数学解题中的应用 [J]. 炫动漫 ,2024(2):0165- 0167.

[3] 沈丹丹 . 初中数学教学中数形结合思想的渗透路径 [J]. 启迪与智慧 : 下 , 2023(1):21- 23.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)