从景观观察到地理本质探究的思维跃迁

钟平 杨丽桑 蔺少琼

1 厦门大学附属实验中学 2 宁夏彭阳县第一中学

引言:地理教学进阶的内涵与价值

在核心素养导向的地理教学改革背景下,高中地理教学正从知识本位向思维本位转型。"地表形态的塑造" 作为自然地理的核心内容,其教学进阶过程深刻体现了地理学科 "从现象到本质、从特殊到一般" 的认知规律。当前教学实践中,存在新课教学与复习教学衔接不畅、知识建构与思维培养割裂等问题,亟需构建科学的教学进阶体系。

从认知发展理论看,学生对地表形态的认知需经历 "感知表象 — 规律归纳 — 本质探究" 的进阶过程。新课教学侧重地理事实的认知,一轮复习强调知识关联的建构,二轮复习则追求地理原理的深度应用。这种进阶不仅是知识的累加,更是地理思维方式的升级,尤其在二轮复习中,需引导学生超越具体地貌现象,从地壳物质循环与内外力作用机制的高度理解地表形态的塑造过程。

一、新课教学:景观观察与基础概念的双重建构

(一)地理景观的具象化观察训练

新课教学以 "感知地貌形态 — 描述景观特征 — 建立概念表象" 为认知主线。在风沙地貌教学中,通过多尺度景观图像(如风蚀蘑菇、雅丹地貌全景与特写)引导学生进行多角度观察,规范描述术语体系:形态特征:风蚀柱的 "柱状直立"、风蚀蘑菇的 "上大下小蘑菇状"、雅丹地貌的 "垄槽相间排列";空间特征:雅丹地貌 "沿盛行风向延伸"、沙丘 "缓坡迎风、陡坡背风" 的形态规律。

这种观察训练需结合实地考察或虚拟仿真技术,如利用 Google Earth 观察丹娘沙丘与雅鲁藏布江谷地的空间关系,建立 "河谷地形 — 风力搬运 — 沙丘堆积" 的直观认知。

(二)基础概念的结构化建构

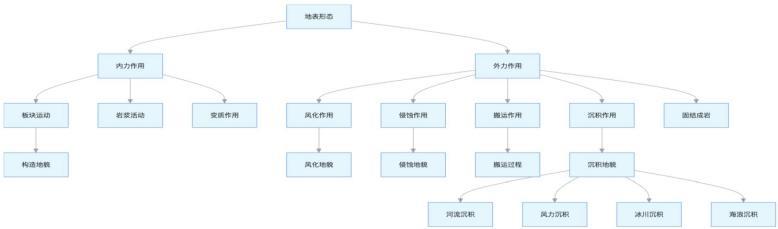

通过 "现象 — 概念 — 原理" 的认知路径,构建内外力作用的基础概念体系:

内力作用:以板块运动为核心,通过岱崮地貌案例(岩层水平挤压抬升 + 外力侵蚀),理解褶皱、断层等构造地貌的形成机制;

外力作用:建立 "动力 — 物质 — 过程 — 结果" 的分析框架,如风沙地貌形成需满足 "风力动力 + 沙源物质 + 植被覆盖条件"。

特别关注特殊地理现象的辩证认知,如鄱阳湖沙垄的形成需突破 "湿润地区无风沙地貌" 的思维定式,从 "枯水期湖滩裸露 — 冬季风搬运 — 植被拦截沉积" 的特殊条件分析,培养学生 "普遍规律与特殊案例" 的辩证思维。

(三)观察能力培养的评价维度

构建三维评价体系确保观察能力培养效果

准确性:能否用专业术语描述地貌特征(如 "冰川 U 形谷" 与 "河流 V 形谷" 的区别);

完整性:能否从形态、物质、环境多维度观察(如沙丘需关注坡度、高度、沙粒粒径);

关联性:能否建立景观特征与成因的初步关联(如风蚀蘑菇与差异侵蚀的联系)。

二、一轮复习:地理规律归纳与知识网络的系统建构(一)地貌形成规律的归纳建模

一轮复习需从多样的地貌现象中提炼普遍规律,建立 "要素 — 机制 — 模型" 的认知框架。以风沙地貌为例,通过新月形沙丘、丹娘沙丘等案例比较,归纳出风沙地貌发育的共性条件:

动力条件:≥起沙风速的持续风力(如干旱区盛行风、河谷狭管效应)

物质条件:裸露松散的沙源(沙漠、河漫滩、环境条件:植被覆盖率低、地表干燥度高

这种规律归纳需结合数据支撑,如用风速玫瑰图分析风向与雅丹垄槽走向的一致性,用植被覆盖率与沙丘移动速度的相关性图表强化认知。

(二)知识网络的大单元建构

以 "地表形态塑造" 为核心,构建跨章节的知识关联网络:

三、二轮复习:本质规律探究与思维能力的高阶跃迁

(一)以物质循环为核心的本质认知

二轮复习需超越具体地貌类型,从地壳物质循环的高度理解地表形态塑造的本质:岩石转化视角:任何地貌都是岩石或岩层受内外力作用的结果,如大理岩(变质岩)经风化侵蚀形成残丘;

能量转化视角:内力作用(地球内部热能)形成地表基本格局,外力作用(太阳辐射能)进行 "雕塑",两者的动态平衡决定地貌形态。

以岱崮地貌为例,其形成过程可拆解为:

1. 沉积岩形成(外力沉积) 2 岩层挤压抬升(内力作用) 3. . 顶部平坦面形成(差异侵蚀) 4 四周陡崖发育(重力崩塌),体现了物质循环与能量转化的综合作用。

(二)答题框架的建构与迁移应用

构建 "原理 — 条件 — 过程 — 证据" 的四维答题模型,以恒河三角洲萎缩预测为例:

1.原理支撑:三角洲是河流沉积与海水侵蚀的平衡产物

2. 条件分析:

自然条件:气候变暖→海平面上升 → 海水侵蚀增强;西南季风减弱 → 河流输沙量减少

人为条件:水库建设→拦沙蓄水 → 入海泥沙减少

3.过程推导:输沙量↓+侵蚀量↑→沉积速率<侵蚀速率→三角洲萎缩

4. 证据关联:引用恒河输沙量数据(1.1 万年前 25 亿吨→当今 10 亿吨)、海平面上升数据(120 米)

这种框架需通过高考真题强化迁移,如分析金沙江沙金形成时,需将 "岩石风化 —流水搬运 — 流速降低沉积" 的过程与具体河段特征(比降大、流速快)结合。

四、教学实践案例:风沙地貌的三阶教学进

(一)新课阶段:丹娘沙丘的观察与描述

教学目标:能准确描述丹娘沙丘的形态特征,分析其与雅鲁藏布江谷地的空间关系;活动设计:对比丹娘沙丘与塔克拉玛干沙丘的照片,填写《地貌观察记录表》,重点标注 "沙丘高度、坡度、与河流距离" 等要素。

(二)一轮复习:风沙地貌发育条件的归纳

教学目标:建立风沙地貌发育的一般分析框架,能解释不同地区风沙地貌的差异;案例对比:分析塔克拉玛干沙漠(干旱区)、科尔沁沙地(农牧交错带)、丹娘沙丘(河谷区)的成因差异,提炼 "动力 — 物质 — 环境" 的共性要素。

(三)二轮复习:风沙地貌与物质循环的综合应用

教学目标:从岩石圈物质循环角度,分析风沙地貌形成的物质来源与地质过程;问题探究:"某地区砂岩地层广泛出露,推测其可能发育的风沙地貌类型及形成过程",要求学生写出 "砂岩风化→风力搬运→沉积成丘" 的物质转化链条。

五、结论与启示

高中地理 "地表形态的塑造" 教学进阶,本质是学生地理思维从 "现象认知" 到 "规律归纳" 再到 "本质探究" 的螺旋上升过程。新课教学需夯实观察与概念基础,一轮复习侧重规律归纳与网络建构,二轮复习则以物质循环为核心实现思维跃迁。这种进阶体系不仅适用于地貌教学,也为其他自然地理内容的复习提供了可迁移的范式。

教学实践中需注意:新课阶段要避免 "重概念轻观察",强化景观认知的直观性;一轮复习需防止 "罗列现象缺归纳",突出规律提炼的思维性;二轮复习应杜绝 "就题解题少升华",强调原理应用的深刻性。未来研究可进一步探索信息技术(如 VR 地貌仿真)在教学进阶中的应用,以及核心素养评价与教学进阶的匹配机制。

参考文献

[1] 王民。地理核心素养培养与教学实践 [M]. 高等教育出版社,2016.

[2] 夏子豪。高考地理二轮复习的思维进阶策略 [J]. 地理教学,2022 (

[3] 李家清。中学地理课程与教学论 [M]. 北京大学出版社,2019.

[4] 周光明。基于物质循环的地表形态塑造教学模型构建 [J]. 地理教育,2021(11):23-26.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)