个体化心理护理在老年脑梗死患者中的应用效果观察

张嘉悦

江南大学附属医院 江苏省无锡市 214000

引言:脑梗死,又称缺血型脑卒中,是神经内科临床当中较为常见的一种疾病类型,多发于 40 岁以上中老年群体当中,患者往往表现为突发的肢体无力、说话困难、头晕目眩等症状,按照病因进行划分,主要可将脑梗死分为大脑动脉粥样硬化型、心源性栓塞型、小动脉闭塞性、特定明确病因型以及不明确病因型等几种不同类别,患者前期意识往往较为清醒,随着病程逐步发展,可能会产生意识模糊、瘫痪、昏迷、中枢高热、脑疝甚至脑功能丧失等现象,部分患者对于脑梗死临床诊疗方法、病症特点以及影响要素的了解往往不够充分,在治疗恢复过程中可能出现一系列负面情绪与不良的心理状态,。为有效改善患者的心态与情绪状态,使其能够积极配合医护人员制订的诊疗护理方案,强化患者依从性与生活质量,现结合具体实例针对个性化心理护理的具体应用路径进行分析与研究。

1. 资料与方法

1.1 一般性资料

基于 2024 年 3 月至 2025 年 3 月本院收治老年脑梗死患者共 68 例作为研究对象,结合随机原则将其分别划分为观察组与对照组各 34 例,观察组患者当中,男性 20 例,女性 14 例,平均年龄为( 75.36±4.14 )岁,对照组患者当中,男性 19 例,女性 15 例,平均年龄为( 74.68±5.61 )岁,所选对象患者均无其他禁忌症,两组患者一般性资料无显著差距,可进行后续对比研究。

1.2 方法

为针对性明确个性化心理护理在改善患者心理状态与情绪层面的应用效果,采用常规护理模式对对照组 34 名患者进行护理,定期定时对患者进行体位管理与呼吸道护理,调整患者饮食结构,遵循低盐低脂低糖原则,同时鼓励患者参与肢体功能恢复以及语言认知恢复训练当中。

在此基础上,采用个性化心理护理模式对观察组 34 名患者进行护理。医护人员加强与患者及其家属之间的沟通,使患者能够具备充分的心理陪伴,结合患者的身体状况以及体征变化情况,了解患者的心理状态,消解患者恢复过程当中所产生的消极情绪与负面心态。与此同时,为最大限度强化患者护理依从度,提升患者对护理工作的配合水平,护理人员还应及时按照医嘱,针对脑梗死的临床症状、诊疗方法、预后状态等要素及时向患者与家属进行宣教,有效深化患者与家属对于脑梗死的了解。此外,在患者恢复期,医护人员还应当为患者提供相应的恢复成功案例,帮助患者树立积极的治疗信心,改善患者的治疗状态。

1.3 观察指标

分别结合两组患者护理依从性、并发症发病率、护理满意度与心理健康指标的表现状况进行比对分析。

1.4 统计学方法

使用 SPSS 25.0 软件处理数据, P<0.05 时认为数据差异显著。

2. 结果

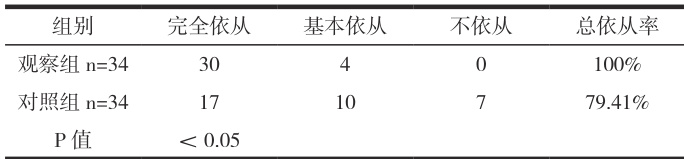

2.1 患者护理依从性对比结果

结合观察组与对照组患者反馈表现情况来看,采用个性化心理护理模式的观察组患者在依从性层面显著优于对照组患者,其中 P<0.05 ,具体数据见表1 所示。

表 1 两组患者护理依从性对比结果

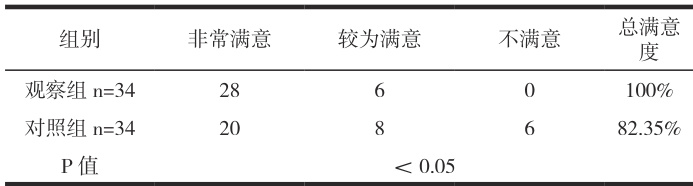

2.2 患者护理满意度对比结果

采用个性化心理护理模式的观察组患者在满意度层面显著优于对照组患者,其中 P<0.05 ,具体数据见表 2 所示。

表 2 两组患者护理满意度对比结果

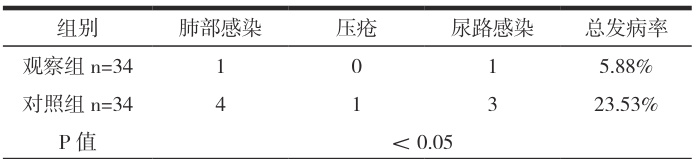

2.3 患者并发症发病率对比结果

采用个性化心理护理模式的观察组患者在并发症发病率层面显著低于对照组患者,其中 P<0.05 ,具体数据见表 3 所示。

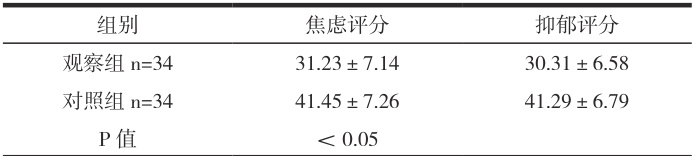

2.4 患者心理状态指标对比结果

采用个性化心理护理模式的观察组患者在焦虑抑郁评分层面显著优于对照组患者,其中 P<0.05 ,具体数据见表 4 所示。

表 3 两组患者焦虑抑郁评分对比结果

3. 讨论

作为一种神经内科临床当中较为常见的脑血管疾病,脑梗死具有恢复难度大、预后效果差、病程周期短、发病进程快等特点,这导致患病的老年患者往往需要面临严峻的心理压力,严重影响了临床护理与诊疗工作的开展。借助个性化心理护理模式,能够引导患者正确看待脑梗死这一疾病,并建立起充分的恢复锻炼信心,改善患者的护理依从度与预后状态,具有较为突出的推广与应用价值。

综上所述,在临床实践当中,对老年脑梗死患者采用个性化心理护理模式,有助于改善患者情绪,值得积极推广。

参考文献:

[1] 曲梦竹 , 张慧 . 综合性康复训练联合认知行为治疗对脑梗死偏瘫患者预后的影响 [J]. 心理月刊 ,2024,19(24):190-192.

[2] 王娜 , 陈姣红 , 侯莹 . 情志护理对脑梗死患者情绪及神经功能的影响[J]. 中西医结合护理 ( 中英文 ),2024,10(12):181-183.

作者简介:张嘉悦(1999.09—),女,汉族,江苏无锡人,本科,护师,研究方向:老年护理

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)