深埋地下污水调节池施工技术及应用

袁致文

中国水利水电第十二工程局有限公司 浙江杭州 310030

引言

随着城市化进程的加速和对水环境质量要求的不断提高,污水调节池作为污水处理系统中的重要组成部分,其建设需求日益增长。深埋地下污水调节池因具有节省地面空间、减少对周边环境影响等优势,在城市污水处理项目中得到广泛应用。然而,深埋地下污水调节池施工面临着诸多挑战,如复杂的地质条件、较高的基坑支护要求、严格的防水抗渗标准等,这对施工技术提出了极高的要求。茅洲河流域(东坑水)水环境综合整治工程中的东坑水调节池项目,在施工过程中积极探索和应用先进施工技术,有效解决了深埋地下污水调节池施工中的难题,为同类工程提供了宝贵经验。

1. 工程概况

1.1 项目背景

茅洲河是珠江三角洲地区重要的河流之一,其水质状况对区域生态环境和居民生活有着重要影响。东坑水作为茅洲河上游段右岸的一级支流,位于光明新区中部。其源头在碧眼水库发源地梅坳,河道由东北向西南,起于碧眼水库溢洪道,部分为暗涵,部分为明渠,最终在东长路处汇入茅洲河干流。由于区域发展和污水排放等因素,东坑水水质受到一定程度污染,对茅洲河整体水质产生不利影响。为改善茅洲河流域水环境质量,实施了茅洲河流域(东坑水)水环境综合整治工程,其中东坑水调节池是该工程的关键项目之一。

1.2 调节池基本信息

东坑水调节池工程建设场地位于东坑水河口,华星光电人工湿地东侧。调节池占地面积达 4.16 F m²,调蓄规模为 13.5 万 m³,采用全地下式结构。调节池结构主要由底板、底板下设抗浮灌注桩、四周侧墙、池内框架柱及顶部梁、板组成。调节池结构型式为 283.6m× 111.6m 的长方形钢筋混凝土箱体结构,采用底板、侧墙、立柱及顶板的框架结构,其上设置公园和运动场,无建筑荷载,地下为净深 6.7⋅10.7m 的空腔结构。基础型式为 1m 厚钢筋砼底板,调节池四周 1.8m 厚、4.8m 宽齿脚。基坑总面积约 3.2Fm2 ,外围周长 790m。本工程基坑深度四侧均有不同,东侧开挖深度 12.4 - 12.9m,南侧开挖深度 13.9m ,西侧开挖深度 14.4-15.4m ,北侧开挖深度 11.9m。

2. 施工技术难点分析

2.1 基坑支护难度大

2.1.1 地质条件复杂

该区域地质条件复杂,地下水位较高,且存在砂质土、粉质土等多种土层。在基坑开挖过程中,容易出现土体坍塌、涌水等问题,对基坑支护结构的稳定性提出了严峻挑战。例如,在进行基坑开挖时,局部砂质土层因地下水渗透作用,出现了小规模的流砂现象,若不及时处理,可能导致基坑边坡失稳。

2.1.2 基坑深度差异大

调节池基坑四侧深度不同,东侧开挖深度 12.4AA-12.9m ,南侧开挖深度 13.9m,西侧开挖深度 14.4 - 15.4m,北侧开挖深度 11.9m。这种深度差异使得基坑支护方案不能采用单一模式,需要根据不同深度和地质条件进行针对性设计和施工,增加了施工难度和复杂性。

2.2 结构施工要求高

2.2.1 防水抗渗要求严格

作为污水调节池,结构的防水抗渗性能至关重要。若出现渗漏问题,不仅会导致污水泄漏,污染周边环境,还可能影响调节池的正常使用和结构安全。因此,在结构施工过程中,对混凝土的配合比设计、施工工艺以及施工缝、变形缝的处理等方面都提出了严格要求[1]。

2.2.2 大体积混凝土施工控制难度大

调节池的底板、侧墙等部位属于大体积混凝土结构。在大体积混凝土施工过程中,由于水泥水化热产生的温度应力,容易导致混凝土出现裂缝,影响结构的耐久性和防水性能。如何有效控制大体积混凝土的温度裂缝,是结构施工中的一大难题。

3. 基坑支护施工技术

3.1 灌注桩 + 锚索支护技术

3.1.1 灌注桩施工

在东坑水调节池基坑支护施工中,灌注桩施工环节选用了 Φ 1200@1600 规格的灌注桩。施工前期,通过精确的测量放线确定了桩位。在成孔阶段,运用旋挖钻机进行作业,期间严格把控泥浆的比重在 1.15 - 1.20 之间、黏度维持在 18 - 22s,以此保障孔壁的稳定性。当孔深达到设计的 15 - 18m 要求后,开展清孔作业,确保孔底沉渣厚度小于 50mm,符合规范标准。随后下放钢筋笼,钢筋笼于加工场提前制作,采用焊接连接方式,保证了钢筋笼的整体性和垂直度。最后进行混凝土浇筑,运用导管法进行水下混凝土浇筑,经检测,混凝土的坍落度控制在 180 - 220mm,确保了混凝土浇筑质量。在整个东坑水调节池基坑支护施工中,共完成灌注桩 350根,经低应变法检测桩身完整性,Ⅰ 类桩占比达 92% ,Ⅱ 类桩占比 8% ,且通过静载试验检测,单桩竖向抗压承载力特征值达到设计要求的 3500kN,充分满足设计要求。

3.1.2 锚索施工

锚索共设置三道,第一道锚索采用 3sΦ 15.2 钢绞线,第二、三道锚索采用 4sΦ 15.2 钢绞线。在锚索施工时,首先在灌注桩上钻孔,钻孔角度和深度严格按照设计要求控制。然后将钢绞线锚索插入孔内,采用压力注浆法进行注浆,使锚索与孔壁之间形成牢固的锚固力。在锚索张拉前,对张拉设备进行标定,确保张拉数据的准确性。按照设计要求分阶段进行锚索张拉,张拉完成后进行锁定[2]。

3.2 放坡开挖支护技术

3.2.1 放坡设计

在部分区域采用桩顶 1:1 或 1:2 放坡的方式进行基坑开挖支护。放坡坡度根据地质条件和基坑深度进行合理设计。在坡顶及基坑底均设置临时砖砌排水沟,用于排除地表水和基坑内积水。桩顶平台宽 1-2m ,方便施工人员和设备通行。例如,在基坑北侧,由于地质条件相对较好,且开挖深度相对较浅,采用了 1:1.5 的放坡开挖方式,有效降低了支护成本,同时保证了基坑的稳定性。

3.2.2 坡面防护

为防止坡面土体在雨水冲刷等作用下出现坍塌,对放坡坡面进行防护。采用挂网喷射混凝土的方式,在坡面上铺设钢筋网,然后喷射 C20 混凝土,混凝土喷射厚度为 8-10cm⨀ 。通过坡面防护措施,增强了放坡坡面的抗冲刷能力和稳定性。

4. 结构施工技术

4.1 钢筋工程施工技术

4.1.1 钢筋加工与运输

钢筋在加工场集中加工,根据设计图纸要求,对钢筋进行调直、切断、弯曲等加工操作。钢筋加工的形状、尺寸严格符合设计要求,加工后的钢筋分类堆放,并做好标识。在运输过程中,采用专用的钢筋运输车辆,防止钢筋变形和损坏。将加工好的钢筋及时运输至施工现场,满足施工进度需求。

4.1.2 钢筋安装

在东坑水调节池结构钢筋施工的钢筋安装部分,在底板、侧墙、立柱及顶板等部位有序开展工作。底板钢筋安装时,先在垫层上精准弹出钢筋位置线,随后按照线位摆放底层钢筋,采用焊接方式连接,焊缝长度、宽度和厚度均符合规范要求[3]。底层钢筋安装完成后,设置间距为 1m 的马凳筋,再安装上层钢筋。侧墙钢筋安装时,先绑扎竖向钢筋,钢筋间距严格控制在 150mm,再绑扎水平钢筋,水平钢筋间距为 200mm,同时严格控制钢筋的保护层厚度为 35mm。立柱钢筋安装时,将提前制作好的钢筋笼准确吊放至设计位置,与底板钢筋通过机械连接方式进行牢固连接。顶板钢筋安装与底板类似,确保钢筋的布置符合设计要求。

4.2 混凝土工程施工技术

4.2.1 混凝土配合比设计

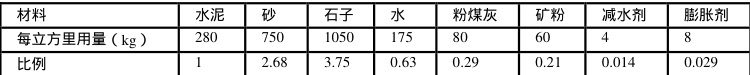

针对大体积混凝土施工和防水抗渗要求,进行混凝土配合比设计。选用低水化热的 P・S・A 32.5 矿渣硅酸盐水泥,并适当掺加粉煤灰、矿粉等掺合料,以降低水泥水化热。同时,严格控制水胶比,优化骨料级配,提高混凝土的和易性和抗渗性能。通过试验确定了适合本工程的混凝土配合比,相关数据如下表所示:

表 1 东坑水调节池底板混凝土配合比详情

经试块检测,混凝土的抗压强度在标准养护 28 天后达到 C35 等级要求,抗渗等级达到 P8,均满足设计要求。

4.2.2 大体积混凝土施工

在大体积混凝土施工过程中,采取了一系列温控措施。在混凝土浇筑前,对原材料进行降温处理,如对石子进行洒水降温、对水进行冷却等。在混凝土浇筑过程中,采用分层浇筑、分层振捣的方式,每层浇筑厚度控制在 30 - 50cm,确保混凝土振捣密实[4]。同时,在混凝土内部埋设测温管,实时监测混凝土内部温度变化。当混凝土内部温度与表面温度差值超过 25℃时,采取表面覆盖保温材料、洒水养护等措施进行温控,有效防止了温度裂缝的产生。

4.3 防水工程施工技术

4.3.1 施工缝、变形缝处理

在施工缝处,设置钢板止水带。钢板止水带采用 3mm 厚的钢板,宽度为 300mm,在施工缝两侧预埋,与结构钢筋固定牢固。在浇筑混凝土时,确保钢板止水带与混凝土紧密结合,起到止水作用。对于变形缝,采用橡胶止水带和双组份聚硫密封膏进行处理。橡胶止水带安装在变形缝中间,固定牢固,然后在变形缝两侧嵌填双组份聚硫密封膏,保证变形缝的防水效果。

4.3.2 混凝土自防水

通过优化混凝土配合比,提高混凝土自身的防水性能。在混凝土中掺加高效减水剂、膨胀剂等外加剂,改善混凝土的孔隙结构,提高混凝土的抗渗性。同时,在混凝土浇筑和振捣过程中,严格控制施工质量,确保混凝土密实,减少混凝土内部的孔隙和裂缝,增强混凝土的自防水能力。

5. 施工技术应用效果分析

5.1 基坑稳定性

在茅洲河流域东坑水调节池项目中,面对复杂地质条件与基坑深度差异大的难题,采用灌注桩 + 锚索支护和放坡开挖支护相结合的创新方案。灌注桩施工时,严格把控桩位测量、成孔、清孔、钢筋笼下放及混凝土浇筑等关键环节,确保桩身质量。锚索施工精准控制钻孔角度、深度、注浆及张拉过程,增强支护结构锚固力。放坡区域依据地质和深度合理设计坡度,并做好坡面防护与排水。在整个施工过程中,未发生基坑边坡坍塌等安全事故,周边建筑物和地下管线安然无恙。对基坑支护结构进行全方位监测,涵盖水平位移、垂直沉降等关键指标,结果显示各项监测数据始终处于设计允许范围,有力保障了基坑在开挖及后续施工阶段的稳定性,为项目顺利推进筑牢根基[5]。

5.2 结构质量

结构施工过程中,对钢筋、混凝土等原材料实施严格质量管控,从源头保障工程质量。钢筋加工严格遵循设计要求,确保形状、尺寸精准无误;运输中采用专业措施防止变形。安装时,底板、侧墙、立柱及顶板各部位钢筋的布置、连接方式及保护层厚度均符合规范。混凝土工程针对大体积混凝土施工与防水抗渗要求,精心设计配合比,选用低水化热水泥并掺加合适掺合料,优化骨料级配。施工时,分层浇筑、振捣确保混凝土密实,同时通过埋设测温管监测并控制温度裂缝。施工缝、变形缝处采用钢板止水带、橡胶止水带及密封膏等可靠防水措施。经检测,混凝土抗压强度和抗渗等级均达标,结构外观平整光滑,无裂缝、蜂窝麻面等缺陷,调节池注水试验无渗漏,完全满足污水调节池的使用功能和耐久性要求。

5.3 施工进度

凭借合理的施工技术方案与科学的施工组织管理,该项目实现了高效的施工进度。在基坑支护阶段,根据不同区域地质条件和深度,灵活安排灌注桩、锚索及放坡开挖施工顺序,各工序紧密衔接。结构施工时,钢筋加工、运输与安装,混凝土浇筑等环节合理穿插。通过优化施工流程,减少工序间等待时间,有效缩短了整体施工周期。与同类深埋地下污水调节池工程相比,东坑水调节池项目提前完成施工任务,为茅洲河流域水环境综合整治工程后续工作争取了宝贵时间,有力推动了整个工程的顺利实施。

结语:

综上,茅洲河流域(东坑水)水环境综合整治工程中的东坑水调节池项目,通过应用先进的施工技术,成功解决了深埋地下污水调节池施工中的诸多难题,实现了基坑稳定、结构质量可靠、施工进度可控的目标。在基坑支护施工中,灌注桩 + 锚索支护和放坡开挖支护技术的合理运用,有效应对了复杂地质条件和基坑深度差异大的问题;在结构施工中,钢筋、混凝土和防水工程施工技术的严格把控,确保了调节池结构的质量和防水性能。该项目的成功实施,为其他深埋地下污水调节池工程提供了宝贵的经验借鉴。在未来的深埋地下污水调节池工程建设中,应不断总结经验,持续优化施工技术,提高工程建设质量和效率,为改善水环境质量做出更大贡献。

参考文献:

[1] 张宇.深埋地下工程基坑支护技术要点与实践 [J]. 建筑施工技术前沿,2023, (9): 55 - 58.

[2] 王强.大体积混凝土施工质量控制与温度裂缝防治策略 [J]. 混凝土工程与技术,2024, (11): 42 - 45.

[3] 李华.地下工程防水施工工艺优化与创新应用 [J]. 中国建筑防水技术进展,2023, (7): 30 - 33.

[4] 陈刚.茅洲河流域水环境综合整治工程技术与管理经验总结 [J]. 水利与环境工程学报,2022, (4): 70 - 73.

[5] 赵亮.某大型深埋地下污水调节池施工技术应用案例分析 [J]. 市政工程建设与研究,2024, (10): 25 - 28.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)