“双减”背景下初、高中物理衔接学生科学思维培养

江宏

福建省宁化第一中学

引言:

物理作为一门强调思维逻辑与实验探究的科学课程,在初高中阶段承担着不同的教学任务与发展目标。由于课程内容、教学方法与学习方式的差异,“双减”政策下学生在升入高中后常常面临认知跨度大、学习方式突变、忽视科学思维等问题。科学思维作为物理学科核心素养的重要组成,其系统性培养有待重视。

一、科学思维的内涵及在物理学科

1.1 科学思维的界定与要素

科学思维是指人们在科学探究过程中运用逻辑推理、实证分析和系统整合的方法对自然现象进行理解和解释的过程。其核心要素包括观察与质疑、假设提出、实验设计、数据分析、逻辑推理和模型建构等。

1.2 物理学科对科学思维的促进作用

物理学科是培养学生科学思维的核心学科之一。通过物理教学,学生在现象观察、问题提出、规律探寻与实验验证等过程中,不断训练逻辑推理能力与实证分析能力。同时,抽象模型的建立与应用也有助于提升学生的系统思维和迁移能力。

1.3 学生科学思维发展的阶段特征

学生科学思维的发展具有明显的阶段性。在初中阶段,学生的科学思维以具体形象思维为主,依赖感性经验和直观操作,尚未形成系统的抽象推理能力。高中物理学习要求学生具备较强的抽象逻辑与数学建模能力,对思维的系统性和严谨性提出更高要求。

1.4 合理规划思维梯度实现能力提升

以“速度”概念为例,初中定义“路程与时间的比(v=s/t)”,核心是直观描述运动快慢(具体形象思维);高中定义“位移与时间的比 (v=Δx/Δt)′ ,核心是矢量性与瞬时性的抽象建模(抽象逻辑思维)。

课堂实例:设计“衔接课——从‘跑步快慢’到‘刹车距离’”:

第一步(初中回顾):让学生用停表测量同学跑100m 的时间,计算v=s/t,强化“比值定义法”的直观应用;第二步(思维过渡):展示汽车刹车过程(先匀速、后减速),提问“用总路程除以总时间得到的‘平均速度’,能反映刹车瞬间的危险吗?”引导学生发现“瞬时速度”的必要性;

第三步(高中启蒙):用打点计时器打出的纸带(点迹先密后疏),让学生尝试用“极短时间内的平均速度近似瞬时速度”,初步建立“极限思维”的雏形。

此案例既关联初高中知识点,又通过“问题链”推动思维从“定性描述”向“定量精确化”过渡,紧扣“双减”下“课堂增效”的要求。

二、“双减”政策背景下初高中物理教学

2.1 教学目标与课程内容的差异

在“双减”政策背景下,初中物理教学更注重基础性、趣味性,而高中物理则突出学科系统性与思维深度。这种教学目标和内容层次的差异导致学生在升学阶段容易出现适应断层,学生面对高中抽象概念时常感无所适从,影响科学思维的持续发展。

2.2 教学方式与课堂生态的变化

初中物理课堂逐渐采用探究式、情境化教学模式;而高中课堂仍普遍延续以教师讲解和解题为核心的传统方式,课堂节奏快、知识密度大,强调应用能力。这种方式上的不一致使学生在进入高中后面临较大冲击,不利于科学思维的逐步深化与自主建构。

以“力的合成”为例:初中通过“两人提水桶”的生活实例,定性得出“两个力的共同作用效果可以用一个力替代”;高中通过直接给出“平行四边形定则”,通过例题训练“已知两个分力求合力”。衔接断层在于学生难以理解“为何用平行四边形而非三角形”,初中“效果等效”的感性认知未能上升为高中“逻辑推理”的理性建模。

我们尝试以下方法改进课堂,设计“衔接实验课——用弹簧测力计探究“力的合成规律”。

步骤1(复刻初中):用两个弹簧测力计成一定角度拉同一物体至某位置,记录示数;再用一个弹簧测力计拉至同一位置,记录示数(强化“等效替代”思想);

步骤2(思维进阶):改变两个力的夹角 (30∘ 、60°、90°),重复实验,记录数据;引导学生用直尺画出“两个分力的大小和方向”,尝试用“几何方法”找到与“合力”对应的线段(学生可能画出三角形、平行四边形等);

步骤3(规律生成):通过对比“不同画法与实际合力的偏差”,让学生自主发现“平行四边形定则”的合理性。

此案例既延续初中“探究式”教学,又自然过渡到高中“定量规律”,符合“双减”下“减少机械记忆、增加思维参与”的要求。

三、初高中物理衔接中可以尝试的解

3.1 教学衔接不畅导致的思维断裂

初中阶段强调感性认知与日常应用,而高中则要求逻辑推理与抽象建模,学生若未在过渡期中接受逐步递进的思维训练,将难以胜任高阶认知任务。教学衔接的不畅,不仅影响学生对物理知识的理解深度,更阻碍其科学思维能力的持续发展与迁移应用。

以“电路分析”为例,初中仅讲“部分电路欧姆定律(I=U/R)”,高中引入“闭合电路欧姆定律 (I=E/(R+r))* ,学生因“电源有内阻”的新知识点产生思维混乱。衔接工具:“实验观察→问题链→模型建构”三步法:

第一步:实验观察:用电压表测干电池两端电压(约1.5V),再将不同电阻接入电路,测量电阻两端电压(发现电压随电阻增大而增大,且始终小于1.5V);

第二步:问题链设计:“为何接入电阻后

第三步:模型建构:引导学生将电源视为“理想电源(提供1.5V 电压) + 一个看不见的电阻r”,从而自然过渡到“闭合电路欧姆定律”的理解(初中“外电路电阻”与高中“内外电路总电阻”的思维衔接)。

此工具将高中新知识点转化为“初中实验现象的合理延伸

3.2 设立科学思维过程性评价表重构思维发展路径

目前初高中物理教学的评价体系多聚焦于知识掌握与题目得分,缺乏对学生科学思维过程与能力发展的有效评估,教师缺乏针对性地调整教学策略。有必要重新设计系统评价,实现科学思维培养路径的精准构建与优化调整。

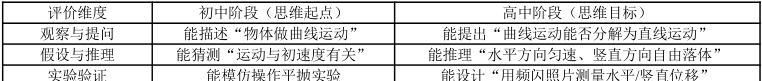

以“平抛运动”为例,设计如下评价维度:

此评价表既关注思维过程,又体现初高中梯度,符合“双减”下“过程性评价替代机械刷题”的导向。结束语:本文围绕教学目标、内容衔接、评价机制等方面进行了探讨,指出当前教学中存在的关键问题,总结初高中思维衔接三原则。

1.“旧知生长”原则:所有高中新知识需从初中已学内容出发(如用初中“匀速直线运动”和“自由落体”合成高中“平抛运动”);

2.“工具渐进”原则:从初中“文字描述、算术计算”逐步过渡到高中“公式推导、图像分析”(如用“v-t图像面积表示位移”,先在初中用“匀速运动的矩形面积”铺垫,高中扩展到“匀变速的梯形面积”);

3.“评价跟进”原则:用“思维成长档案袋”记录学生从“直观经验→逻辑推理→模型建构”的过程(如收集学生对“压强”从“压力/面积”到“液体压强公式”的思维导图)。

参考文献;

{1}刘艳. “双减”政策背景下初高中物理教学衔接问题研究[J]. 中学物理教学参考, 2022(10): 45-47.

2}许国志, 李丽. 核心素养导向下的科学思维培养策略研究[J]. 教育理论与实践, 2023(4): 58-60.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)