农村中小学语文核心素养衔接培养目标构建研究

王飞

陕西省商洛市商州区金陵寺镇刘村小学 726013

一、绪论

1.1 研究背景与问题提出

《义务教育语文课程标准(2022 年版)》明确要求培养核心素养,但农村中小学语文教学存在衔接困境。小学侧重机械识字,初中陷入应试训练,高中脱离乡土经验,且城市化教材与学生生活经验错位,教师缺乏跨学段目标设计意识,教学碎片化问题严重。构建符合农村实际、贯通中小学的语文核心素养培养目标迫在眉睫。

1.2 研究意义

理论意义:拓展语文核心素养理论在农村教育领域的实践维度,完善本土化研究,为语文教育理论发展提供新视角。

实践意义:为农村教师提供可操作性目标设计指南,推动教学从“知识割裂”向“素养连贯”转型,提高学生语文核心素养。

1.3 核心概念界定

语文核心素养:参照课程标准,语文核心素养涵盖语言建构与运用、思维发展与提升、审美鉴赏与创造、文化传承与理解四个维度。这四个维度相互关联、相互促进,共同构成学生语文素养的整体框架。

学段衔接:聚焦于小学到高中阶段语文教学的连续性培养,强调各学段目标之间的梯度性与螺旋式上升关系,确保学生在不同学段能够逐步深入地发展语文能力和素养。

目标构建:通过系统化的设计与研究,形成一套具有农村特色、可观测、可评价的素养培养指标体系,为农村中小学语文教学提供明确的方向和标准。

1.4 研究方法与思路

文献分析法:梳理核心素养理论、农村教育政策及衔接教学研究成果。

田野调查法:对中西部3 省农村中小学的20 位语文教师进行深度访谈,分析教学目标设定现状。

德尔菲法:邀请10 位语文教育专家、农村一线教师开展两轮咨询,修正目标框架。

二、农村语文核心素养衔接的现状与问题

2.1 现状调研分析

通过课堂观察与教师访谈发现,农村语文教学目标存在三大特征:

学段孤立化:小学低年级日均识字量达20 字,但缺乏语境运用设计;初中三年级作文训练集中于议论文模板,忽视与小学记叙文的衔接;高中必修教材《乡土中国》教学中, 85% 的教师未引入本地乡村案例。

素养片面化:问卷显示, 80% 的教师将“语言能力”等同于“字词听写正确率”,仅 20% 能完整表述核心素养四维度内涵。

资源城市化:人教版教材中农村题材课文仅占 12% ,且多以“怀旧”视角呈现,与当代农村生活脱节。

2.2 核心问题归纳

目标断层:各学段教学大纲缺乏横向沟通,如小学“方言交流”目标与高中“文化认同”目标之间存在能力空白。

评价单一: 90% 的农村学校以笔试成绩作为唯一评价标准,忽视口语表达、乡土文化实践等素养维度。

师资瓶颈:农村教师跨学段教研参与率不足 15% ,45 岁以上教师普遍缺乏核心素养教学设计培训。

三、衔接培养目标体系的理论构建

3.1 构建依据

政策上,《义务教育语文课程标准》强调整体规划学段目标,《乡村振兴战略规划( 2021-2035 年)》提出加强乡土文化教育。理论上,以布鲁姆目标分类学、加涅学习层级理论和陈丽华“乡土教育三阶段论”为支撑。

3.2 目标体系框架设计

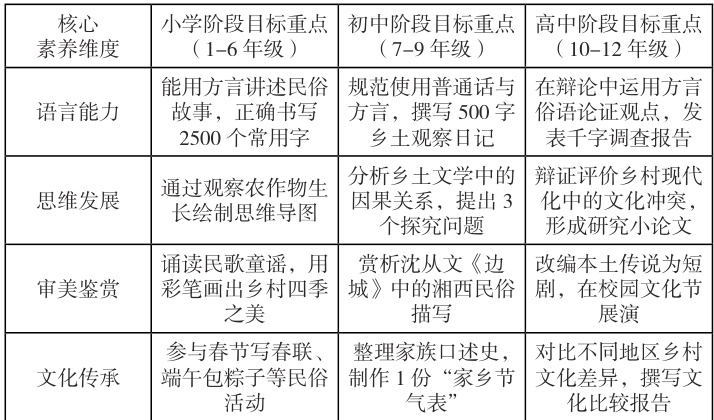

“四维三层”结构表

衔接机制设计

梯度进阶:以“方言教育”为例,小学侧重“听懂会说”(记忆层面),初中要求“规范使用”(理解层面),高中提升至“文化思辨”(应用层面)。

资源统整:开发《乡土语文读本》,小学分册收录农谚、童谣,初中分册选编地方散文,高中分册纳入乡村振兴新闻报道。

3.3 农村特色融入路径

实践目标本土化:设置“农事体验写作周”,要求小学生记录播种过程(语言 + 思维),初中生分析农具演变中的力学原理(跨学科思维),高中生撰写《乡村产业转型中的语言变迁》(文化 + 思辨)。

评价多元化:建立“素养成长银行”,学生参与“村史整理”“非遗传承”等活动可累积学分,作为综合素质评价重要依据。

四、目标实施的保障机制

4.1 教师协同机制

跨学段教研共同体:每学期组织“中小学语文衔接研讨会”,要求教师共同绘制“素养发展曲线图”,标注各学段关键能力转折点。

导师制培养计划:选派城市骨干教师与农村教师结对,开展“核心素养教学设计工作坊”,重点培训乡土资源转化能力。

4.2 课程资源开发

校本教材系列化:编写《农村语文核心素养衔接教学指南》,配套提供“方言录音档案”“乡土文化数字资源库”,覆盖50 个常见教学主题。

家校社联动机制:与村委会合作建立“语文实践基地”,如在小学开展“田野里的语文课”,组织学生采集植物标本并撰写观察日记。

4.3 评价改革建议

过程性评价创新:设计“四维素养雷达图”,每学期末由教师、学生、家长共同评估能力发展轨迹。

考试命题改革:中考增设“乡土情境题”(如根据家乡河流污染现状写倡议书),高考作文题可提供乡村振兴相关材料供思辨。

五、结论与展望

5.1 研究结论

本研究构建了以“四维三层”为核心的农村语文核心素养衔接目标体系,突破了传统教学的学段壁垒,将方言保护、农事体验等乡土元素纳入素养培养框架,为农村语文教学提供了“可操作、能落地”的目标指引。通过田野调查与专家论证,证实该体系符合农村教育实际,具备实践推广价值。

5.2 创新点

首次将乡土文化深度融入核心素养目标,提出“方言-民俗-文化”的递进培养路径,填补了农村语文教学在本土资源利用与学段衔接方面的理论空白。这一创新培养模式有助于激发农村学生学习兴趣,增强他们对家乡文化的认同感和归属感,为农村语文教学改革提供新的思路与方向。

5.3 研究局限与展望

研究样本仅覆盖中西部 3 省农村学校,范围相对较小,可能存在局限性。未来需扩大区域验证范围,对不同地区农村学校进行深入研究,进一步完善和优化目标体系。下一步将开发配套的《农村语文衔接教学案例集》,并开展为期 2 年的教学实验,通过实际教学检验目标体系的有效性,为农村中小学语文教学提供更具针对性和实用性的指导。

参考文献

[1] 王宁。语文核心素养与课程改革[M]. 北京:高等教育出版社,2020.

[2] 邬志辉。乡村振兴与农村教育现代化 [J]. 教育研究,2022(5):45-53.

[3] 泰勒。课程与教学的基本原理[M]. 罗康,译。北京:中国轻工业出版社,2019.

[4] 李华。中小学学段衔接的课程论审视 [J]. 教育研究,2023(3):112-118.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)