“小切口”与“大整合”

许洪颜

重庆市渝北职业教育中心

2020 年教育部颁布的《中等职业学校语文课程标准(2020 年版)》(以下简称“课标”)提出用专题化的课程结构培育中职学生的语文学科核心素养。如何把培育学生语言、思维、审美、文化四方面核心素养的要求落实于专题教学之中,如何让单篇文本在专题的统摄下发挥出最大效率,形成的教学合力,是我们当下需要思考的问题。本文以笔者进行的一次校本教材教学实践中的探索为例,谈一些实践的感受与认知。

一、“中外文学作品研读”专题

专题教学并不是单篇课文的条分缕析,也不是主题相近的文本简单重复的“聚篇为类”。专题教学应当是通过整合学生学习的情境、资源、内容和方法的系统性教学方式。它不仅是教学资源的变化,还包括了课堂形式的变化。

在15 个专题中,《课标》对“中外文学作品研读”专题的要求是:

旨在引导学生以正确价值观阅读与鉴赏中外优秀文学作品,扩大阅读视野,增强阅读兴趣,提高文学素养,感受人类丰富的精神世界,养成开放包容的文化心态,进一步提高阅读鉴赏能力。[1]

本专题不是一种简单的阅读教学,应以文学研讨、评价鉴赏等形式,将阅读与思辨、表达相融合,指向学生思维、审美的发展。

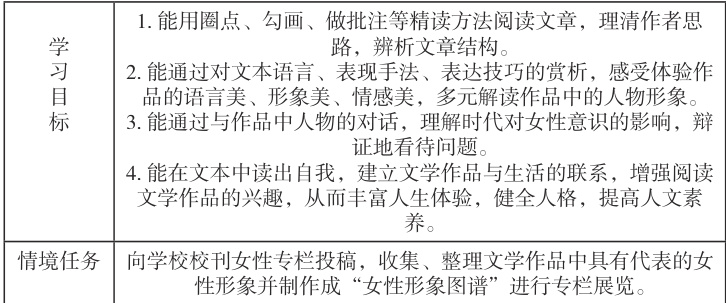

授课对象为旅游服务与管理专业学生,女生居多,笔者综合了国编教材中“中外文学作品研读”篇目,补充阅读篇目,提取了“女性形象”作为阅读探究的切入点,选取了《静女》《氓》《祝福》《雷雨》《致橡树》五个文本,以时间先后为序赏析文本,将学习目标和情境任务设置为:

二、《致橡树》教学设计

《致橡树》是本专题的第五个文本,是文本解读的最后一环,衔接综合实践活动,需要学生通过筛选提取、分析比较,梳理出文学作品中女性形象嬗变的脉络,从中发现女性声音、女性立场的流变,完成情感体验与感悟,进行审美鉴赏和思辨性评价。围绕专题核心任务,将本课教学目标设定为:

能找出诗歌中的意象;

能理解诗歌中凌霄花、鸟儿、木棉等意象内涵;

能透过意象深入挖掘诗人的思想观念,树立健康的爱情观。

据此,将通过两大活动任务以“木棉”形象的“小切口”探究专题文本女性形象的时代背景及性格特点,理解女性独立自觉的不易,形成专题“整合”合力。

教学目标的实现有赖于言语实践活动,为完成两个教学任务笔者设计了以下活动,以听说读写,融合阅读与鉴赏、表达与交流、综合实践,让学生在自主、合作、探究中展开学习。

活动1-1 :观看名家范读视频,尝试有感情的诵读,找出意象。

从欣赏和诵读进入诗歌,由听入读,体味情韵,符合学生认知规律,同时也增加了课堂悦纳性。

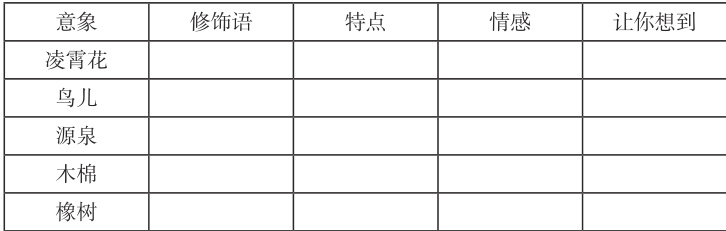

活动1-2 :自主学习,圈点勾划出诗歌中表明意象特征的词句,完成表格,揣摩意象的象征意味。

笔者将诗歌意象分析法简化为表格。工具表格搭建起了语言文字与情感体验的桥梁,学生通过抓住关键词语,由理解词语自然而然地进入诗歌形象解读,进而通过意象的象征意义中理解诗自由、平等的爱情观。教学活动焦点遵循了词语、形象、诗意解读的层层推进轨迹,符合学生认知特点,让学生在活动中

获得了思维方法。

活动 1-3 :观看微课视频,了解生活中的木棉树,以此为基础,找出诗歌中有关木棉与橡树异同的句子,反复品读,展开想象,将所想所感提炼成词。

由于生活区域不同,学生对木棉和橡树缺少直观感受,这导致了诗意解读浮于概念层面,情感体险不深刻。因此,笔者制作了《纵娇花万种,独取一株木棉红》的微课,展示木棉树形象与生长习性,为学生搭建起了生活认知与文学形象认识的支架,帮助学生真正理解木棉形象美和木棉平等爱情中的丰富蕴含,即各有特点、相互尊重、坚韧独立,丰富审美体验与感受,深化认识。提炼主题词语的活动,将诵读与表达融合一体,学生在这一过程中将诗情转换为思情,实现感性体验到理性分析的跨步,拓展思维宽度,提升思维品质。

活动 2-1 :开展小组合作,进行诵读互评和跟读训练,推荐优秀代表进行个性化的诵读展示。

诗歌的读与悟是相辅相成的,学习前的诵读是为了带动诗意的理解,理解后的诵读是情思的外化。帮助学生加深文本理解、品咂诗美、提升思维品质,学生在个人展示中,提升专业学习兴趣。

活动 2-2 :以对《致橡树》的理解为基础,学生展示课前制作的“木棉”的理想爱情形象图谱并阐述。

从学生熟悉的人和事入手,降低了学生参与讨论的门槛,也有利于搭建起语文课堂与现实生活的桥梁,实现语文课与生活的共通融合。由于课前学生对平等爱情的理解不够丰满,课前的图谱制作比较扁平。设计学生的表达活动,是希望通过学生自我阐述,从而总结出故事中女性的个性与共性,勾勒出心目中理想女性的形象,推动感性感知走向思想的深层,助力学生思维品质提升,实现诗歌学习到诗意生活的跨越。

活动 2-3 :开展小组合作,查找《致橡树》写作背景,联系本专题形成的女性形象图谱,思考问题“作者要呼唤的仅仅是平等的爱情吗?

学生能利用平台查阅写作背景,但无法理解舒婷发出女性独立呐喊的原由,因此,设计专题活动任务——“形成专题女性形象图谱”。学生通过梳理形象,在历史纵向比较中形成对比,与各个时代文学中的女性形象进行对话,从而打认知局限,认识到女性自觉的独立意识是如此的来之不易。这种对话的设计目的在于让学生从文本中读出自我,建立文学作品与生活的联系,增强阅读文学作品的兴趣,从而丰富人生体验,健全人格,提高人文素养,学会辩证地看待问题。

三、总结

课堂教学应该是多变的,在这次授课中笔者体会到了专题教学对改变传统单篇“授——受”模式的真正意义,总结了一些在专题教学中需要遵循的基本原则:一是教学设计需要遵循学生的阅读规律、对事物的认识规律,即以理解性阅读为基础,以审辨性阅读、研究性阅读作深化,以表达展示为落脚点,层层推进,完成教学任务;二是生活中充满了直观体验、个体感受,学生随处可即。因此从生活进入文本,重视开发社会生活中的学习资源,再从文本读出自我指导生活,探索“生活与文本互动”的教学途径,拉近语文课堂与学生的关系,是我们在专题教学中破除传统语文教学沉闷阴云的有效途径;三是只有建立在学生认知起点、情感起点和成长空间的教学活动,才能有效地吸引学生,构建起“以生为本”的动态生成课堂,真正落实核心素养的培育目标。

参考文献:

[1] 国务院 . 国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知(国发〔2019〕4 号)[Z].2019-2-13.

[2] 陈 菊 杨晓燕 . 摆渡:从课标到教学——《江苏省中等职业学校语文教学指导方案》编制撷要 [J]. 江苏教育,2022(52):21-27

[3] 朱于国 .“实用性阅读与交流”任务群的内涵、课程价值与实施策略 [J].语文建设,2020.09.4-9.

本文是2023 年重庆市职业教育教学改革研究项目“中职统编教材背景下学生语文核心素养培育的研究实践”(项目编号:Z233418K)阶段性成果。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)