小学低段量感培养的具身化教学实践

傅梦兰

浙江省义乌市鸡鸣山学校322000

一、问题聚焦:视觉陷阱与操作失范的双重困境

“你认为这两把尺子上的1 厘米谁更长?”前测中教师抛出问题,65% 学生坚持:“老师的大尺子1 厘米更长!”(生 A:“大尺子那么长,它的 1 厘米肯定更大呀!”)。当要求测量铅笔时, 47% 的学生将铅笔随意对准尺面刻度,一名学生边操作边嘟囔:“铅笔头对着 5,尾巴到 10,那就是 10 厘米呗!”这暴露了低段学生两大认知盲区:单位恒定性缺失与测量本质误解。

教材分析进一步揭示教学难点。北师大版虽创设“课桌测量”情境,却未设计单位验证环节;人教版规范操作步骤但忽视身体感知(如用身体记忆 1 厘米);苏教版强调生活化却缺乏技术支持。三者均未能让学生亲眼看见“1 厘米的永恒不变”。

二、具身化四环实践:从身体经验到生活量感

(一)情境启思:吸管抽拉破解视觉谎言

教师举起两个信封,露出橘色(15cm 露出3cm)与绿色吸管(10cm露出5cm)末端:

师:“猜猜哪个吸管更长?左手投绿色,右手投橘色。”

生1(急切举手):“绿色露出这么多,肯定更长!”( 68% 学生附和)生2(犹豫):“可我们没看到信封里的部分……”

当教师缓缓抽出完整吸管,橘色吸管远超绿色的画面引发惊呼。

生3(恍然大悟):“我们被露出的部分骗了!要完整拿出来比!”

生4(比划对齐动作):“还得把吸管一端对齐,重合了才能比!”

【设计意图】本环节依据皮亚杰理论,通过具身化操作助力低年段学生建构量感。设计分三步:一是利用视觉陷阱,引发学生“以局部推测整体”的误判,暴露前概念缺陷;二是通过动态抽离吸管,具象化“整体测量”需求,使其直观感知;三是借助“重合、对齐”的类比,自然渗透测量规范。

(二)工具解构:错例诊断中诞生测量口诀

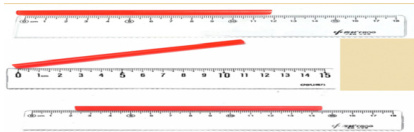

学生用尺测量红色吸管后,教师直播展示三类错例(如下图):

师:“这三幅图量得对吗?”

生5(指图2):“吸管歪了!没贴紧尺子!”

生6(指图1):“他没对准0 刻度,量出来的结果肯定不准确!”

生7:我觉得图3 也没有对准0 刻度,这样读出来的结果也不对。

生 8(兴奋反驳图 3):“也不一定,起点如果对准 2 也没关系!用 14 减 2 就是 12 厘米!”

教师捕捉生成性资源,与学生共创口诀:

师生齐诵:“一贴(物体贴尺边)!二对(起点对准0)!三平(尺物不歪斜)!”

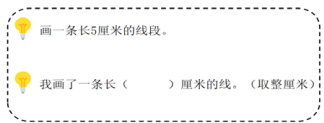

出示学习单任务,如下图所示。

师:现在请你完成学习单上的任务,画出指定长度的线段。完成后,和同桌交换学习单,互相用尺子量一量,看看对方画的是否正确。

教师巡视指导。画测互检任务后, 93% 的学生能规范测量 5 厘米线段。

【设计意图】基于安德森技能习得理论,学生在亲自测量吸管长度后,教师引入错例诊断,引导学生分析错误,深化对量感的理解。设置画测互检的分层任务,逐步推进学生从具身操作到量感内化的转化。

(三)技术赋能:显微镜头下的单位共识当学生质疑“米尺量吸管结果是否相同”时:

生9:“老师尺子那么大,量出来肯定更长!”

生10:“我觉得还是12 厘米!1 厘米又不会变!

教师开启手机显微直播,将米尺与学生尺的1 厘米刻度对准镜头:师(指向屏幕):“仔细看,它们的刻度线—

生11(惊呼):“哇!严丝合缝!原来所有尺子的1 厘米都一样!”教师顺势追问:“如果各国的厘米不同会怎样?”

生12:“拼积木时我的积木和外国小朋友的对不上!”

生13:“盖楼房会塌掉!”

【设计意图】本环节通过师生对话引导学生自主思考和探索,激发学生对“不同尺子测量结果是否一致”的疑问。借助分屏直播技术,将显微镜头下的尺子刻度直观呈现给学生,使抽象的“1 厘米”概念具象化,让学生清晰看到不同尺子刻度线的重合,从而直观理解“1 厘米”的一致性。

(四)生活实践:身体尺唤醒生活量感教师引导学生开发身体工具:

生14(捏食指关节):“这里差不多1 厘米,能测量橡皮!”

生15(展臂贴墙):“老师,快量我臂展!以后它就是我的大尺子!”(实测110 厘米后,他兴奋高呼:“我的‘人体米尺’诞生啦!”)家庭任务中,学生用多元工具测量并分析误差:

生A:“用臂展量阳台有缝隙误差,改用地面标记法更准!”

生 B:“脚掌走 4 步( 25cm/ 步) + 玩具车转 12 圈( 10cm/ 圈)=100cm ,卷尺验证沙发实际128cm——工具组合能减少误差!”

【设计意图】通过身体尺开发,降低学生对标准尺的依赖,培养灵活测量能力;借助教室物品估测与直播反馈,强化结果分析,培养严谨态度。

三、核心经验:让量感在身体行动中生根

1. 具身破局:动作比语言更有力

吸管抽拉的缓慢动作,使学生同步经历“观察 - 质疑 - 修正”的认知重构(“你看到的终点是真的终点吗?”)。当身体经验取代视觉判断,量感便植入肌肉记忆。

2. 错例共创:从错误中长出的规范

把“未对齐的尺子”转化为学习资源,学生在诊断中自主建构规范,比被动灌输更持久。

3. 技术破障:让不可见变为可见

显微镜头下严丝合缝的刻度线(生 11:“哇!完全重合!”),将抽象的“单位恒定性”转化为可凝视的真理。

用身体记住的学问,才是活学问。”当生15 高呼“我的‘人体米尺’诞生啦!”时,量感已从知识符号蜕变为身体能力。本课例证明:唯有让学生亲手测量吸管、亲眼见证刻度重合、亲历臂展测量阳台,量感才能真正扎根生长。这恰是具身化教学的核心价值——在指尖与世界的触碰中,培育带得走的数学素养。

参考文献:

〔1〕中华人民共和国教育部. 义务教育数学课程标准(2022 年版)[S]. 北京 : 北京师范大学出版社 , 2022.

〔2〕陈静 . 眼中有“尺”,心中有“量”——小学数学量感的培养策略 [J]. 华夏教师 ,2024,(33):97-99.DOI:10.16704/j.cnki.hxjs.2024.33.006.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)