集团化办学下基于深度教学的高中化学情境教学设计研究

谢达明

广州市番禺区石北中学

一、引言

广州市教育局联合多部门印发《关于进一步深入推进我市基础教育阶段集团化办学的实施意见》,提出到 2025 年,全市形成基础教育阶段集团化办学的良性发展态势,每个区重点打造3-5 个优质特色教育集团。截至 2025 年,广州全市已组建 101 个教育集团,涵盖中小学、幼儿园各学段,实现11 个区全覆盖。

随着教育改革的深化,集团化办学已成为破解教育资源不均衡问题的重要举措。通过名校引领、校际联动,集团化办学能够实现师资、设备、课程等资源的优化配置,为教学创新提供支撑。与此同时,深度教学理念的提出,要求课堂教学从“知识传授”转向“素养培育”,强调学生对学科本质的理解和高阶思维能力的发展。在高中化学教学中,情境教学作为连接知识与生活的桥梁,其设计质量直接影响深度教学的成效。

《普通高中化学课程标准 (2017 版 2020 年修订 ) 》不仅明确了素养为本的教学目标,还在“教学建议”中提出了“创设真实问题情境”的教学要求,倡导教师在组织课堂教学时,应立足学生的主体地位,密切联系学生的现实生活,聚焦当前社会、科技、经济和环境发展中所取得的成果,为学生科学创设教学情境,以便其在真实性、科学性的情境中展开学习。但单一学校在情境资源开发、教研力量等方面具有局限,这样就会导致情境设计流于形式,难以支撑学科的深度教学。因此集团化办学通过整合多校优势,能够构建更具真实性、探究性和系统性的教学情境,为学生提供深度参与、主动建构的学习机会。

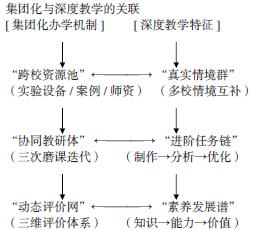

二、集团化办学与深度教学的理论耦合

(一)集团化办学的资源整合优势

集团化办学的核心在于打破校际壁垒,形成“资源共享、优势互补、协同发展”的教育共同体。在高中化学教学中,这种优势主要体现在三个方面:

1.师资协同:通过名师工作室、跨校教研等机制,促进优秀教师经验的辐射与传播。例如,《化学反应与电能》的教学开展过程,在广州市名教师工作室主持人庄建德校长带领下多校教师联合备课,能够将不同学校的教学智慧融合,提升了教学设计的专业性。

2.资源共享:集团内实验设备、课程素材、校本资源等的流动共享,解决了单一学校资源不足的问题。如“铜- 锌- 稀硫酸原电池设计”需要多次实验优化实验条件,我们集团内两所学校联合开展不仅提高效率,还能形成更全面的实验数据。

3.教研联动:多校围绕同一课题开展 “同课异构”、“磨课评课”,能够从不同视角发现教学问题,推动教学设计的迭代升级。《化学反应与电能》一课通过石北中学与广东仲元中学的两次磨课,实现了情境与探究活动的精准匹配。

(二)情境教学的桥梁作用

情境教学是实现集团化资源与深度教学目标对接的关键。优质的化学教学情境需具备三个特征:

1.真实性:基于学生生活经验或社会热点。如“新能源小车赛事”源于广州市中学生真实活动,能够激发学生的参与感;

2.学科性:蕴含化学核心知识与思维方法。如“小车驱动”情境直接关联原电池原理与能量转化;

3.探究性:包含可延伸的问题链。如从“如何制作电池”到“如何优化电池效能”,引导学生逐步深入思考。

在集团化背景下,情境设计可依托多校资源形成“情境群”,如整合不同学校的实验案例、学生成果等,使情境更具层次性和系统性。

(三)深度教学的核心诉求

深度教学以学生核心素养发展为导向,强调教学过程的“三重超越”:

1.超越知识记忆,指向概念理解:引导学生从现象到本质,把握化学概念的内涵与外延。例如,原电池教学不仅要让学生记住“两极一液一回路”的构成条件,更要理解其本质是 “氧化还原反应中电子的定向转移”。

2.超越技能训练,指向思维发展:通过探究活动培养学生的证据推理、模型建构等科学思维。如在“电池效能影响因素”探究中,学生需要设计对比实验、分析数据,形成科学结论。

3.超越课本局限,指向生活应用:将化学知识与社会现实关联,培养学生的社会责任感。如通过“新能源小车竞速赛”情境,让学生认识化学能转化在新能源开发中的价值。

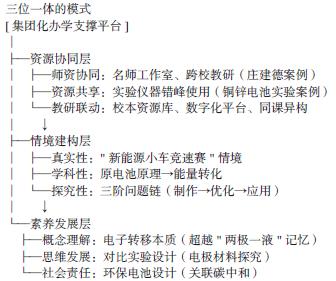

如图所示,集团化办学通过资源协同层为情境建构层提供物质基础,而深度教学则通过情境设计将资源转化为素养发展层的载体。

集团化不是简单资源叠加,而是通过制度设计(名师工作室、联合教研)将物质资源转化为教学创新能量,这正是深度教学所需的支持条件。

三、集团化背景下情境教学设计的实践路径

以人教版必修第二册《化学反应与电能》为例,广州市庄建德名教师工作室联合广东仲元中学内两所集团学校构建了“四阶九步”设计模型,通过资源整合、任务驱动、磨课优化、多元评价四个阶段,实现深度教学目标。

(一)第一阶段:资源协同,确定情境载体

集团化办学为情境选择提供了更广阔的视野。制定教学设计时,可围绕情境教学开展跨校集体备课,通过资源共享,思想碰撞,最终确定情境载体。

在本案例中,集团内教师围绕课前引入情境进行了多次集备。大家各抒己见,从科技热点“小米 SU7 Ultra”到生活化情境反复推敲,最终通过多维评估选定由“广州市第二十三届中学生‘我与化学’活动——高中组新能源小车竞速赛”作为创新导入的方案。该情境方案贴近生活实际,激发了学生的兴趣。而情境中提到的比赛规则(如自制电池、环保要求等)为学生提供了明确的任务目标,使学习内容与实际问题紧密结合。这种设计不仅符合新课标“从生活走向化学”的理念,还培养了学生的社会责任感。

(二)第二阶段:任务驱动,建构探究体系

深度教学要求探究活动体现思维的进阶性。集团教研团队融合多校经验,围绕任务线 “制作基础电池→分析构成条件 $$ 优化电池效能→驱动小车实践”,设计了阶梯式探究任务:

1.基础探究:原电池的构成条件验证。在课堂中,老师提供锌片、铜片、稀硫酸、导线、电流表等材料,要求学生设计“能使电流表偏转的装置”。期间学生以小组为单位设计原电池方案,通过手绘示意图阐释原电池工作原理,在电极材料与电解液的自主筛选中展开深度探究。根据探究实验,做好实验记录表,集团内建立的实验数据库使不同学校小组能实时对比参数。

2.进阶探究:电池效能的影响因素。增设拓展材料(硫酸铜溶液、石墨棒、不同浓度硫酸),要求学生通过对比实验分析“电极材料、电解质浓度、溶液类型”对电池效率的影响。

3.应用探究:小车驱动的实践挑战。老师提供简易小车模型,要求学生利用自制原电池驱动小车。当学生看到自制电池成功驱动小车时,探究热情被充分激发,实现从 “知识理解” 到 “实践应用” 的跨越。

(三)第三阶段:校际磨课,优化教学细节

集团化教研的核心在于通过多校反馈实现教学设计的迭代升级。《化学反应与电能》一课经历了“三次设计、两次磨课”的精细化打磨:

首次磨课(石北中学):聚焦情境导入的合理性。原设计以“生活中停电”引入,经集团教师讨论调整为以参加 “广州市第二十三届中学生‘我与化学’活动——高中组新能源小车竞速赛”作为创新导入的方案。该情境素材源自广州市教育研究院的官方活动,确保了教学内容与区域教育实践的紧密衔接。

二次磨课(广东仲元中学):优化探究活动的逻辑性。针对学生易混淆 “电极活性”与 “闭合回路”的问题,增设 “塑料棒替代金属电极” 的对照组,通过 “无电流产生”的现象强化关键概念;同时,参考集团内名师建议,将电极反应式书写从“教师讲授”改为“学生根据实验现象推导”,如从“锌片溶解、铜片冒气泡”推导出负极(锌失电子)与正极(氢离子得电子)反应,体现建构性学习。

最终定稿:整合多校智慧,形成“情境导入—探究建构—应用拓展—评价反思”的闭环设计。其中,教学设计中 “往届学生获奖作品展示”的环节,既实现了集团内优质成果的传承,又通过“低效电池”的现实困境,为第二课时的深度探究埋下伏笔,体现了知识建构的连贯性。

多次磨课是一个“设计——实践——反思——再设计”的螺旋上升过程,通过团队协作、名师引领,最终实现教学从“形似”到“神似”的跨越。这不仅提升了该课质量,更促进了教师的专业发展。

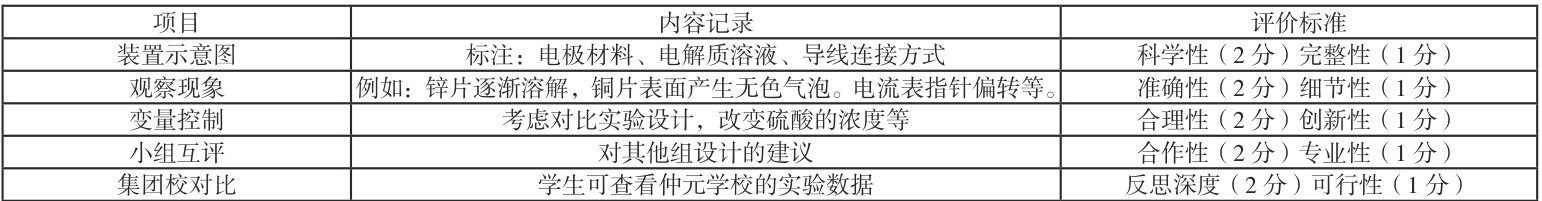

(四)第四阶段:多元评价,落实素养目标

集团教研团队构建了“三维评价体系”,突破传统纸笔测试的局限。知识维度:通过“原电池装置判断”、“电极反应式书写” 等练习题,检测学生对核心概念的掌握。能力维度:采用“实验方案评分量表”,从“设计合理性、操作规范性、结论严谨性” 评估探究能力。素养维度:通过“新能源小车改进建议”的开放性任务,评价学生的创新意识与社会责任感,体现学科价值的内化。

四、实践成效

1.学生核心素养的显著提升

该设计将“宏观探析与微观辨析”、“证据推理与模型认知”等核心素养目标分解到各教学环节。如在探究活动一中,学生通过观察电流计偏转与气泡产生等现象,建立宏观现象与微观电子转移的关联;在课堂练习中,通过判断原电池构成及分析离子移动方向,强化模型认知能力。这种素养导向的设计,为集团内各学校提供了统一的教学质量基准,而集团化办学的优势则在于能够通过跨校教研,汇总不同班级在素养达成中的典型问题,形成针对性的改进策略 , 有效达成学生核心素养的提升。

2.教师专业发展的协同共进

集团办学下的协同机制激活教师专业发展的内生动力。在集团化架构中,教师专业发展突破了单校局限,形成了“资源共享、智慧共生、优势互补”的生态系统。这种协同共进模式既解决了传统教师发展中“孤立化”、“碎片化”的问题,又通过跨校合作实现了专业能力的整体跃升。

3.集团化办学优势的充分彰显

(1)资源利用效率提升

集团学校内的大型设施的错峰共享或设备仪器统筹使用,极大提高设施设备的利用率和效益,避免重复建设和闲置浪费。集团内建立统一的数字化教学资源平台(如教案库、课件库、试题库、微课视频库、科研成果库),汇集各校优质资源,避免重复开发,实现资源的高效流转和共享,使单校备课成本降低。

(2)教学质量均衡发展

在本案例中,无论教学设计,教学过程,还是课后反思,都得到了集团内骨干教师、学科带头人、名老师的交流指导,这种教研方式使优质师资从核心校流向成员校,传播先进教学理念和方法,直接提升薄弱校的课堂教学水平。同时集团不定期组织跨校的联合教研、同课异构、教学观摩、专题研讨等活动,这种更大规模、更高水平的教研平台,促进了教师间的深度交流、经验碰撞和共同成长,显著提升教研的针对性和实效性,最终服务于课堂教学改进。

五、结论与展望

《化学反应与电能》的教学设计案例证明,集团化办学为高中化学深度教学提供了资源整合与专业支持的双重保障,而真实情境则是连接二者的关键纽带。在实践中,通过名师引领的校际协同教研,将学科知识嵌入具有社会意义的项目任务中,能有效促进学生从知识接受者转变为问题解决者。这种“资源协同—情境建构—素养发展”的模式,不仅提升了课堂教学质量,还推动了集团内教师的专业成长和教育均衡发展。

未来,随着集团化办学的深入推进,高中化学情境教学可进一步完善三方面工作:一是建立集团化情境教学资源库,系统整合优质案例、实验方案、评价工具,实现资源的动态更新与共享;二是构建“名师引领 + 骨干带动 + 全员参与”的教研机制,通过专题培训、在线研讨等形式,提升薄弱学校教师的情境设计能力;三是拓展情境的社会维度,将“新能源”主题与碳中和、绿色化学等时代命题结合,使化学学习真正服务于学生发展与社会需求,为培养具有化学核心素养的创新型人才奠定基础。在此过程中,深度教学的内涵将不断丰富,最终实现集团内各校化学教育质量的整体跃升。

参考文献

[1] 王祖浩 . 化学情境教学论 [M]. 北京:高等教育出版社,2022.

[2] 教育部. 普通高中化学课程标准(2017 年版 2020 年修订)[S]. 北京:人民教育出版社,2020.

[4] 隋明志.基于真实情境的高中化学教学策略研究[J].数理化解题研究,2025(18):137 - 139

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)