广西民办高校教师职业倦怠的现状调查

陈其乾

广西外国语学院 广西南宁 530222

1.研究背景

近年来,职业倦怠逐渐成为研究热点,尤其在工作压力增大的背景下,越来越多的学者关注这一现象。与身体疲劳不同,职业倦怠属于心理层面的疲乏,常发生在长期进行重复性工作的人员中,导致他们对工作失去兴趣。根据2004 年国际心理学大会的数据,教师是职业倦怠高发的群体之一,占比达 20‰ 。在国家政策推动下,民办高校的改革与转型加速,但教师的任务与压力也随之增加,从而导致心理疲惫和职业倦怠。尽管近年来对职业倦怠问题有所关注,但针对民办院校专业教师职业倦怠的研究相对较少。本研究旨在调研广西民办高校教师职业倦怠现状,基于个体背景与社会综合两方面,分析情绪衰竭、人格解体及个人成就感三个维度对其影响。

2.研究综述

2.1 职业倦怠的概念研究

职业倦怠这一概念最初应用于心理研究领域。Freudenberger(1974)认为,倦怠现象常见于帮助他人的行业,表现为从业者的态度从积极转变为消极。随后,许多学者对这一现象进行了深入研究。Maslach 与 Jackson(1981)基于社会心理病理学框架,将职业倦怠界定为包含去人格化、情感耗竭及个人成就感低落的三维核心构念。Pine(1988)指出其可能影响生活的多个方面,如婚姻、学习和政治。Schein(1980)基于组织病理学框架,界定职业倦怠为演进性职业应激源,持续积累将引发个体应激稳态失衡。张晓春(1983)综合多位学者的观点,提出职业倦怠的成因包括工作动机变化、过重的工作负荷、较大的心理压力以及身心疲惫。王晓春(2003)对服务人员的职业倦怠进行了深入研究,利用观察法和个案研究分析工作产生的倦怠感受。Maslach 和 Jackson(2001)对职业倦怠的综合定义获得广泛认可,他们认为情绪衰竭是职业倦怠的核心,表现为个体情绪资源耗尽、缺乏工作热情和动力;人格解体则表现为对工作对象的麻木和消极态度;个人成就感低则指个体对自身能力的负面评价。

2.2 民办教师职业倦怠的解决对策研究

文献调查发现,职业倦怠对策研究主体聚焦于学校、教师自身及社会方面。张玲(2013)提出,缓解民办教师职业倦怠的有效对策包括:降低社会对民办教师的期望值,建立社会保障制度,学校需实施干预方案缓解教师职业倦怠症状;教师应建立良性师生互动并强化专业自主发展能力。陈世勇(2014)指出,缓解民办教师职业倦怠的主要途径应包括改善社会大环境、加强学校人文关怀以及促进教师个体的自我调节。陈秋芳(2016)基于师生心理契约理论提出系统性管理优化框架:教育组织应首先建立教师需求响应机制,通过精准诊断个体诉求、赋权信任及尊严维护强化职业认同;进而构建目标导向的绩效评价体系,明确岗位权责边界以激活成就动机;最终创设高支持性组织环境,运用组织行为学技术开发教师潜能。这三维干预策略通过心理契约-制度激励-环境赋能的协同作用,实现教师工作效能与组织管理质量的可持续提升。尚立华(2022)提出,针对民办院校专业教师职业倦怠,需从组织、社会及个人三方面入手:优化管理机制、提升学校质量、关注教师情感与发展、加强政府投入、提高教师地位、健全保障制度、提升教学水平、改善师生关系等,以缓解职业倦怠。吴金昌(2023)提出,缓解青年教师职业倦怠需加强职业规划与专业发展,民办高校提供支持,社会保障权益,提升认同和尊重,助力职业成长。通过这些研究,可以看出,职业倦怠的缓解需要从多方面入手,综合考虑社会、学校及教师自身的因素。

3.研究设计

本文主要采取了整体抽样调查的方法,将广西民办院校的教师作为研究对象,对广西 4 所民办院校专业教师产生职业倦怠的原因进行整体问卷调查,2022 年5 月对广西四所民办高校269 名教师进行的问卷调查显示(有效回收率 90.6% ),样本特征如下:女性占 55.39% ;已婚者 69.52% ;30-40岁教师最多( 37.92% );近半数教龄在1-5 年;初级职称比例最高( 49.81% );硕士学历者占 54.64% ;月收入集中在 4001-5000 元( 39.78% );周课时以16-20 节为主( 44.98% )。然后用SPSS 22.0 软件对调查收集到的广西省民办院校专业教师职业倦怠现状的有效数据进行录入,整理,审核和统计分析。主要回答以下研究问题:(1)广西民办高校教师在情绪衰竭、人格解体和个人成就感三个维度上的职业倦怠状况如何?(2)哪些个体背景因素对广西民办高校教师的职业倦怠有显著影响?(3)哪些社会综合因素对广西民办高校教师的职业倦怠有显著影响?

4.广西民办高校教师职业倦怠现状调查分析

本研究从情感枯竭、人格解体与自我成就感三个维度,调查分析影响广西民办高校教师职业倦怠的个体背景因素与社会综合因素,旨在通过分要素检验这两类因素与职业倦怠三个维度之间的关系。其中,个体背景因素涵盖教师的个人角色属性信息,具体包括性别、婚姻、年龄、教龄、职称、学历、收入及课时量等。社会综合因素则指向教师所处的外部宏观环境及其工作内部环境,涉及职业发展空间、组织管理机制、工作负荷强度、学生相关因素以及个体特质等层面。

4.1 个体背景因素调查概况

本研究采用马勒诗等人编制的有关教师职业倦怠量表,包含 22 个题目,分为三个维度:(1)情感枯竭(10 题):评估工作导致的情感耗竭程度。(2)人格解体(8 题):评估对工作对象的冷漠/负面态度。(3)自我成就感(7 题):评估工作中的成就感和自信。问卷采用5 点计分(4分-0 分:总是-从未)。职业倦怠程度判定标准为: ① 平均分 ≥ 3:非常严重; ② 2 ≤ 平均分 <3 :比较严重; ③ 平均分 <2 :较低。总体倦怠程度表现为:情感枯竭和人格解体得分越高,且自我成就感得分越低,则倦怠越严重。

4.2 个体背景因素调查结果分析

运用SPSS 26.0 对教师职业倦怠量表(MBI)调查数据进行分析。

(1)教师职业倦怠总体状况分析

调查显示,广西民办高校教师职业倦怠呈现分化:情感枯竭( 55.39% 教师得分≥2 分)和人格解体( 46.1% 教师得分≥2 分)均表现出中高水平倦怠,问题较严重;然而,个人成就感维度未显著降低(仅 1.12% 教师得分 <2 分)。此现象与预期不符,主要可能归因于师资结构不均衡(年轻教师热情高、老教师高职高薪且多为骨干,两者倦怠感均较低),拉低了整体倦怠水平;需特别强调,相当比例教师呈现严重职业倦怠倾向,此现象亟需重视。

(2) 个体背景因素对教师职业倦怠的影响分析

① 性别差异分析

男性教师在情感枯竭和人格解体维度上的平均得分均略高于女性教师,分别为( 2.07>1.96 ),表明两者均存在一定程度的情绪耗竭问题,男性程度稍高。但就自我成就感维度而言,女性教师得分高于男性教师,表明其个人成就感相对更高。独立样本 t 检验结果显示,男女教师在情感耗竭、去人格化及个人成就感低落三个维度上的差异均未达到统计学显著水平( p>0.05 )。

② 婚姻状况差异分析

已婚教师在情感枯竭、人格解体和自我成就感三个维度平均得分均略高于未婚教师,分别为( :2.01>1.95;1.55>1.52;2.95>2.94; )。独立样本 t检验结果表明,已婚和未婚教师在情感耗竭、去人格化及个人成就感低落三个维度上的差异同样均未达到统计学显著水平( ⋅p>0.05 )。

③ 不同年龄差异分析

30-39 岁教师职业倦怠最严重(情感枯竭得分最高2.27,人格解体最高1.68,个人成就感最低2.83);而50 岁以上教师倦怠最轻(情感枯竭最低1.61,人格解体最低 1.32,个人成就感最高 3.22)。统计检验表明,年龄仅对情感枯竭有显著影响,且 30-39 岁组与其他所有年龄段均存在显著差异。该结果主要源于:30-39 岁教师多为中级职称,面临晋升、学历提升及家庭多重压力;50 岁以上教师则因高薪、高职及临近退休,压力较小且易产生职业依赖。

④ 不同教龄差异分析

教龄对个人成就感 [ F=7.84 , p<0.001] 、人格解体 [F Θ=12.07 , p <0.001]和情感枯竭[F =18.20 , p<0.001 ]均有显著差异,工作年限是职业倦怠的重要因素。教龄在6-10 年的教师在情感枯竭(2.69)、人格解体(2.19)和个人成就感(2.62)上得分最高,表现出最严重的职业倦怠;教龄超过20 年的教师在情感衰竭(1.72)、人格解体(1.32)和个人成就感(2.85)上得分最低,显示职业倦怠较低。多重组间比较结果表明,与其他教龄段相比,6-10 年教龄的教师职业倦怠最为显著。6-10 年教龄的教师面临职称晋升和家庭责任的双重压力,职业倦怠尤为突出。此阶段教师易失新鲜感与激情,并承受教学及社会压力,表明其倦怠不仅关联工作年限,更与社会压力、教学技能及工作热情高度关联。

⑤ 不同职称差异分析

不同职称教师职业倦怠各维度存有显著差异( p<0.05 )。中级职称教师在情感衰竭(2.09)与人格解体(1.62)维度的均分显著高于其他组。而在个人成就感(2.84)维度的平均得分显著最低,表明该群体整体职业倦怠程度相对最高。与之形成鲜明对比的是,正高级职称教师在在情感衰竭(1.52)和人格解体(1.17)维度的平均得分显著最低,其个人成就感(3.19)维度的平均得分则显著最高,反映出该群体职业倦怠水平相对最低。后续的多重比较检验证实,中级职称教师群体在情感耗竭、去人格化和个人成就感低落三个方面的表现,与无职称、初级职称以及正高级职称教师相比,均存在统计学上的显著差异( ⋅p<0.05 )。中级职称教师职业倦怠较高,主要因为面临职称晋升压力、教学技能挑战以及社会生活压力,工作热情逐渐减退。低职称教师虽然教学经验较少,但年轻有拼搏精神,倦怠感较低。正高职称教师在薪资、教学水平和社会地位上都有较高成就,职业倦怠感较低。因此,高级职称教师职业倦怠最低,中级职称教师职业倦怠最高。

⑥ 不同学历差异分析

学历因素在教师职业倦怠各维度呈现显著差异。本科学历的教师在情感枯竭(2.22)、人格解体(1.72)上得分最高,个人成就感得分最低(2.87),表现出的职业倦怠最为严重;硕士研究生学历教师在情感枯竭上得分最低(1.89),博士研究生学历教师在人格解体(1.23)和个人成就感(3.13)上得分最低和最高。F 检验显示,学历在情感枯竭 [F=7.03,p<0.01] 、个人成就感[F =4.46 , p<0.05 ]和人格解体  三个层面存在统计学上的显著差异。多重比较显示,本科与硕士教师在情感枯竭、人格解体及低个人成就感上均呈显著差异。民办高校初期多为本科学历教师,随着学校扩展和师资提升,学历要求逐渐提高。本科学历教师面临更繁重的教学任务和科研压力,同时需要提升学历,这导致他们的职业倦怠感最为严重。

三个层面存在统计学上的显著差异。多重比较显示,本科与硕士教师在情感枯竭、人格解体及低个人成就感上均呈显著差异。民办高校初期多为本科学历教师,随着学校扩展和师资提升,学历要求逐渐提高。本科学历教师面临更繁重的教学任务和科研压力,同时需要提升学历,这导致他们的职业倦怠感最为严重。

⑦ 不同月收入差异分析

数据显示,月收入 3000-5000 元教师在情感衰竭(2.03)与人格解体(1.67)维度均值最高,自我成就感最低,表明该群体职业倦怠程度最严重。而月收入超过 6000 元时,情感枯竭(1.45)和人格解体(1.54)得分最低,个人成就感(2.98)得分最高,F 检验表明收入较高的教师职业倦怠最低。尽管月收入在职业倦怠三个维度上没有显著差异(  ),但可以观察到,收入的增加与情感衰竭和人格解体的减少相关,个人成就感则随收入增加而提高。这表明收入水平对教师的职业倦怠有一定的影响,尽管差异不显著,收入较高的教师整体职业倦怠较低。

),但可以观察到,收入的增加与情感衰竭和人格解体的减少相关,个人成就感则随收入增加而提高。这表明收入水平对教师的职业倦怠有一定的影响,尽管差异不显著,收入较高的教师整体职业倦怠较低。

⑧ 不同周课时的教师职业倦怠差异

高负荷组(周课时 ≥20 节)的教师在情感衰竭(2.61)和人格解体(1.97)得分最高,个人成就感得分最低(2.54),反映该群体职业倦怠程度较为严重;而低负荷组(周课时≤9 节)在情感枯竭与人格解体得分最低,个人成就感低落得分最高,显示其职业倦怠水平相对较轻。单因素方差分析证实,不同周课时在情感衰竭[F =7.40 , p<0.001⌋ 、人格解体[  0.001]和个人成就感[F =5.55 , p<0.001-- 三个维度上存在显著差异。伴随周课时增加,情感耗竭与去人格化水平呈上升趋势,个人成就感则逐步下降。值得注意的是,临界点分析表明,周课时 ≥12 节的教师群体在三个倦怠维度上的表现,与 ≤12 节群体存在显著分化。这表明教学工作量饱和度是预测教师职业倦怠的核心变量,尤其在民办高校规模扩张导致生师比持续提升的背景下,课时负荷管理具有紧迫的实践意义。

0.001]和个人成就感[F =5.55 , p<0.001-- 三个维度上存在显著差异。伴随周课时增加,情感耗竭与去人格化水平呈上升趋势,个人成就感则逐步下降。值得注意的是,临界点分析表明,周课时 ≥12 节的教师群体在三个倦怠维度上的表现,与 ≤12 节群体存在显著分化。这表明教学工作量饱和度是预测教师职业倦怠的核心变量,尤其在民办高校规模扩张导致生师比持续提升的背景下,课时负荷管理具有紧迫的实践意义。

综合研究结果可知,广西民办高校教师在职业倦怠的三个维度上,情感枯竭得分平均为 2.08,人格解体为 1.59,个人成就感为 2.87,标准差分别为 0.63、0.64 和 0.44,表明教师总体的个人成就感较高,但情感枯竭和人格解体较为得分较低,呈现出可观测的职业倦怠症状。职业倦怠的影响因素分析显示:收入水平、婚姻状及性别变量未呈现统计学显著效应,而年龄结构、学历层次、职称等级以及周课时量与教龄年限等变量则构成显著预测因子。

4.3 社会综合因素调查结果分析

为了确保研究结果的客观性和准确性,本研究进一步通过问卷调查深入探讨了社会因素对教师职业倦怠的影响。数据结果显示,社会综合因素对教师职业倦怠有明显影响。为进一步探析社会因素、组织管理因素、职业发展因素、个人因素、工作负荷因素、学生因素对教师职业倦怠的影响程度,再从教师职业倦怠三个维度出发,对各因素进行逐步回归分析。

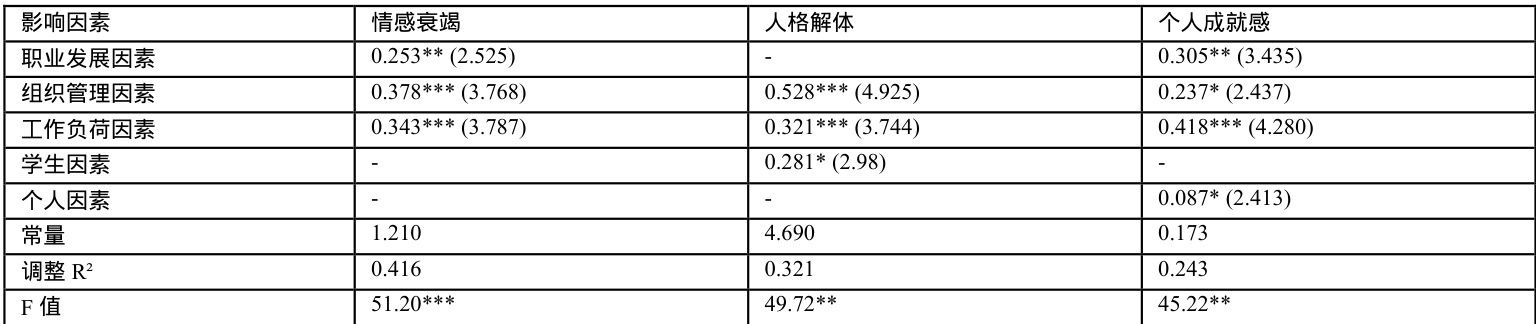

表1 职业倦怠三维度回归分析综合结果

数据分析表明(如表 1 所示),工作负荷与组织管理对情感衰竭、人格解体和个人成就感均具显著预测作用,职业发展因素显著解释情感耗竭与成就感变异,学生因素主要预测人格解体维度,个人因素仅关联个人成就感。

5.结语

基于调查显示的民办高校教师显著职业倦怠问题及其复杂成因(涉及学校、学生、社会等多方面),本研究提出多层面协同干预建议:政策层面需完善法规、强化法律保障与财政支持,确保公平稳定发展环境;社会层面应增强公众认可与尊重,破除偏见,维护教师尊严;学校层面须提

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)