高海拔地区儿童吞咽障碍与营养状况的相关性及干预策略

赵海霞 李彦军

青海省妇女儿童医院 青海西宁 810000;西宁市第三人民医院 青海西宁 810000

高海拔地区低氧、低压及寒冷环境对儿童生长发育构成持续性挑战。既往研究多聚焦于高原儿童生长迟缓及贫血等问题[1]。吞咽功能障碍不仅直接限制营养摄取,在低氧环境下更易形成"营养摄入不足-组织缺氧加重-功能恢复受阻"的恶性循环[2]。本研究旨在明确高海拔地区儿童吞咽障碍发生率,分析其与营养状况的关联性,并探索有效干预策略,为改善高原儿童健康提供理论依据。

1.资料与方法

1.1 一般资料

高原组:2022 年 6 月-2023 年 12 月于海拔 3650 米高原地区纳入 3-12岁常住儿童198 例(男106 例,女92 例)。

平原对照组:同期于海拔 500 米纳入年龄、性别匹配健康儿童 100 例(男52 例,女48 例)。两组基线资料统计学差异( P>0.05 )。

1.2 方法

1.2.1 吞咽功能评估

初筛(改良饮水试验):由培训合格的护士执行。观察儿童饮用 3ml/5ml 温水时是否出现呛咳、发声异常(湿性嘶哑)、饮水时间延长或频繁清嗓,任一异常视为阳性。

临床吞咽功能评估(CSE):初筛阳性者由儿科医师及康复治疗师联合评估:

口腔期功能:唇闭合力、舌运动协调性(上下/侧向运动)、咀嚼效率、食团残留;咽期功能:喉上抬幅度(触诊评估)、吞咽启动延迟、进食后呛咳/清嗓、嗓音变化。

1.2.2 营养状况评估

人体测量学指标:身高、体重测量,计算 WHO 身高别体重 Z 评分(WHZ)

血液生化指标:空腹静脉血白细胞计数(WBC)、红细胞计数(RBC)、血红蛋白(Hb)等。

1.2.3 干预方案干预组:

营养支持方案:

能量蛋白质强化:营养师制定高能量密度(添加植物油)、高蛋白(肉糜/蛋类/乳制品)、富微量元素食谱,采用少量多餐模式(5-6 餐/日);食物质地调整:依据吞咽障碍程度提供泥糊状/细软食物,避免稀流质及坚硬固体;喂养行为规范:保持坐位头前倾姿势,控制单口进食量,餐后维持直立位30 分钟;吞咽康复训练:口腔功能训练:唇闭合抗阻训练(压舌板抵抗)、舌灵活性训练(定向舔舐)、渐进式咀嚼训练;感觉刺激:冰酸棉棒咽部刺激;保护性吞咽技术:空吞咽、用力吞咽、侧向转头吞咽;呼吸-吞咽协调训练:腹式呼吸配合吞咽指令

对照组:接受常规喂养知识宣教,结构化营养及康复干预。

1.3 观察指标

营养指标:WHZ、Hb、Alb、吞咽功能评分(干预前后、干预组与对照组疗效差异。

1.4 统计学方法

采用 SPSS 25.0 软件。计量资料以  表示,组间比较采用独立样本t 检验,组内干预前后比较采用配对t 检验;计数资料采用χ ²检验; P<0.05 为差异有统计学意义。

表示,组间比较采用独立样本t 检验,组内干预前后比较采用配对t 检验;计数资料采用χ ²检验; P<0.05 为差异有统计学意义。

2.结果

2.1 营养状况

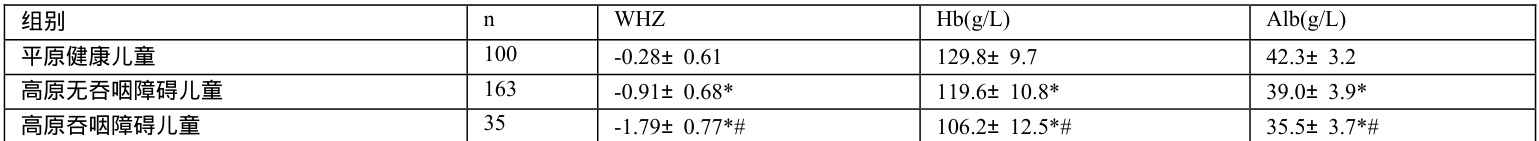

高原吞咽障碍儿童营养指标显著低于平原健康儿童,吞咽障碍患儿WHZ、Hb、Alb 均显著低于高原健康组( P<0.05 )。见表1.

表1:三组儿童基线营养指标比较(  )

)

*注:与平原组比较  ;与高原吞咽障碍组比较

;与高原吞咽障碍组比较

2.2 干预效果评价

干预组吞咽功能评分高于对照组( P>0.05 )。(表2)。

表2:干预前后吞咽功能评分变化(  )

)

3.讨论

吞咽是依赖脑干中枢、颅神经及咽部肌群协同的精密过程[3];呼吸-吞咽节律失调:代偿性呼吸增快干扰吞咽性呼吸暂停,增加误吸风险(饮水试验阳性率高与此相符);肌肉代谢受损:口咽肌群能量代谢障碍致咀嚼耐力下降,表现为进食缓慢与摄入不足;感觉反馈异常:咽喉黏膜微循环障碍降低机械感受器敏感性,延缓吞咽反射触发[4]。

营养支持与吞咽康复的协同作用构成干预核心,营养管理的关键作用、能量密度提升与蛋白质强化直接弥补摄入缺口;食物质地调整是安全保障核心,规避稀流质与硬质食物,确保营养有效摄入,喂养体位优化增强进食安全性、吞咽康复的功能重塑价值、口腔运动训练增强肌力与协调性、保护性吞咽技术代偿生理缺陷、呼吸-吞咽协调训练降低误吸风险、功能改善促进摄入增加,营养改善支持功能恢复,形成正向循环[5]。

综上所述,高海拔环境显著增加儿童吞咽障碍风险,并与营养不良形成强化性恶性循环。

参考文献:

[1]贾杰."吞咽障碍与肺部感染"的临床现状分析及新策略[J].中国医刊,2024,59(9):929-931.

[2]何竹韵,唐磊磊,李国宏.喉癌患者行全喉切除术后发生吞咽困难的危 险因素及干预策略[J].中西医结合护理(中英文),2024,10(5):104-106.

[3]赵林娟,顾永梅,葛春霞,等.脑卒中吞咽障碍患者相关性肺炎危险因素分析及其预防策略[J].中华保健医学杂志,2023,25(1):97-99.

[4]王中莉.短链脂肪酸与脑卒中功能结局的相关性及机制研究[D].中国医科大学,2023.

[5]王佳燕,鲜雪梅,贺晓映,等.老年食管癌病人吞咽困难干预策略研究进展[J].Chinese Nursing Research,2024,38(8).

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)