建设项目档案管理中的人员沟通与团队协同优化策略

黄锦

上海晔舟企业管理咨询有限公司 上海市 200135

1 引言

建设工程项目在长期、多专业、高频次协同交付过程中,档案管理作为项目全生命周期信息整合与成果固化的关键环节,其管理效能直接影响项目验收效率与资产确权质量。本文所研究的莘庄地铁站上盖综合开发项目具有时间跨度长、参与主体多、专业交叉复杂等特征,在项目推进过程中因人员更替频繁与沟通结构层级多样,导致问题频发,暴露出当前传统档案管理模式在复杂协同场景下的适应性不足。本文基于实际项目中的问题提取,围绕人员沟通结构优化与档案协同路径重构展开系统研究,构建角色驱动的协同机制框架,并引入 BIM与EDMS 等数字化工具进行流程重塑,以期提升跨组织信息传递效率和档案交付完整性,为同类复杂项目档案管理体系的优化提供技术支撑与实证经验。

2 项目档案管理中协同障碍的问题分析

2.1 当前档案管理模式下的信息流动路径建模

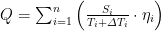

建设项目档案信息的流动通常遵循由施工、监理、设计、建设等多主体间顺序传递并交由归档管理的传统模式。在莘庄地铁站上盖综合开发项目中,因项目分为三期实施,时间跨度长达九年,原有线性信息流模型存在明显滞后性与断裂风险。信息在各阶段缺乏统一格式与标准接口,导致信息归档延迟、冗余或缺失现象严重。信息流的有效带宽明显受限于手工传输与人员沟通效率,其在竣工验收阶段造成档案交付延迟的直接原因可通过信息流通量函数表达为:

其中,Q 表示单位时间内可归档的有效信息流量,Si 表示第i 单位生成的档案信息量, Ti 表示信息传递的预期处理时长, ΔTi 表示非预期沟通滞后时间, n i 表示该单位归档数据格式的标准化系数。计算结果显示,当 ΔTi 较大或 ΠΠ i 趋近于0 时,信息流几乎中断,项目整体档案归集能力明显下降。

2.2 人员沟通结构中的低效环节识别

项目信息归档依赖于不同单位人员间的密切沟通与反馈确认,而沟通效率直接影响档案数据的完整性与时效性。本文以莘庄项目中档案编制阶段的核心四方单位(施工单位 A、监理单位 B、设计单位 C、归档管理方 D)为研究对象,采集其在资料交付与归档过程中发生的关键沟通行为数据,建立沟通路径强度与效率指标量化表(见下表 1)。采集周期为 2023年 8 月至 2023 年 12 月,覆盖项目归档阶段主要协同任务。数据来源为项目协同平台日志记录及沟通响应时间统计。

表1 路径强度与效率指标量化表

数据表明,设计单位C 与其他各方的沟通效率显著滞后,其中与归档管理方D 的沟通路径在平均响应时间、失真率及追踪失败率三项指标中均为最高值。该路径成为影响归档时效与文档一致性的关键瓶颈,暴露出信息交付责任模糊与接口机制缺失的问题。

2.3 项目阶段性协同断裂点归因分析

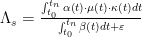

阶段性协同是保障档案系统连续性与完整性的核心机制,其断裂主要表现为信息输出节点未形成有效输入逻辑链,造成文档内容缺项或不匹配现象频发[1]。结合本项目资料审查过程,多个阶段资料未能顺利衔接归因于缺少动态数据接口与流程同步机制。施工日志与技术核定单缺乏时间戳同步标识,导致结构施工阶段与内装阶段资料无法有效比对。监理单位缺少设计图纸最新版本共享渠道,在审查过程中误判资料有效性,反复驳回归档申请,造成协同效率下降。为定量刻画阶段协同断裂程度,构建档案系统阶段协同性指数模型:

其中,α(t)为有效文档响应密度, μ(t) 为多源文档一致性函数,κ(t)为多节点确认率函数,β(t)为阶段滞后率,ε为干扰冗余因子。指数Λs 趋近于 1 表示协同完整性高,趋近于 0说明存在显著断裂。实际项目测算中,部分阶段 Λs<0.45 ,已远低于警戒阈值 0.65,需设立专门的阶段归集控制节点进行结构性补偿。阶段协同断裂不仅影响项目验收质量,也给后期设施运维中的档案调用带来隐患。

3 沟通与协同机制的数字化优化方法

3.1 以角色为核心的协同重构机制设计

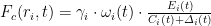

建设项目中档案信息的传递路径应体现出明确的角色边界与职责映射,当前以单位为维度的管理体系在角色更替频繁的背景下难以建立稳定的信息接力机制。基于前述项目分析中发现的沟通断层与协同失效问题,应构建以“角色-行为-节点”为核心的结构化协同机制,并以矩阵映射方式固化在管理系统中[2]。该机制应包含五类基础角色:资料生成者、归档责任人、审核控制人、归档接口人及档案验收管理者,并对其在不同阶段的行为路径进行离散建模。设协同行为函数为:

其中, ri 表示第 ii 个角色, γi 为角色稳定系数, ωi(t) 表示该角色在时刻 t 的沟通频次权重,Ei(t)为其实际输出档案信息有效量,Ci(t)为信息沟通成本,Δi(t)为角色响应延迟。协同行为函数 Fc 趋近于零表示该角色处于沟通失效状态。该函数嵌入项目协同平台中,可实时判断角色行为异常并触发协同预警。

3.2 构建基于 BIM+EDMS 的数据驱动沟通通道

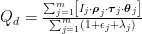

在信息管理平台构建中,基于建筑信息模型(Building Information Modeling,BIM)与电子档案管理系统(Electronic Document Management System,EDMS)融合架构,是实现数据驱动型协同的关键路径。BIM 平台承载项目全生命周期的构件信息,而 EDMS 系统则负责文档流转、权限分发与归档执行,两者在逻辑与数据层面实现互操作,可有效消解组织边界对信息传递的阻断。系统架构引入基于 API 中台的数据桥接机制,使不同软件系统间的数据以REST 协议标准化集成,数据对象以统一语义模型打通设计、施工与监理平台,实现单点操作、多点更新的目标[3]。若以信息协同质量 Qd 衡量通道运行效果,构建如下模型:

其中, Ij 表示第 j 种信息类型的传输频次, Πρj 为其格式一致性, τj 为通道稳定性系数,θj 为归档映射精度, ϵj 为信息失真率, λj 为路径跳转冗余度。当 Qd>0.85 时,系统整体信息传输处于高质量状态。表 2 展示了系统上线前后归档数据质量提升情况,验证融合平台在提升信息协同性与文档规范性方面具有显著成效。

表2BIM+EDMS 系统运行前后归档质量数据对比表

3.3 多角色协作过程中的工作流智能引擎

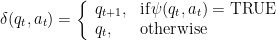

在多单位协同场景下,信息任务流常因流程依赖关系复杂与事件触发机制滞后导致归档失序。为此需引入基于状态机机制的智能工作流引擎,驱动任务状态转移并动态匹配归档行为节点。该工作流引擎可通过时态逻辑控制器判断文档归集流程是否符合预定条件,当系统检测到归档前文档缺失或签批遗漏时将自动阻断流程,直至数据链补齐[4]。引擎内部状态转移函数表达为:

其中, qt 为当前工作流状态, ααt 为当前触发事件, ψ 为判断函数。当归档节点文档状态满足设定条件(如签批完成、版本合规),状态从 qt 转至 qt+1 ,反之停留原状态。系统应用表明,智能工作流可将复杂归档行为拆解为可追踪的结构性路径,并通过状态机驱动文档归集行为与节点责任自动联动,有效降低归档遗漏与流程反复发生率,提升协同系统

5 结语

本文基于莘庄地铁站上盖综合开发项目的实践背景,聚焦档案管理的信息流断裂与沟通结构失效问题,构建了角色驱动的信息协同模型,融合BIM 与 EDMS 构建数据驱动的沟通通道,并嵌入智能工作流引擎实现归档任务流程闭环控制。系统部署实证表明,归档完整性、信息响应效率与沟通网络稳定性均得到显著提升,验证了协同结构重构与平台集成路径的积极作用。本文以问题为导向建立模型,以数据为基础提出机制,在工程实践中实现了信息归集逻辑由分散到聚合、沟通路径由线性向动态结构的转变,为大型复杂建设项目构建高韧性、高响应的档案协同体系提供了可行的技术路径与理论支撑。

参考文献

[1]刘越男,王红敏,贺谭涛.数字化转型进程中档案与业务双向赋能的框架与路径研究—以建设项目电子文件归档和电子档案管理为例[J].档案学研究,2025,(01):105-112.

[2]王红敏.以案为鉴提升档案管理水平助力建设项目防范化解安全风险[J].中国档案,2025,(01):26-27.

[3]李新臻.重大工程建设项目档案管理工作存在的问题与对策[J].办公室业务,2024,(24):66-68.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)