BIM- GIS 融合技术在城市地下管廊全生命周期碳追踪中的研究

胡如龙

中国水利水电第十一工程局有限公司

1.引言

随着智慧城市建设的推进,地下综合管廊的运维需求不断增加[1-2]。城市地下管廊作为城市基础设施的主动脉,承担着电力、通信、给排水、燃气等市政管线的集中化、智能化管理职能,是破解马路拉链与空中蜘蛛网难题的核心载体。BIM-GIS 数据库平台,可以实现多源数据的有效融合和三维可视化展示[3-4]。然而,其城市地下管廊全生命周期碳排放问题长期处于“隐性化”状态,成为制约行业低碳转型的关键瓶颈。

盾构施工(如土压平衡盾构机)的碳排放与地质条件(如土层渗透率、含水率)强相关,传统静态模型误差率高达 35% ;再生骨料混凝土(替代率 30%~50% )的碳减排效益因再生骨料来源(建筑垃圾种类、预处理工艺)差异显著,传统方法无法区分其与天然骨料碳排放的级配效应;施工机械(如履带吊、混凝土泵车)的碳排放随负载率波动,但传统核算以额定功率计算,导致单日碳排放偏差可达 ±22% 。BIM 模型聚焦构件级属性(如混凝土强度等级C40、钢筋直径 25mm ),但缺乏地理空间坐标(如 WGS84 坐标系下的经纬度),难以与 GIS中的地质雷达探测数据、地下管线普查数据融合;GIS 可展示管廊的空间分布(如管廊中心线与地铁线路的平面交叉),但无法解析施工阶段盾构机实时掘进参数(如推进速度、扭矩)与碳排放的动态耦合关系。基于BIM 构件级数据与GIS 空间分析,建立盾构施工碳排放动态预测模型,通过 IFC-CityGML 数据互操作,实现管廊构件碳排放与地质条件、交通流量的时空关联分析,集成物联网传感器与数字孪生技术,对运维能耗进行分钟级监测与优化,降低碳排放。

2. BIM-GIS 融合技术架构与碳追踪方法

2.1 融合技术架构

采用“数据层-服务层-应用层”三级分层架构,实现 BIM 与 GIS 数据的全链路贯通与碳追踪业务闭环。

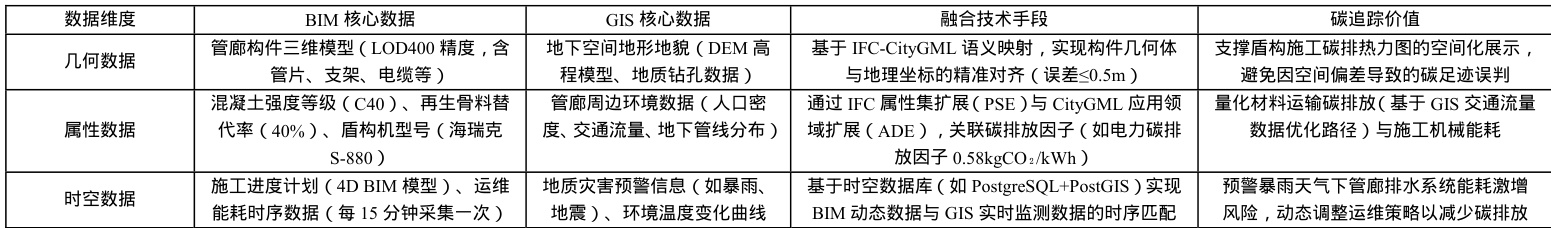

(1)数据层。基于 IFC(BIM)与 CityGML(GIS)标准,构建管廊构件级碳排放数据库,涵盖混凝土强度、再生骨料替代率、盾构机能耗等 12 类参数。数据层是 BIM-GIS 融合的基石,通过多源异构数据整合,形成支持碳追踪的标准化数据资产。如表1 所示。

表1 数据层的应用

(2)服务层。开发 BIM-GIS 中间件,实现空间坐标转换(如 WGS84 转地方坐标系)、属性数据映射(如 IFC 的 IfcMaterial 类与 CityGML 的 Building 类关联)。服务层是数据与应用的桥梁,提供碳追踪的核心算法与工具链支持。LCA 适用于微观构件级计算(如单块管片碳排放),EIO-LCA 适用于宏观产业链分析(如水泥生产碳排放),二者互补提升精度。通过GIS 缓冲区分析(Buffer Analysis)与 BIM 碰撞检测(Clash Detection),将空间冲突导致的碳排放增加量(如重复开挖碳排放)纳入核算体系。

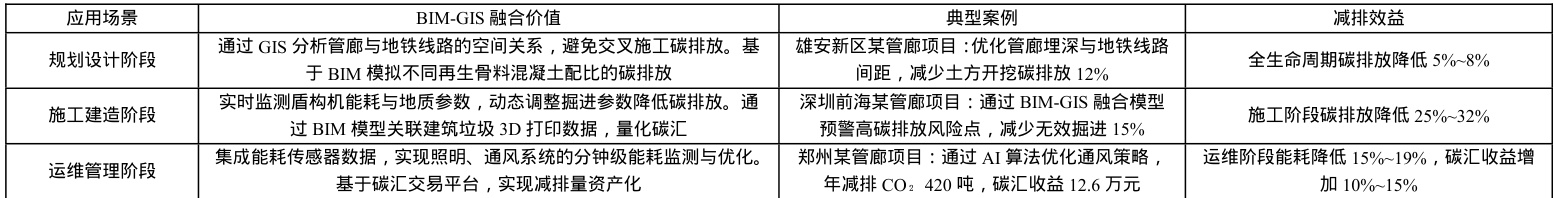

(3)应用层。集成碳足迹计算引擎,支持 LCA(全生命周期评价)与投入产出分析(EIO-LCA)双模式。应用层直接面向用户需求,提供可落地的碳追踪解决方案。通过统一的BIM-GIS 碳追踪平台,实现多项目碳排放的横向对比与纵向追溯,在招投标阶段明确碳排放指标,优先选用低碳技术方案,基于实时碳排放数据优化运维策略,降低运营成本并参与碳交易市场。如表2 所示。

表2 应用层的分析

CityGML 的自动映射,在盾构机等设备端部署轻量化碳追踪模块,减少数据传输延迟,构建数字孪生平台,集成BIM、GIS、IoT 数据,实现全生命周期碳排动态推演。

2.2 全生命周期碳追踪方法

2.2.1 规划设计阶段

通过 GIS 分析管廊与地铁、地下管线空间关系,避免重复开挖导致的碳排放增加;利用BIM 模拟不同再生骨料混凝土配比(如 30% 、 40% 、 50% 替代率)的碳排放,结合 GIS 分析运输距离,优化材料供应链。

2.2.2 施工建造阶段

通过集成盾构机实时能耗数据(kW·h)与地质参数(如土层密度、含水率),通过 GIS可视化碳排热力图;建筑垃圾3D 打印碳抵消:将建筑垃圾再生骨料混凝土应用的碳减排量(按每吨消纳量折算CO 当量)纳入动态碳追踪模型。

2.2.3 运维阶段

通过BIM 模型关联传感器数据(如温度、湿度、照明能耗),GIS 实现空间化展示;基于管廊碳减排量(如年减排CO 500 吨),生成CCER(国家核证自愿减排量)证书,实现碳资产数字化管理。

3 技术局限性及改进方向

IFC 与 CityGML 标准在语义层存在差异,需人工干预完成属性映射,部分施工设备(如小型挖掘机)未接入物联网,导致碳排放数据缺失,高精度 BIM 模型(LOD400)与 GIS 轻量化需求存在冲突。

在城市地下管廊工程建设中应开发 BIM-GIS 中间件 2.0,引入语义网技术,实现 IFC 与

4 结语

BIM-GIS 融合技术通过“空间-属性”双维度碳追踪,为城市地下管廊低碳化建设提供了量化工具。实证表明,该技术可使全生命周期碳排放降低 28% 左右,施工阶段减排效果最显著。未来需重点突破数据互操作、实时性等瓶颈,推动该技术向智慧城市、数字孪生等领域延伸,助力双碳目标实现。

参考文献:

[1]田洪伟,撒兴才,李钰,等.基于联动控制与 AI 视觉识别技术的地下管廊智能巡检机器人研究[J].科技创新与应用,2025,15(10):10-13.

[2]崔涵,魏立明.基于改进Apriori 算法的地下综合管廊火灾预警技术研究[J].消防科学与技术,2025,44(02):250-255.

[3]胡忠强.基于 BIM 与 GIS 融合技术的城市综合体建筑设计研究[C]//江西省工程师联合会.2024 年智能工程与经济建设学术会议论文集(工程管理与经济建设专题).华汇工程设计集团股份有限公司金华设计分公司;,2024:197-199.

[4]刘文海.基于 BIM 与 3D GIS 技术融合的城市轨道交通设计[J].新城建科技,2024,33(07):19-21.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)