个性化的视知觉体验对形式语言产生影响的方式

王俊睿

河北美术学院 050700

一、形式语言与视知觉

绘画是一种用于表达的工具,其包含的不论是情感、态度、或是观念,都要借用合适的载体,就像说话要通过文字语言一样,绘画便一定要通过形式语言。绘画中的形式语言指的是一系列指令和策略,它们使得艺术家的作品在长时间内拥有可被识别的明显风格。这种指令和策略对于绘画或者是任何艺术来说都是必不可少的。

至于视知觉的概念,我们要分两部分进行阐释—知觉与视觉。光作用于视觉器官,使其感受细胞兴奋,其信息经视觉神经系统加工会,并产生视觉。而知觉指的是一种组织并解释外界客体和事件产生的感觉信息的加工过程。将它们合二为一,我们会发现视知觉指的就是在由视觉产生初步的感观刺激后,人们对于这种感官刺激进行一定程度的理解和解释的动作。在某种程度上。艺术可以被视为一种以视知觉体验为内容,以各种材料为物质载体的语言,而物质载体的选择取决于作品传达的视知觉体验。

二、视知觉与客观真实的鸿沟

对形式语言的建立能够产生影响的要素有很多,其中视知觉与客观真实之间的鸿沟是不可忽视的一项。

人们的视知觉体验与客观真实之间存在的差异可能远远大于我们的想象。大脑把信号到达的时间差隐藏了起来。它收集了感官所有信息并消除了每一种感官之间的时间差才构建出一个当下的故事。总之,任一瞬间,我们所经历的视知觉体验只在较小程度上取决于进入眼睛的光,更多是取决于脑子里已经有的东西—记忆。我们的记忆并不像人们通常认识的那样准确,旧的记忆会干扰新的记忆经验,因此,现实并非我们想象的那么客观,每个人都生活在自己独一无二的视知觉与情感里。

总而言之,人们的视知觉体验与客观真实之间存在着不可逾越的鸿沟,且每个人都有一条属于自己的独一无二的鸿沟,它们真实地反映出个人过去的生命历程,也不可避免地影响着个人未来的视知觉体验。这种既有的鸿沟不断影响着视知觉的生成,而新的视知觉又反过来加深这条鸿沟,二者的作用关系相互嵌套,放大彼此之间的效果,就像经济学中的“复利”概念—指在计算利息时,某一计息周期的利息是由本金加上先前周期所积累利息总额来计算的计息方式。人们的视知觉体验愈是增加,就愈具有其自身的个性,对于创作者来说,也就使它的观察方式愈发个性化,作画方式愈发独特、形式语言也就从中生成或改变了。

三、个性化的生命体验

上文所说的视知觉体验只是人们种种生命过往的一部分,而个性化的生命体验在形式语言的建立中起到的不可替代的作用。人之所以为人,是因为他一生所经历的生命体验塑造了他,而生命体验是以一连串的记忆的形式储存的。为此,本文有必要对记忆、生命体验、与形式语言之间的相互作用进行讨论。

人脑通过加强神经元之间的连接强度来保存记忆,不管是对视知觉的记忆还是对其他事物来说都是如此。我们生命中的每一刻都会影响大脑,从而日积月累,积少成多的对大脑内部的微观结构进行了整合。这样根深蒂固的神经元连接,可以被称为吸引子,他能够盖过较弱的信息组合模式。这种特性使得相同的经验在不同的人身上发生时,会引起不同的知觉反应,而这种反应又不仅仅局限于视知觉的反应。这就使得人们对于相同的光学信号有着不同的具有个性的视知觉体验,从而使不同的艺术创作者在描绘外界对象时做出不同的选择,而在描绘同一对象时,又会选择不同的角度。近似的叙事内容可能触发不同创作者截然相反的情感,从而创作出迥然不同的作品。

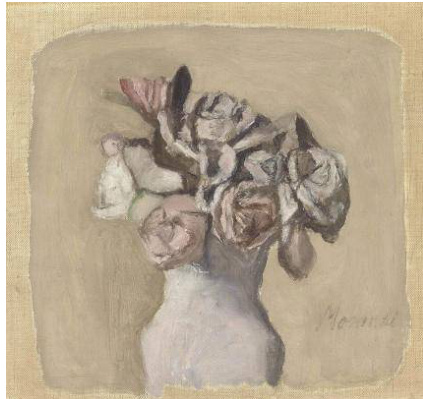

以奥迪隆·雷东与乔治·莫兰迪所绘的作品为例。同样以花为题材,雷东画出了热情洋溢,娇媚妍丽,绚烂甚至有一丝神经质的情绪;莫兰迪的作品却表现出了静谧、沉稳、富有禅宗意味和出世之感的意境。二者的差别的不仅是画面中可见的具体事物的差别,更反映了二人不同的世界观,也映照了二人一贯的形式语言。

图 3.1 《花》 莫兰迪

图 3.2 《一束野花》 雷东

在视觉艺术中所有关于要素与他们的组合方式的选择很大程度都是上由个人的主观体验与生命历程决定的,这些生命历程影响了人们的视知觉体验,从而造成人们在对于绘画因素的选择以及对于这些因素的组织方式上产生了不同的认识与实践。正是这些认识与实践,最终对形式语言的形成产生了显著的作用。

四、结论

在艺术领域中,对形式语言的研究可谓汗牛充栋,可大多数研究旨在探讨形式语言的种类和影响,却鲜有人关注其形成的原因。本文结合其他学科的研究,对形式语言的形成机理进行了讨论。形式语言对于视觉艺术来说既存在必要性又存在必然性,而个性化的视知觉体验、以及生命体验是影响形式语言建立的重要条件。这些要素改变了形式语言中的要素,对视觉艺术产生了不可忽视的影响。人们常说做事要实事求是,这固然是永恒不变的真理,可是在视觉艺术创作的领域中,人们的感知与客观真实是永远存在鸿沟的,对于认识真理来说,这也许是人类的感官的缺陷,但是对于艺术来说,它却是形式语言的重要源泉。

参考文献:

[1] (美)托马斯·刘易斯,法拉利·阿米尼,理查德·兰龙.爱的起源[M].黎雪清,杨小虎译.重庆.重庆大学出版社.2020.

[2] (美)比尔·布莱森.人体简史[M].闾佳译.文汇出版社.上海.2020.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)