小学语文中段习作“教学评”一体化策略研究

张琳

辽宁省大连市甘井子区中心小学 116033

引言:

小学语文中段(三四年级)是习作能力培养的“爬坡期”。此时学生刚从“写几句话”过渡到“写段落、写短文”,既需要掌握基本的写作方法,又需要建立表达自信。若能让“教什么、学什么、评什么”保持一致,就能帮学生踩稳每一级台阶 [1]。本文结合教学实践,谈谈中段习作“教学评”一体化的具体做法。

一、依教材定目标,让“教”与“评”同方向

中段习作教学的第一步,是把教材的“习作要求”转化为具体、可评价的目标。每个单元的目标要“小而实”,比如“能用上‘有的……有的……还有的…’写课间活动”,而不是笼统的“写生动”。目标明确后,评价标准也要对应设计,让学生知道“做到什么程度算好”[2]。

例如,在教学(三年级)“写熟悉的一个人”时,教师可以设定目标:“能写出人物的一个特点,并用 ψ1~ψ2 个具体事例说明”。对应的评价标准可分为三级:基础级“写出人物是谁,有一个特点”;提升级“用一个事例说明特点”;优秀级“用两个事例,其中一个有动作或语言描写”。教学时围绕“找特点、选事例”展开,评价时对照标准打勾,学生一看就知道“自己做到了哪一步,还差什么”。

二、设计阶梯式练习,让“学”紧扣“教”的核心

练习不能是“一次性写一篇作文”,而要像爬楼梯一样,拆成几个小任务,每个任务对应一个教学要点,让学生在分步练习中逐步掌握方法。每一步练习后及时评价,确保学会了再往下走,避免“囫囵吞枣”。

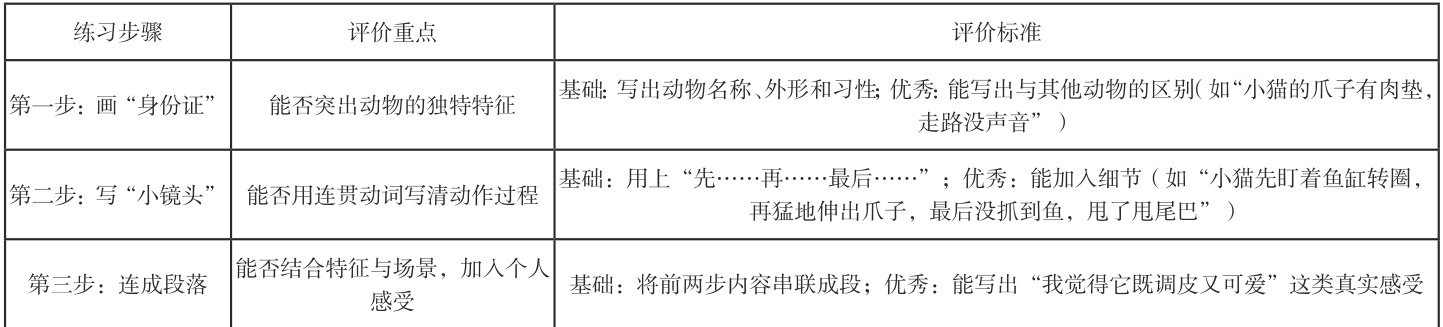

例如,在教学(四年级)“写一种动物”时,可以把它拆成三步练习:第一步“给动物画‘身份证’”,让学生填“名字、外形(毛色、耳朵等)、习性(爱吃什么、爱做什么)”,评价时看“有没有写出和其他动物不一样的地方”;第二步“写一个动物的‘小镜头’”,比如“小猫吃鱼”“小狗玩球”,要求用上“先……再……最后……”,评价重点是“有没有把动作写清楚”;第三步“把‘身份证’和‘小镜头’连成一段话”,加上自己的感受,评价时对照“是否有特点、是否有具体事例”。学生每完成一步,教师用“你写出了小猫‘用爪子捞鱼’这个独特动作,很棒!”这样的评语引导,最后成文时就会轻松很多。

三、用“动态评价”串联学与改,让进步看得见

评价不是“判对错”,而是帮学生“找方向”。中段学生需要的是“能看懂、能做到”的反馈,比如圈出“写得好的句子”,用简单符号标出“这里可以加个比喻”,再让他们照着改。还要鼓励学生互评,在找别人优点的过程中,自己也能学到方法。

例如,在学生完成(三年级)“写家乡的景物”这一习作后,教师可以设计“三色笔评价表”:红色笔圈出“最生动的句子”(如“桃花落在水里,像给小河系了条粉围巾”),蓝色笔在“可以补充的地方”画问号(如“家乡的小河很美”旁注“能写写河水的声音吗?”),黑色笔写一句鼓励的话(“你注意到了春天的小河,很会观察!”)。接着,还可以让学生之间进行互评,用同样的方法给同桌提建议;如,小明原本只写“公园里的花开了”,在同桌小华“可以写写花的颜色和香味”的建议下,改成“公园里的月季开了,红的像小灯笼,黄的像涂了蜜,远远就能闻到甜甜的香味”,进步非常明显。

四、用教材例文做“评价范本”,让标准更直观

教材的“习作例文”是最好的“评价参照物”。教师可以带着学生分析例文“好在哪里”,再让他们用同样的标准评价自己或同学的习作,明白“为什么这样评”“怎样才能达到例文的水平”。

例如,在教学(四年级)“写一件难忘的事”时,例文重点写了“事情的起因、经过、结果,以及自己在过程中的想法”。教师可以引导学生发现:“难忘的事要写清楚这三部分,经过部分要写自己的动作和想法”。然后让学生对照这个标准评价自己的习作:“我写的事有没有说清楚‘为什么难忘’?经过部分有没有写自己做了什么、想了什么?”学生一下子就明白“该怎么改”,比教师空讲“要写具体”有效得多。

结束语:

小学语文中段习作的“教学评”一体化,核心是让“教得明、学得清、评得准”形成闭环。当教学目标能通过评价检验,学生练习能得到具体反馈,教材资源能贯穿始终,学生就会觉得“写作有章法、进步有方向”。这不仅能提升习作能力,更能帮他们建立“我能写好”的自信——而这份自信,正是学好语文的关键。

参考文献

[1] 连雪华 . 教学评一致性下的小学语文阅读教学 [J]. 天津教育 ,2025,(20):68-70.

[2] 赖婉茹 .“教学评一致性”理念下小学语文读写融合教学路径 建构 [J]. 语文新读写 ,2024,(11):126-128.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)