新型再生生态混凝土的制备技术研究

庄静静

新乡学院 土木工程与建筑学院 453003

前言

城镇化进程的加快、建筑业不断发展,建筑垃圾的产生量明显增多,传统混凝土生产工艺过度消耗自然资源,给生态环境带来很大压力。再生生态混凝土以再生骨料为主,既有良好的力学性能,又有较好的环保特性,能促进建筑废弃物的资源化利用,减少对天然骨料的需求,在边坡治理、水土保持、生态修复等领域有着很好的应用前景。基于此,本文从配合比改良设计、植物根系与混凝土基体协同效应机理、工程实际应用等方面,对新型再生生态混凝土的制备技术进行全方位探究。

1 新型再生生态混凝土的原材料

1.1 再生骨料

再生骨料主要来自废弃混凝土的破碎和筛分工艺流程,在处理时,废弃混凝土通过颚式破碎机进行初步破碎后,再用圆锥破碎机实施精细加工,最后经过振动筛执行粒径划分,从而得到不同规格的再生骨料[1]。同天然骨料相比,再生骨料表面粗糙度更大,孔隙率也更高,吸水率一般要比天然骨料高 3~5 倍。

1.2 辅助胶凝材料

常使用粉煤灰、矿渣粉充当辅助胶凝材料,通常来说,粉煤灰的推荐掺量为水泥质量的 10%~30% ,矿渣粉的最佳掺量应该控制在 20%~40% 之间。

1.3 外加剂

减水剂通过改良混凝土配合比设计,明显缩减单位用水量,并提升流动性能,聚羧酸系高效减水剂的减水率通常可达 20%~30% 。引气剂凭借形成微小气泡,切实改进混凝土的抗冻融性能与长久耐久性,松香热聚物类引气剂可使混凝土含气量稳定维持在 3%~6% 。

2 新型再生生态混凝土制备技术要点

2.1 再生骨料预处理

为优化再生骨料的整体性能,采取强化技术方案,如机械研磨工艺,可以清除表面松散夹层,而且还能缩减孔隙体积;或者用化学改性方法,利用氢氧化钙溶液处理,让再生骨料表面形成 C-S-H 凝胶结构,进而极大改善它同水泥基体之间的界面黏结效果。预处理之后,再生骨料压碎值比原先平均下降 10%~20% 。

2.2 配合比设计

新型再生生态混凝土配合比设计时,要全面考量原材料特性、施工工艺参数以及力学性能、耐久性等关键指标。按照绝对体积法基本原理,其核心公式可表示为:

VC+Va+VS+VW+Vair=1000

式中: Vc Va Vs VW 分别表示水泥、骨料、细集料(砂)、水、空气的体积(单位:cm3)。

在实际设计中,首先要确定水胶比,再凭借经验数据或者试验手段来优化砂率,通过多次迭代调整各个组分配比,以此保证混凝土性能达到预期要求。

2.3 搅拌与成型工艺

采用强制式搅拌设备的时候,把再生骨料、细集料(砂)、水泥以及辅助胶凝材料先干拌 1~2 分钟,做到初步混合之后,再加入拌和水和外加剂,湿拌 3~5 分钟,让浆体具有流动性与均质性。在成型环节,要按照构件的几何形状和尺寸参数选取恰当的模具,用振动台或者插入式振捣棒来排除内部的气泡,这样可以优化混凝土的密实度和整体品质。

2.4 性能分析

2.4.1 力学性能

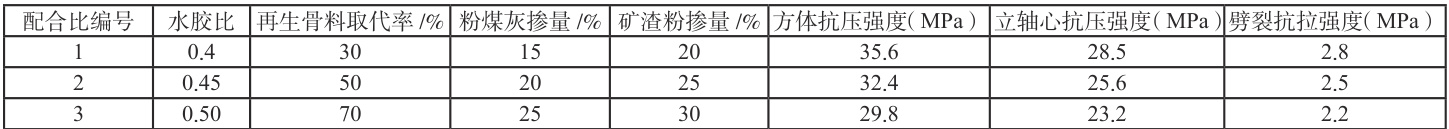

对不同配合比的新型再生生态混凝土进行力学性能测试,结果如表1 所示:

表1 力学性能

根据表1 的数据统计可知,随着再生骨料替代比例的增加,混凝土的抗压强度和劈裂抗拉强度有明显的下降趋势。通过合理增加辅助胶凝材料的掺量,可以有效的改善其力学性能,在一定程度上可以缓解强度下降的现象。

2.4.2 耐久性

通过抗冻性、抗渗性能测试,考察混凝土的耐久性特性。在抗冻性能试验里,采取慢冻法,并且按照混凝土可以承受的最大冻融循环次数来判定其抗冻等级,抗渗性能则是通过渗水高度法来进行分析。随着再生骨料掺量的增加,混凝土的抗冻性明显下降,但合理添加辅助胶凝材料能改善混凝土的抗冻性 [2]。水胶比是影响混凝土抗渗性能的重要因素,水胶比越小,渗水高度越低,抗渗性能越高。

3 植物与再生生态混凝土骨架的适生相容性

3.1 植生性能试验

在混凝土降碱实验中,每组试验箱内放置三块 28 天标准养护的100mm×100mm×100mm 再生生态混凝土试件,并全部浸入水中,每天早晚各喷洒一次复合降碱剂,并使用pH 计随时记录孔隙液pH 值的变化,直到孔隙液 pH 值稳定在 7.5~8.5 之间。

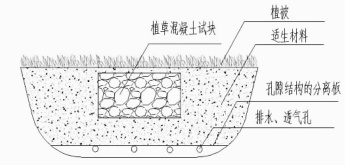

平铺土壤及植生基材的施工工艺流程是:在试验箱内铺上 5cm 厚的自然土壤,然后进行平整和压实;把经过降碱处理的混凝土板放上去;采用倒灌的方式,将植生基材均匀地倒在混凝土板上,用压实、敲打和震动等方法,使植生基材填充到孔隙中;在植生基材上覆盖一层由4cm 厚的天然土壤和植生基材混合而成的介质层。

如图1 所示,为种植盆布置图。种植盆下部设置带孔隙的分离板,侧下方钻孔以实现透水透气。把预制好的适应性材料混凝土试块放进容器里,容器内剩余的空间要均匀填满同样的材料,并且要充分地压紧,让它的表面和试块保持在同一水平线上,在最上面再覆盖一层大约 0.5~1cm 厚的自然土壤。

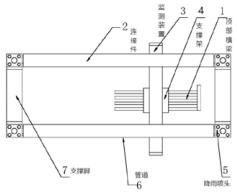

3.2 降雨冲刷试验

如图2 所示,为降雨模拟装置。模拟降雨设施由支撑结构和供水系统两大部分组成,支撑架构使用PVC 管材拼接而成,底部呈正方形,边长设置为1m,总高控制在 2 ~ 3m 之间,高度可通过多级连通接口进行调节,供水系统包含水管、喷嘴、压力传感器、泵体以及流量调节阀等部件,水管安置在支架顶端,进水口装有压力表和流量控制器,可以精确把控水流参数,单次降雨可覆盖 0~2m2 ,集水装置设于边坡模型下方,利用塑料布引导雨水流入集水槽实施收集。

降雨强度选取 3.2L/min 、 4.8L/min 、 6.4L/min 三种典型降雨强度,将实验时间均设为 60min⨀ 。试验坡度分别为 1:1、1:1.5、1:2,铺筑厚度分别为 6、10、15cm,碎石粒径分别为 5~10mm 、 10~20mm 、 20~40mm ,降雨强度分别为 3.2、4.8、6.4L/min。

植生养护3 个月,确保植物生长良好、覆盖率达标且坡面基本成坪后进行试验;开启进水阀,以设计降雨强度冲刷 60 分钟;记录坡面径流产生时间、冲刷沟深度与数量,径流平稳后采用 KMnO4 溶液测定水流表面流速;将雨水混合物导入集水盒,称量后静置12 小时,清除上层清水并烘干泥沙,称重获得径流侵蚀量。

研究结果显示,随着降雨强度的增加,径流侵蚀量有明显的增加趋势,在其他变量保持不变的情况下,坡度小、铺设层厚可以减少径流侵蚀的发生。

图2 降雨模拟装置

图1 种植盆布置图

结语:

新型再生生态混凝土通过精准的配合比设计,可以符合工程实际对物理力学性能的需求,它独有的植物-混凝土界面相容性,通过降碱处理和细致养护之后,会促使植被在孔隙里稳定生长发育,这种材料在实际工程应用中体现出明显的技术优势,给生态环境修复提供高效又环保的解决办法。

参考文献:

[1] 张坤 . 玉米芯生态混凝土孔隙结构特征及力学性能研究 [D]. 贵州大学 ,2024.

[2] 崔鼎, 王丽娟, 蔡佳时, 等. 生态混凝土制备及植生试验研究[J].建筑技术 ,2024(11):1351-1353.

河南省科技攻关计划项目: 新型再生生态混凝土制备的关键技术研究与应用(242102320334 )

作者信息:庄静静,女,(1988 年),河南洛阳人,博士,副教授,研究方向:低碳建筑材料

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)