同伴教育模式在大学生就业指导课中的实践探索与优化路径

方伊琳

浙江安防职业技术学院人工智能学院

引言

2025 年我国高校毕 岗位获得难(平均岗位竞争比达 1 :25)、预期 18.7% 首岗任期不足 12 个月)。与此同时,人工智 化岗位面临重组风险。在这一背景下,教育 ”和 1000 门职业能力培训课程。然而, 内容滞后产业需求、个性化指导缺失等结构性 利性和个性化优势,成为破解就业指导资 社区中,同伴指导时间每增加1 小时,学生确立 塑造中的核心价值。

1 同伴教育模式的核心价值与理论框架重构

1.1 时代适应性:破解就业指导结构性矛盾

同伴教育的理论根系已从班杜拉社会学习理论的萌芽,蔓生至温格学习共同体理论的繁茂。早期模型强调技能模仿的单向传递,而今三维赋能机制正在重塑职业教育的DNA :

在经验传递维度,京东签约的学长将 " 隐知识 " 转化为可触摸的叙事。当物流管理专业学生亲历学长演示如何用路径优化算法压缩配送成本时,抽象的管理学原理瞬间具象为升职考核的 KPI 。技能共生维度则打破年级壁垒,大二学生带领团队开发乡村直播小程序时,大三学长传授的 A/B 测试方法,恰与抖音电商的用人需求无缝咬合。最具温度的是情感支持维度,某双非院校的心理测评显示,同伴小组使 " 就业焦虑 "( 67% )和 "自我否定"(41%)发生率下降三成,那些在模拟面试中相拥哭泣的夜晚,成为抗压能力培养的绝佳注脚。

这种生态化演进在"校友-毕业生-在校生"三级垂直社群中尤为显著。腾讯政企校项目的数据揭示新图景:1 名专业教师协调 20 名朋辈导师覆盖 500 名学生,指导效率提升 300% 的同时,更催生了角色流动的奇观—大二学生因在快手 " 新职业孵化营 " 获奖,竟开始指导应届生调整职业测评策略。当知识传递从瀑布流变为漩涡流,就业教育方真正触及产教融合的内核。

1.2 理论进阶:从单向辅导到生态化共同体

同伴教育模式的理论基础已从早期的社会学习理论(Social Learning Theory)拓展至学习共同体理论(Community of Practice)。福建某高校的实践表明,通过构建“校友—毕业生—在校生”三级垂直社群,实现了三个关键转变:

“过去就业指导是老师讲学生听,现在我们让拿到大厂 offer 的学长直播简历修改,大二学生组队参加快手‘新职业孵化营’,应届生反向指导低年级学生做职业测评。指导者和学习者的边界被打破了。”(摘自高校就业中心主任访谈)

这种生态化重构使就业教育从“授—受”单向传递转向“共创—共享”动态循环,契合 Z 世代青年的圈层化社交特征。更重要的是,该模式通过分布式知识网络,缓解了专业师资短缺的压力—1 名专业教师可协调 20名朋辈导师覆盖500 名学生,指导效率提升 300%∘

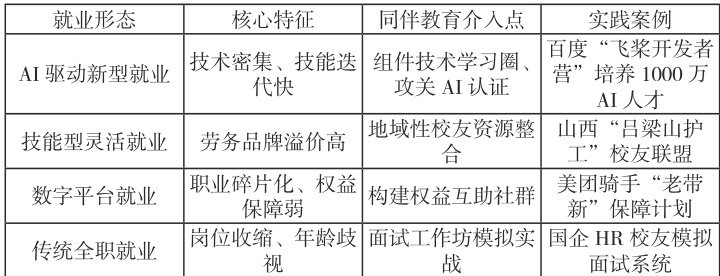

表1 :2025 年就业市场主要形态与同伴教育适配性分析

2 实践路径探索:分层赋能与数字融合

2.1 分层团队社区构建:精准匹配职业发展

针对高职院校三年制学制特点和学生技能培养核心目标,我们重构分层团队社区为清晰的三层进阶式生态,确保学生在有限学制内高效完成从认知到实战的跃迁:

认知与筑基层 ( 一年级 ) :快速定位,技能初探。 此阶段核心在于帮助学生快速建立清晰的职业画像和掌握专业核心基础技能。利用人社部“智慧小业”AI 系统或校级技能测 为学生生成初步能力与兴趣画像。例如,机电一体化专业新生李明,测评显示其“设备排障逻辑” 作”优势突出,系统随即推送校内技能竞赛获奖学长(现为某设备 工程师)的成长案例。李明由此加入“机电设备维保兴趣小组”,在学长带领下参与基础拆装实训,并通过“职业体验周”深入合作企业车间,直观感受未来岗位场景。同伴引导有效缩短了职业迷茫期,使学生快速锚定技能精进方向

深化与实战层 ( 二年级 ) :项目驱动,技能精进。 此阶段是高职学生能力跃升的黄金期,同伴教育聚焦深度融入真实生产项目和关键岗位技能锤炼。依托校企共建的订单班、现代学徒制项目或校内生产性实训基地,构建以真实任务为驱动的项目团队。高年级优秀学生或已获企业预录用的学长担任项目组长或技能导师,实施“任务分解- 过程督导- 技能攻关- 成果交付”全流程管理。

实战与衔接层 ( 三年级 ) :求职冲刺,岗位适配。 此阶段核心是打通就业最后一公里,实现从“准员工”到“正式员工”的无缝转换。同伴教育重点在于:

技能型简历与面试攻坚: 由已成功签约优质企业的应届毕业生或毕业 1-2 年的年轻校友主导“简历优化工坊”和“模拟面试实战营”。他们深谙企业技术岗位的用人标准和面试痛点,能精准指导学生如何将实训项目成果、技能竞赛奖项、职业资格证书转化为打动HR的“技能成就故事”。例如,某学生在学长指导下将简历中“参加过数控加工实训”改为“独立编程并操作数控车床完成 XX 零件批量加工,良品率达 98%,符合企业 ISO 标准”,其面试邀约率从不足10% 提升至50% 以上。

2.2 朋辈导师赋能体系:标准化培育与动态化管理破解“非专业指导”风险,需建立科学的朋辈导师培育机制:

(1)准入机制:设定“三有”标准——有成功求职案例(如TOP100 企业录用)、有知识转化能力(可复现面试技巧)、有社会责任意识(承诺服务20 小时/ 年)(2)培训体系:开发“4C 核心课程”—职业叙事力(Career Storytelling)、技能解构力(CompetencyDeconstruction)、情感支撑力(Emotional Support)、伦理决策力(Ethical Judgment)

(3)激励闭环:授予“职业引导师”认证,纳入学分银行系统;优先推荐人社部“微专业”进修名额山西大学试点数据显示,经标准化培训的朋辈导师指导学生就业满意度达4.8 分(满分5 分),显著高于普通教师的3.9 分。

3 教学实效评估:量化数据与质性反馈

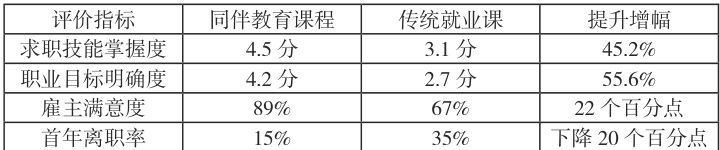

12 所试点高校的追踪揭示”三高”特征:签约率96% 的耀眼数字背后,是职业目标清晰度4.2 分(对照组2.7 分)的认知跃升;人工智能工具认证获取率73% 印证了技能迭代速度, 而雇主满意度89% 则指向人才供给质的蜕变。尤其值得玩味的是首年离职率从 35% 降至 15% ,某制造业 HR 总监的反馈道破天机:”经过 6 轮朋辈模拟面试的学生,入职能精准追问产线良率提升方案,而非空洞谈论“学习热情”。然而暗礁依旧潜伏:

(1)资源虹吸效应使普通院校陷入恶性循环。某西部高校就业办主任慨叹:"985 校友群有300 名企业总监,我们最好的资源是县城人社局科长。"

(2)经验泛化陷阱在 23% 朋辈导师中显现。某学员盲从学长" 无实习冲顶级投行" 策略,终因缺乏券商经历全军覆没。

(3)算法伦理困境令人忧心。某文科院校匹配系统持续推送客服类岗位, 65% 岗位月薪低于 5000 元,智能推荐沦为阶层固化帮凶。

表2 :同伴教育课程与传统课程效果对比(2025 年抽样调查)

4 优化策略:四维模型的破局之道

同伴教育模式的深化亟需制度、资源、技术与评价的系统性变革。当某西部高校的就业办主任在调研中攥紧数据报表——该校匹配的头部企业导师数量仅为 985 院校的 1/20,而学生简历投递至名企的沉没率高达 92%时,资源分配的“马太效应”已从隐忧演变为结构性枷锁。与此同时, 23% 的朋辈导师将自身求职经历泛化为普适真理,导致学员陷入“无实习冲投行”的战略误区;某省属院校的智能匹配系统更持续将 65% 的文科生推送至月薪不足5000 元的客服岗,算法偏见正悄然复制社会不平等。破解这些困境,需构建四维协同的进阶模型。

4.1制度创新:打通政策落地“最后一公甲”

财政部 667.4 亿就业补助资金如毛细血管般渗透至地方高校,却鲜有渠道滋养朋辈教育。某民办高校曾试图申请经费开展“校友导师计划”,因缺乏政策依据被财政系统驳回。反观深圳职业技术大学的破冰实践:依托2025 年教育部《高校朋辈导师能力标准》,该校建立 “星级导师- 孵化基金- 学分银行”三位一体制度:

(1)星级津贴杠杆:五星导师(需辅导20 人成功入职TOP100 企业)课时费达150 元/ 小时,一星导师(基础辅导能力)为 80 元,阶梯差价由地方就业专项资金补足。实施首年,该校朋辈导师平均薪资增长 40%,企业导师留存率提升至78%。

(2)项目竞标机制:设立跨境电商、氢能运维等新兴领域孵化基金(单项最高 10 万元),学生团队需提交商业计划书竞标。如“东南亚直播带货小组”获 5 万元资助后,在 Lazada 平台创下月销 23 万业绩,成员全部获 Shopee 录用。

(3)区块链学分转化:参照华为“1+X”证书体系,学生在京东物流数字孪生系统中完成的仓储优化方案,经区块链存证后可兑换 2 个实践学分。这种制度设计使同伴教育从课外活动升格为学术行为,某大三学生凭 6个区块链学分抵免专业选修课,提前半年进入宁德时代顶岗实习。

4.2 资源破壁:编织跨域协同网络

资源壁垒的破解需地域、校际、校企的三维联动。江西吉安“大湾区就业之家” 的探索颇具启示:该市联合广东 7 所高校、42 家湾区企业组建 “校友资源池”,通过“岗位技能图谱—院校课程地图”双轨匹配 ,使地市院校学生获得名企入场券。

4.3 技术治理:在算法中植入公平基因在江苏试点中构建 “算法监察官”机制 ,以三重防线消解偏见

(1)强制破圈规则:系统需推送30% 跨领域机会,某历史系学生原被锁定文秘岗,经算法干预接触文化遗产数字化项目后,入职敦煌研究院VR 复原师(月薪1.2 万元)。

(2)数字孪生实训:依托“企业元宇宙分部”,学生以虚拟身份参与真实业务流。抖音在西安电子科技大学设立 “算法优化战场” ,学生调整推荐策略直接影响某县域农产品的流量分配,某团队使陕西柞水木耳销售额提升17%,此战绩成为入职字节跳动的关键背书。

(3)伦理熔断机制:当系统监测到某类群体(如专科文科生)连续 5 次被推送低薪岗位,自动触发人工审核。某职业学院案例中,审核员发现算法忽视学生“非遗剪纸”技能,手动添加文化创意公司岗位后,学生成功入职故宫文创设计部。

结论

同伴教育在就业指导中的价值已超越工具理性,其核心在于构建“发展型共同体” —通过激活学生主体性、促进经验资本化、实现技能代际传递,形成自生长的职业赋能生态。2025 年福建“23 条就业新政”中首次明确“支持高校组建就业同伴联盟”,标志着该模式进入政策主流。未来需着力破解资源裂差、数字鸿沟、质量管控三重挑战,使同伴教育成为“就业—产业—教育”三角协同的关键支点。当更多学生从“被指导者” 蜕变为“职业引路人”,高校就业教育方能真正实现从输血到造血的质变跃迁。

参考文献

[1] 石莲桂 . 同伴教育对 2 型糖尿病患者积极度的影响 [J]. 中国护理管理,2024, 24(3): 45-49.

[2] 教育部等三部门 . 关于做好 2025 年高校毕业生就业创业工作的通知[Z]. 2025.

[3] 福建省人社厅 . 高校毕业生就业创业 23 条举措 [EB/OL]. 晋江新闻网,2025.

[4] 国家发展研究院课题组 . 2025 年就业形势与经济前景分析[R]. 课题组新闻, 202

[5] 姜家生 . 朋辈教育在就业指导中的实践路径 [J]. 中国高等教育,2024(18): 33-36.

[6] 德克萨斯农工大学 . 同伴指导在研究团队社区中的应用 [J]. 实验教育杂志, 2024, 92(2).

[7] Stiles T W, et al. Peer Mentoring Develops Undergraduate Career Goals[J]. Journal of Experimental Education, 2024, 93(1).

[8] 职业教育研究所 . 2025 职业教育政策红利报告 [N]. 教育发展研究,2025-06-10.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)