桥梁结构振动特性试验研究及损伤识别方法探析

范积成

中交隧道工程局有限公司,北京 100024

0 引言

在现代交通基础设施中,桥梁的安全运营至关重要。随着使用年限的增长和环境因素影响,桥梁结构会产生损伤,若不及时检测与处理,可能引发严重事故,因此开展桥梁结构损伤识别研究具有重要意义。目前,关于桥梁损伤开展了试验和理论研究 [1-2] ,桥梁损伤识别方法众多,各有优缺点,现有研究多集中于单一方法的应用,缺乏对多种方法的系统对比分析 [3-4]。本研究通过缩尺桥梁模型试验,对比模态参数变化、时频分析和有限元模型更新三种损伤识别方法,旨在深入探究不同损伤识别方法的应用效果,为实际桥梁损伤检测和评估提供更具针对性和有效性的技术方案。

1 桥梁动力特性试验

1.1 试验参数

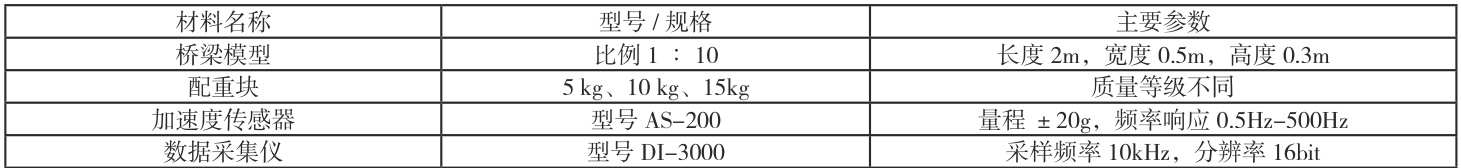

试验研究选取实际桥梁的缩尺模型作为主要研究对象。桥梁模型按照 1:10 比例进行缩尺设计,其材料特性与实际桥梁相似,能够较好地反映实际桥梁的振动特性。为了进行损伤识别,准备了5、10、15kg 的配重块,用于模拟桥梁结构的不同损伤程度,使用高精度的加速度传感器、数据采集仪等测量设备,以确保试验数据的准确性和可靠性。

表1 材料规格与主要参数

1.2 试验方法

本次试验旨在探索桥梁结构振动特性并研究损伤识别方法,采用以下三种不同的损伤识别方法进行对照试验,以便全面评估各方法的性能。

1)方法一:基于模态参数变化的损伤识别方法

对比损伤前后模态参数的变化情况,根据模态参数变化与损伤程度之间的关系,来识别桥梁的损伤位置和程度。对未损伤的桥梁模型利用安装好的加速度传感器进行振动数据采集。将传感器按一定间距布置在桥梁模型的不同位置,确保能够捕捉到桥梁在不同位置的振动响应。开启数据采集仪,设置合适的采样频率和采样时长,采集桥梁在完整状态下的振动加速度信号 [5]。通过逐步添加不同质量的配重块来模拟桥梁结构的损伤情况。每次添加配重块后,都重复上述振动数据采集步骤,分别采集添加 5kg、10kg、15kg 配重块后的振动数据 [6]。利用模态分析软件对采集到的数据进行处理,提取桥梁在不同状态下的模态参数,包括固有频率、振型和模态阻尼比等。

2)方法二:基于时频分析的损伤识别方法

通过对比损伤前后振动信号的时频特征差异,识别出桥梁结构中的损伤情况,包括损伤引起的局部振动频率变化、能量分布变化等特征,从而判断损伤的位置和严重程度。采集未损伤桥梁模型的振动加速度信号,对信号进行时频分析,采用小波变换等方法将信号从时域转换到时频域,观察信号在不同频率成分随时间的分布情况。再将不同质量配重块依次添加到桥梁模型上,模拟损伤发生。

每次添加配重块后,采集振动信号并进行同样的时频分析处理。

3)方法三:基于有限元模型更新的损伤识别方法

通过添加配重块模拟损伤状态,分别采集各损伤情况下的振动数据。将这些数据与有限元模型进行对比分析,根据试验数据与有限元模型预测值之间的误差,利用优化算法对有限元模型的参数(如单元刚度、质量等)进行更新,以使更新后的模型能够更好地拟合试验数据,从而确定桥梁的损伤位置和程度 [7]。建立桥梁模型的有限元模型,根据桥梁模型的几何尺寸、材料参数等信息,在有限元软件中进行建模,划分合适的单元和节点,施加边界条件和荷载条件。对未损伤的桥梁模型进行振动试验,采集振动数据 [8]。将试验数据与有限元模型计算得到的初始模态参数进行对比,对有限元模型进行初步调整和验证,确保模型的准确性。

试验对每种方法的试验数据进行多次重复采集和分析,以确保结果的可靠性和准确性,同时记录各种方法在识别过程中的耗时、所需设备和数据量等信息,综合评估各方法的效率和适应性。

2 桥梁动力试验与分析

2.1 不同损伤程度下的振动特性对比

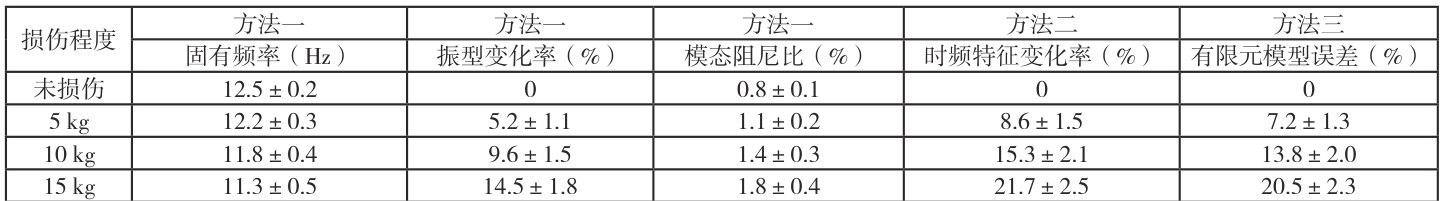

不同损伤程度下,桥梁模型的振动特性呈现出明显差异。在 3种损伤识别方法中都可以看出,随着损伤程度(配重块质量)的增加,桥梁模型的固有频率逐渐降低,振型发生改变,模态阻尼比有所增大。不同方法对振动特性变化的捕捉程度有所不同,具体振动特性数据如表2 所示。

表2 桥梁结构振动特性的试验结果数据

通过分析表 2 数据,可以看出:随着损伤程度的增加,固有频率逐渐降低。从未损伤到 15kg 配重块,固有频率下降了约 9.6% (从12.5Hz 降至 11.3Hz )。模态分析法的测量结果标准差在 0.2~0.5Hz ,表明数据具有一定的稳定性。三种方法在固有频率变化趋势上一致,但方法一(模态参数变化)和方法三(有限元模型更新)的测量值较为接近,而方法二(时频分析)主要通过时频特征变化率来间接反映固有频率变化。针对振型变化率,方法一(模态参数变化)能直接测量振型变化率,随着损伤加重,振型变化率从 5.2% 增至14.5% ,表明损伤对桥梁振动模式的影响显著,且模态分析法对振型变化较为敏感。

时频特征变化率能反映振动信号在时频域的差异,随着损伤加重,变化率从 8.6% 增至 21.7%,因此方法二(时频分析)对损伤引起的局部振动特性变化具有较好的捕捉能力。方法三(有限元模型更新)通过模型更新来识别损伤,随着损伤程度增加,有限元模型与试验数据的误差从 7.2% 增至 20.5%,即误差变化能反映损伤

程度的加重。

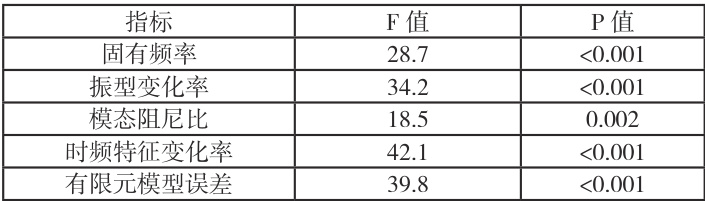

对固有频率进行方差分析得到 F 值为 28.7( P<0.001 ),表明不同损伤程度下的固有频率差异具有高度显著性。进一步对振型变化率(方法一)、模态阻尼比(方法一)、时频特征变化率(方法二)和有限元模型误差(方法三)分别进行方差分析,结果如表3 所示:

表3 不同损伤识别方法的方差分析结果

可以看出所有振动特性指标的 P 值均小于 0.05,即不同损伤程度下的振动特性差异显著,表明三种方法均能有效区分不同损伤程度下的桥梁振动特性,且损伤程度越重,振动特性变化越显著,不同方法从不同角度捕捉了损伤对桥梁振动的影响。

2.2 损伤识别方法的识别精度对比

分析损伤识别精度,三种方法表现各有特点。方法三(有限元模型更新)在识别损伤位置和程度时具有最高的精度,方法一(模态参数变化)次之,方法二(时频分析)在特定情况下精度略低,但在捕捉局部损伤方面具有一定优势。

表4 不同损伤程度下的识别方法精度对比结果

从损伤位置识别准确率看,有限元模型更新方法能综合考虑结构整体力学性能变化,通过参数优化精确匹配试验数据,因此方法三在所有损伤程度下均表现出最高的位置识别准确率,平均为 95.67% ,且标准差较小( ±2 至 ±3 ),结果稳定可靠。方法一的平均准确率为 92% ,随着损伤程度加重,准确率从 89% 提升至95% ,表明模态参数变化方法在损伤较明显时(如15kg 配重块),对位置的识别能力增强。时频分析虽能捕捉局部振动特征变化,但在整体损伤位置判断上稍显不足,尤其是在损伤程度较轻时(5kg配重块),准确率仅为 76% ,因此方法二的平均准确率为 82% ,相对较低。

分析三种方法的损伤程度误差范围可知,方法三的误差范围最小,平均为 8.33% ,且随着损伤加重,误差从 10% 降至 7% ,表明有限元模型更新方法在量化损伤程度时具有高精度。方法一的平均误差为 12% ,随着损伤程度增加,误差从 15% 降至 9% ,说明模态参数变化方法在损伤较严重时,对程度的估计更为准确。时频特征变化受环境噪声和结构复杂振动模式影响较大,在量化损伤程度时较为困难,因此方法二的平均误差为 18.33% ,误差范围较大,在5kg 损伤时甚至达到 22% 。

2.3 损伤识别方法的准确性对比

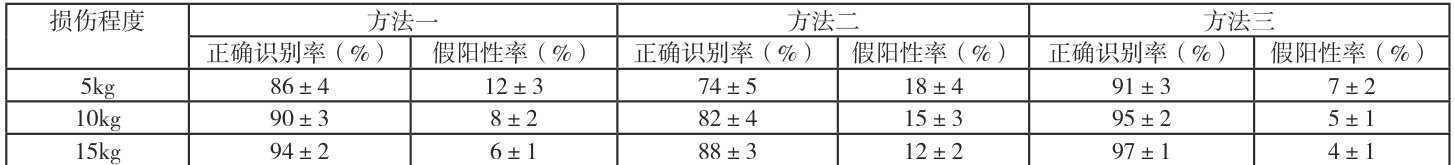

在损伤识别准确性方面,方法三(有限元模型更新)在损伤识别准确性上表现最佳,方法一(模态参数变化)次之,方法二(时频分析)在特定损伤特征识别上具有一定优势,但在整体准确性上略逊一筹。三种方法在不同损伤程度下的损伤识别准确性数据(以正确识别率和假阳性率表示)如表5 所示:

表5 不同损伤程度下的损伤识别方法准确性对比结果

有限元模型更新方法通过不断修正模型参数以匹配试验数据,能够精确捕捉损伤引起的结构性能变化。方法三在所有损伤程度下均展现出最高的正确识别率,平均达 94.33% ,且标准差较小( ±1 至 ±3 ),表明其结果稳定可靠。方法一的平均正确识别率为 90% ,随着损伤程度加重,正确识别率从 86% 提升至 94% ,说明模态参数变化方法在损伤较明显时,对损伤的识别能力增强。尽管时频分析能捕捉局部振动特征变化,但在整体损伤识别上稍显不足,特别是在 5kg 损伤时正确识别率仅为 74% 。因此方法二的平均正确识别率为 81.33% ,相对较低。

进一步分析假阳性率可以看出,方法三的假阳性率最低,平均为 5.33% ,且随着损伤加重,假阳性率从 7% 降至 4% ,表明有限元模型更新方法在减少误报方面具有优势。方法一的假阳性率平均为

8.67% ,随着损伤程度增加,假阳性率从 12% 降至 6% ,即模态参数变化方法在损伤较严重时,误报情况有所改善。时频特征变化受环境噪声和结构复杂振动模式影响较大,容易产生误判,所以方法二的假阳性率平均为 15% ,显著高于其他两种方法。

2.4 损伤识别方法的适应性对比

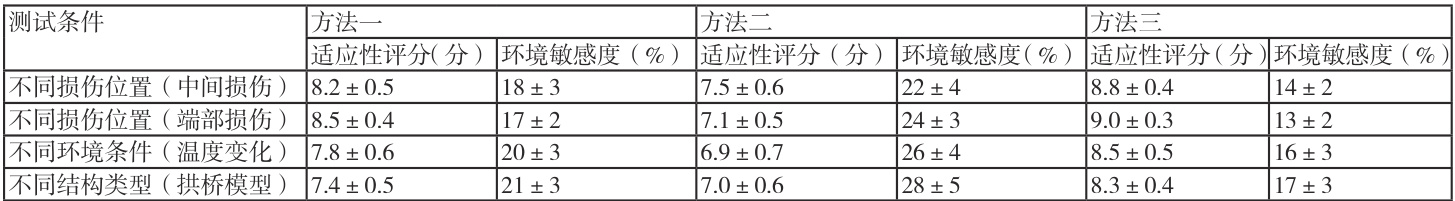

考虑损伤识别方法的适应性,方法三(有限元模型更新)在适应性上表现最佳,能够较好地应对多种损伤情况和环境变化;方法一(模态参数变化)适应性次之,尤其在损伤位置变化时表现稳定;方法二(时频分析)在特定环境条件下适应性较强,但在复杂损伤分布下稍显不足 [9]。以适应性评分(满分 10 分)和环境敏感度代表适应性数据,三种方法在不同损伤位置和环境条件下的适应性分析结果如表6 所示。

表6 不同损伤程度下的识别方法适应性对比结果

有限元模型更新方法通过对模型参数的系统性调整,能够有效应对损伤位置变化、环境条件改变和不同结构类型,展现出强大的通用性,所以方法三在所有测试条件下均获得最高适应性评分,平均达 8.6 分。方法一的平均适应性评分为 7.98 分,在不同损伤位置和结构类型下表现相对稳定,但在环境条件变化时(如温度变化)评分降至 7.8 分,表明其对环境因素有一定敏感性。方法二的平均适应性评分为7.13 分,尤其在端部损伤和不同结构类型测试中评分较低(分别为 7.1 分和 7.0 分),表明时频分析方法在处理复杂损伤分布和结构类型变化时适应性稍显不足。针对环境敏感度分析,方法三的环境敏感度最低,平均为 15% ,说明有限元模型更新方法受环境因素(如温度、湿度等)影响较小,具有较好的环境鲁棒性,方法一的环境敏感度平均为 19% ,随着环境变化(如温度变化)敏感度升至 20% ,表明其对环境因素有一定依赖性。因时频特征易受环境噪声干扰,方法二的环境敏感度平均为 22.5% ,并且在不同环境条件下敏感度波动较大(从 22%~28% )。

3 结束语

通过对桥梁模型进行振动特性试验并采用三种损伤识别方法对比分析,得出有限元模型更新的方法在损伤识别精度、准确性和适应性方面均表现优异。试验数据显示,该方法在损伤位置识别准确率与正确识别率上显著高于其他两种方法,其平均准确率与正确识别率分别达到 95.67% 和 94.33%,误差范围最小,假阳性率仅为5.33%,且在不同损伤位置、环境条件及结构类型下展现出强大的适应性,能够有效应对复杂多变的工程环境。

参考文献:

[1] 王凌波,王秋玲,朱钊,等 . 桥梁健康监测技术研究现状及展望 [J]. 中国公路学报,2021,34(12):25- 45.

[2] 吴多 . 基于桥梁全寿命周期的损伤识别及状态评估研究 [D].长安大学,2017.

[3] 侯宁,王修山 . 考虑结构损伤的在役混凝土桥梁有限元模型修正方法 [J]. 公路交通科技,2021,38(10):64- 71.

[4] 吴梦雪,卜海薇,朱金,等 . 基于有阻尼非移动车辆的桥梁频率识别:理论和试验研究 [J/OL]. 工程力学,1- 13[2025- 05- 14].

[5]罗承轶.桥梁工程中隔震支座对地震响应影响的试验研究[J].交通建设与管理,2024,(04):84- 86.

[6] 任建松 . 面向桥梁水下桩基检测的 R OV 控制系统设计及试验研究 [D]. 重庆交通大学,2024.

[7] 赵志远 . 具有增强结构的桥梁伸缩装置锚固区轴载试验与仿真研究 [D]. 长安大学,2024.

[8] 张翔,颜全胜,贾布裕,等 . 三幅邻近桥梁结构气动干扰效应的数值模拟及试验研究 [J]. 华南理工大学学报(自然科学版),2021,49(12):101- 112.

[9] 李伟,张辉 . 桥梁检测车垂直桁架变形原因分析与试验研究[J]. 机械设计与制造,2018,(11):109- 112+116.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)