地面气象站网监测数据采集质量保障系统:组件设计与安全机制

刘广强 孙意博 田野 赵晓钰

大连市气象装备保障中心 辽宁 大连 1160012; 大连市普兰店区气象局 辽宁 大连 116001

地面气象站网监测数据的质量直接影响气象预报与灾害预警的准确性。系统通过组件化设计提升开发效率与可维护性,通过智能算法识别异常数据,通过安全机制保障数据传输与存储安全,最终实现对气象站网全生命周期的质量管控。

1 组件式开发模式

组件式架构是系统实现高复用、易扩展的核心方法论,通过将功能拆解为独立组件,降低系统复杂度并提升开发效率。

1.1 组件架构与职责

系统按功能划分为9 类核心组件,各组件职责明确且接口标准化:

数据采集组件:适配不同通信协议(MQTT、HTTP),从气象站采集数据并进行初步校验(如格式检查),支持断点续传(网络中断后自动重连续传);数据预处理组件:执行数据清洗(填补缺失值、剔除异常值)、格式转换(统

一为JSON)与规则校验(如降水强度需为非负值),输出标准化数据;

数据存储组件:对接TDEngine、MySQL、Redis 等数据库,负责数据的写入、读取与备份,支持高并发操作(如同时响应上千次查询请求);

数据分析组件:实现统计分析(计算均值、方差)、趋势预测(如用线性回归预测未来24 小时温度)与数据挖掘(如识别气候异常模式);

异常检测组件:通过算法识别异常数据(如传感器故障导致的跳变值)与异常站点(如通信频繁中断),触发报警流程;

报警通知组件:接收异常信号后,通过短信、邮件、APP 推送等多渠道通知相关人员,支持分级报警(如紧急故障立即通知,轻微异常延时汇总);

地理可视化组件:将数据与地理信息关联,生成地图图层(如站点分布、降水热力图),支持前端交互(如点击站点查看详情);

用户管理组件:管理用户账号、角色与权限(如管理员可修改报警阈值,操作员仅可查看数据),支持OAuth2.0 等认证协议;

接口管理组件:提供标准化 API(如数据查询接口、设备控制接口),支持第三方系统集成(如气象预报平台调用实时数据)。

1.2 组件通信与部署

组件间通过多样化通信机制实现松耦合交互,保障系统的灵活性:

同步通信:基于HTTP 协议的RESTful API,适用于实时性要求高的场景(如查询当前报警状态);

事件驱动:组件通过发布/ 订阅事件(如“数据采集完成”事件)实现交互,支持广播(如通知所有分析组件更新模型)。

组件部署采用容器化方案,通过Docker 打包组件(包含运行环境与依赖),确保不同服务器上的运行一致性;借助Kubernetes 实现容器编排:

自动扩缩容:灾害多发期自动增加异常检测组件实例,提升检测速度;

故障恢复:组件崩溃时自动重启,确保服务不中断;

滚动更新:更新组件时逐个替换实例,避免系统停机

2 异常检测算法与实时处理

系统的核心能力之一是快速识别异常数据与设备状态,依赖于融合机器学习与时空分析的算法体系。

2.1 异常检测算法设计

算法体系结合机器学习与时空分析,兼顾检测的准确性与时效性:

机器学习方法:

孤立森林:通过随机分割构建决策树,计算样本的“孤立指数”,指数越高越可能为异常(如某站点温度突升 10% )。适用于高维数据(同时分析温度、湿度、气压),计算效率高(毫秒级响应);

局部异常因子(LOF):通过比较样本与其邻域的密度差异识别异常(如某站点降水与周边站点偏差过大),适用于检测局部异常。

时空分析方法:

ST-DBSCAN:在 DBSCAN 聚类基础上增加时间维度,通过空间距离(如两站点相距50 公里)与时间距离(如数据间隔30 分钟)聚类,孤立点判定为异常(如某站点连续3 小时数据与周边不符);

时序模型:对单站点数据,用 ARIMA(线性序列)或 LSTM(非线性序列)预测未来值,实际值与预测值偏差超阈值则判定为异常(如预测温度 25°C ,实际35℃)。

算法优化通过特征工程(筛选关键特征,如剔除与降水无关的气压波动)、模型调优(网格搜索最佳参数)与并行计算(多核 CPU 同时处理多站点数据),将异常检测准确率提升至 95% 以上。

2.2 实时处理与报警机制

基于Apache Flink 流式计算框架实现数据的实时处理:

窗口操作:通过滚动窗口(如 5 分钟窗口)统计时段内数据特征(如平均温度),滑动窗口(如每2 分钟滑动1 分钟)实现细粒度监测;

状态管理:保存中间结果(如累计降水量),支持故障恢复(如服务器重启后从检查点恢复计算)。

自动报警机制确保异常及时响应:

规则配置:支持阈值报警(如温度 >40% )、趋势报警(如 1 小时内温度下降 10% )、复合报警(温度 >35% 且湿度 <20% );

通知策略:按严重程度分级(一般、紧急、特急),紧急报警立即通知 3 级负责人(如区县、市级、省级保障人员),特急报警增加电话语音通知;

闭环管理:记录报警处理流程(接收、派单、解决、确认),生成统计报表(如月度异常处理时长),用于优化保障效率。

3 性能优化与网络安全

系统通过全链路优化提升性能,并构建多层次安全防护体系,保障气象数据的可用性与安全性。

3.1 性能优化策略

针对气象数据的高并发、大数据量特性,从多个环节优化系统性能:

页面优化:

局部刷新:用 AJAX 实现页面部分更新(如仅刷新报警列表,不重载整个页面),减少网络传输量 50% 以上;

资源优化:压缩 JS/CSS 文件(体积减少 60% ),图片懒加载(滚动到可视区域才加载),缩短页面加载时间至2 秒内。

数据库优化:

索引优化:在常用查询字段(如站点ID、时间)建立索引,查询速度提升10 倍;

分库分表:按地域拆分MySQL 大表(如华北、华东表),减少单表数据量;缓存策略:Redis 缓存热点数据(如实时报警、常用报表),查询命中率提升至 90% 。

系统级优化:

异步处理:非关键任务(如历史数据归档)异步执行,不阻塞主流程;

负载均衡:通过Nginx 分发请求至多个后端实例,避免单点过载。

3.2 网络安全与数据保护

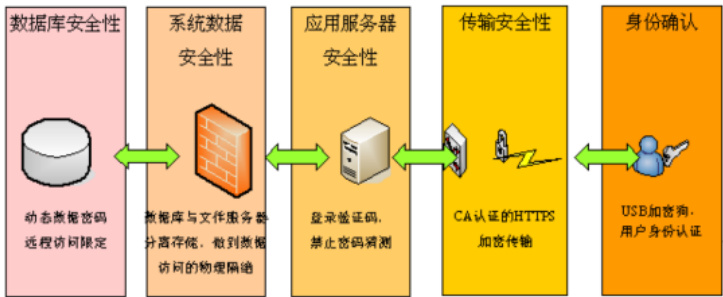

构建多层次安全防护体系,覆盖数据传输、存储与访问全流程,如图1 所示,业务系统连接示意如图2 所示。

网络隔离:通过安全隔离网闸实现内外网物理隔离,仅允许授权数据(如加密后的监测数据)通过特定端口传输;

传输加密:所有数据传输采用 HTTPS(SSL/TLS 加密),API 调用通过 API密钥与数字证书认证,防止数据被窃听或篡改;

数据加密:敏感数据(如设备密码、管理员信息)存储时用 AES 加密,数据库敏感字段(如身份证号)加密存储,密钥通过专用系统管理;

访问控制:基于RBAC 模型分配权限(如操作员仅可查看数据,不可修改配置),单点登录(SSO)支持与企业认证系统对接,避免密码泄露风险;

审计与追溯:记录所有操作日志(用户、时间、IP、内容),日志加密存储不可篡改;重要操作(如修改报警阈值)需数字签名,确保不可抵赖。

图1 多层次安全防护体系

图2 基于网络架构的业务系统连接示意图

4 接口设计与后台管理

系统通过标准化接口支持外部集成,并通过后台管理保障运行稳定性。

4.1 接口设计规范

采集接口:支持HTTP/HTTPS、MQTT 等协议,数据格式为JSON,定义统一报文结构(如包含站点 ID、时间戳、数据值、校验码);通过 API 密钥认证,敏感字段(如设备编号)加密传输。

消息集成接口:允许第三方系统(如气象预警平台)调用接口发送/ 接收消息:发送接口支持 RESTful API,接收接口支持 WebSocket 实时推送;通过 OAuth2.0认证,限制调用频率(如每秒最多10 次)防止滥用。

4.2 后台管理功能

基础数据管理:维护数据字典(如站点类型、传感器型号)与系统参数(如采集周期、数据保留时间),支持在线修改并实时生效;

日志管理:系统日志记录运行异常(如数据库连接失败),操作日志记录用户行为(如修改报警规则),支持按时间、类型查询与导出;

数据备份与恢复:定时备份数据库(如每日凌晨全量备份,每小时增量备份),支持一键恢复,确保数据丢失可快速找回。

5 小结

本文阐述了系统的组件设计、异常检测算法、性能优化与安全机制。通过组件化开发提升了系统的可维护性与扩展性;融合机器学习与时空分析的算法确保异常检测的精准性;全链路性能优化保障了高并发场景下的稳定运行;多层次安全防护体系守护了气象数据的安全。这些设计共同支撑了地面气象站网监测数据采集质量的全流程保障。

作者简介:刘广强(1981- ),男,山东省烟台人,本科,工程师、从事综合气象观测工作。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)