机器人协同作业在机械制造中的关键技术研究

朱秋新 苏娜

山东维创精密电子有限公司 山东济宁 272200

引言

随着全球制造业向智能化、自动化方向加速转型,机器人技术作为核心驱动力之一,在提升生产效率、保证产品质量和降低人力成本方面发挥着日益关键的作用。传统的单机器人作业模式虽然在一定程度上提高了生产线的自动化水平,但在面对日益复杂多变、小批量多品种的制造需求时,其固有的刚性、灵活性不足以及效率瓶颈逐渐显现。特别是在机械制造领域,涉及多工序、多工位、复杂装配等场景,单一机器人往往难以独立高效完成全部任务。因此,机器人协同作业应运而生,它通过多个机器人之间的信息共享、任务分配与动作协调,能够显著提升生产系统的柔性和效率,成为解决复杂制造难题的重要途径。近年来,随着传感器技术、人工智能、高速通信网络等支撑技术的飞速发展,机器人协同作业在机械制造中的应用范围不断拓宽,从简单的并行作业逐步迈向更为复杂的动态任务协作与精密配合。然而,要实现多机器人系统在真实制造环境中的高效、稳定、安全运行,仍需攻克一系列关键技术难题,如协同任务规划、动态避碰、实时感知与决策等。对这些关键技术的深入研究不仅对于提升我国机械制造业的自动化水平和国际竞争力具有重要意义,也是推动智能制造技术持续创新发展的关键环节,因此,本研究聚焦于机器人协同作业在机械制造中的关键技术研究,具有重要的理论价值和现实意义。

一、机器人协同控制技术

(一)多机器人协同运动控制策略

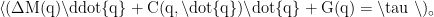

在多机器人协同作业场景中,各机器人机械臂在运动过程中会产生惯性力、离心力及科氏力,这些力相互作用形成耦合效应,影响协同作业的精度与稳定性。为准确描述这一现象,需建立多机器人协同作业的动力学模型。以包含  个机器人的系统为例,其动力学方程可表示为:

个机器人的系统为例,其动力学方程可表示为:  。

。

其中,  为惯性矩阵, $\backslash ( \mathrm { C } ( \mathrm { q } , \mathrm { M o t } \{ \mathrm { q } \} ) \backslash \$ ) 为科氏力和离心力矩阵,

为惯性矩阵, $\backslash ( \mathrm { C } ( \mathrm { q } , \mathrm { M o t } \{ \mathrm { q } \} ) \backslash \$ ) 为科氏力和离心力矩阵,  为重力向量,\(\tau\) 为关节力矩向量,

为重力向量,\(\tau\) 为关节力矩向量,  为关节角度向量 。通过对该模型的分析,可量化机器人间运动干涉的动力学机制,并构建基于碰撞检测算法的碰撞预警数学模型,提前规避潜在风险。

为关节角度向量 。通过对该模型的分析,可量化机器人间运动干涉的动力学机制,并构建基于碰撞检测算法的碰撞预警数学模型,提前规避潜在风险。

主从控制模式下,主机器人依据预设轨迹运动,从机器人通过跟踪误差补偿算法,实时调整自身运动轨迹以匹配主机器人。例如,在汽车车身焊接作业中,主机器人负责引导焊接路径,从机器人通过视觉反馈修正焊接角度,确保焊接质量。而分布式控制则基于一致性理论,使多个机器人在无中心节点的情况下实现协同运动同步。每个机器人通过与相邻机器人交换状态信息,调整自身运动参数,最终达到整体协同目标[1]。

当机器人执行器出现故障时,自适应容错控制机制启动。基于运动学逆解与冗余自由度优化的运动重构算法,可重新规划故障机器人的运动轨迹,保证作业任务继续执行。同时,引入模型预测控制(MPC)技术,通过对未来有限时域内系统状态的预测,动态调整控制输入,实现容错轨迹规划,降低故障对协同作业的影响。

(二)协同作业协调机制设计

基于 Petri 网对协同作业时序进行建模,将制造任务分解为多个子任务,并通过变迁与库所的逻辑关系,清晰描述各子任务的执行顺序与依赖关系。在三维作业空间中,采用基于Voronoi 图的碰撞规避策略,划分各机器人的安全作业区域,避免运动干涉。例如,在大型机械部件装配过程中,通过该策略可有效规划多个机器人的运动路径,提升装配效率[2]。

在精密装配作业中,力 - 位混合协同控制发挥关键作用。通过力传感器实时感知装配过程中的接触力,结合基于阻抗控制的算法,动态调整机器人的位姿,实现力平衡调节。例如,在电子芯片封装作业中,机器人可根据反馈的压力信息,精确控制芯片的放置力度,避免因压力过大损坏芯片。

二、任务分配与路径规划技术

(一)动态任务分配优化模型

将制造任务按工序分解为多个子任务,并对每个子任务的时间约束、精度要求、资源需求等特征进行建模。采用模糊层次分析法(FAHP),从任务紧急程度、复杂度、资源匹配度等维度评估任务优先级。例如,在机床零件加工任务中,通过 FAHP 可快速确定各加工工序的执行顺序,优化生产流程。

基于改进粒子群优化(PSO)算法,构建以能耗、效率、任务完成时间为目标的协同优化模型。通过引入惯性权重自适应调整策略与精英粒子引导机制,提升算法的全局搜索能力与收敛速度。同时,考虑机器人负载均衡,避免部分机器人过度工作,延长设备使用寿命[3]。

动态任务分配优化模型是机器人协同作业系统中的核心组成部分,其目标是根据实时变化的制造任务需求、机器人的状态信息以及工作环境的变化,智能地、动态地为每个机器人分配最合适的任务,以实现整体系统效率、能耗或完成时间等目标的最优化。在机械制造场景下,生产任务往往具有突发性、不确定性和时变性,例如临时增加的订单、设备故障导致的工序调整或物料供应的波动,这些都要求任务分配模型必须具备高度的实时响应能力和适应性。传统的静态任务分配方法难以应对这种动态环境,因此,研究动态任务分配优化模型显得尤为重要。该模型通常需要综合考虑多个约束条件,如机器人的负载能力、作业空间限制、技能专长、当前任务队列长度以及任务之间的时序依赖关系等,同时还要考虑任务本身的紧急程度、价值权重等因素。通过构建数学优化模型,如基于整数规划、约束规划或启发式算法的模型,动态任务分配优化模型能够评估不同任务分配方案的综合效益,并快速计算出在当前时刻下最优或近优的任务分配策略。这些策略旨在最小化系统的总运行时间、最大化资源利用率、均衡各机器人的工作负载,并确保任务执行的顺序和逻辑正确。此外,该模型还需具备在线学习和调整的能力,能够根据历史执行数据和实时反馈,不断优化分配策略,以适应更复杂多变的制造环境,从而保障多机器人协同系统在动态环境下的高效、稳定运行。

(二)协同路径规划与避障技术

对传统 RRT * 算法进行改进,在采样过程中引入启发式函数,优先向目标区域采样,加速路径收敛。同时,结合制造任务的时序要求,构建包含时间维度的路径拓扑结构,使机器人在满足任务顺序的前提下规划最优路径。

融合激光雷达与机器视觉技术,构建环境感知模型,实时获取作业环境中的障碍物信息。采用基于人工势场法的动态避障算法,将障碍物产生斥力、目标点产生引力的原理应用于机器人运动控制中。当检测到障碍物时,机器人通过调整速度与加速度,实现平滑避障。

协同路径规划与避障技术是多机器人系统在复杂机械制造环境中实现高效、安全协作的关键支撑。在协同作业场景下,多个机器人在有限的工作空间内同时执行任务,其运动轨迹相互交织,且需要与静态的设备、工件以及可能存在的动态障碍物(如人工操作员或其他移动设备)进行交互,这极大地增加了路径规划与避障的复杂性。协同路径规划不仅要为单个机器人规划出从起点到目标点的最优或次优路径,更要确保所有机器人的路径在时间维度和空间维度上均无冲突,避免相互碰撞或干扰,从而实现整体作业流程的顺畅与高效。为此,需要采用先进的规划算法,如基于概率路图(PRM)、快速扩展随机树(RRT)或人工势场法等改进算法,结合全局路径规划与局部路径规划相结合的策略。全局规划为机器人提供初步的任务执行顺序和粗略路径,而局部规划则根据实时传感器反馈,对路径进行动态调整,以应对突发障碍或环境变化。避障技术则依赖于高精度的环境感知能力,通过集成多种传感器,如激光雷达、视觉传感器、红外传感器等,实时构建并更新工作环境的三维地图,精确识别障碍物的位置、形状和运动状态。基于这些感知信息,避障系统需要快速计算出安全的避让策略,确保机器人在接近障碍物或与其他机器人交汇时能够及时调整姿态和路径,保持安全距离。协同路径规划与避障技术的有效融合,是保障多机器人系统在机械制造车间等复杂动态环境中可靠运行的基础,直接关系到协同作业的效率、安全性和稳定性。

三、感知通信与信息融合技术

(一)多源异构感知系统集成

基于深度学习的目标检测算法,如 YOLOv5,对工件进行位姿识别,获取其在空间中的位置与姿态信息。结合力觉传感器反馈的接触力数据,通过卡尔曼滤波算法进行数据融合,实现对装配过程的精确控制。例如,在汽车发动机装配中,该方案可确保零部件安装的准确性与稳定性。

基于工业物联网(IIoT)架构部署传感器网络,将分布在作业区域的各类传感器连接成网。采用协同感知技术,实现多机器人对作业环境的地图共建,为路径规划与任务分配提供准确的环境信息。

(二)实时通信协议与数据交互

利用 5G 网络的高带宽、低延迟特性,设计适用于机器人协同作业的实时数据传输协议。同时,对工业以太网(EtherCAT)进行优化,通过时分复用技术减少数据传输延迟,确保机器人间信息交互的及时性。

采用 AES 加密算法对通信数据进行加密,防止数据泄露与篡改。建立数据冗余备份与重传机制,当网络中断时,机器人可利用本地缓存数据继续执行任务,并在网络恢复后同步数据,保证作业连续性。

四、系统集成与优化技术

(一)机器人协同作业系统架构

将机器人协同作业系统划分为决策层、控制层与执行层。决策层基于任务需求与环境信息,制定任务分配与路径规划策略;控制层将决策指令转化为机器人的运动控制信号;执行层由机器人本体执行具体动作。基于 ROS(机器人操作系统)搭建系统集成平台,实现各层之间的高效通信与协同。

利用数字孪生技术,在虚拟环境中搭建与实际物理系统一致的多机器人协同作业仿真平台。通过实时采集物理系统数据,驱动虚拟模型运行,实现对系统参数的优化与故障预测。例如,在生产线调试阶段,通过数字孪生仿真可提前发现潜在问题,降低调试成本与时间。

(二)性能评估与优化策略

建立包含任务完成时间、能耗比、成功率、设备利用率等核心指标的评价体系。采用熵权 - TOPSIS 法对不同协同作业方案进行综合评估,客观反映系统性能。

运用 NSGA-II 算法对机器人协同作业的参数进行优化,如任务分配权重、路径规划参数等。同时,引入强化学习算法,使系统在动态场景中通过不断试错学习,自适应调整控制策略,提升整体性能。

结论

本研究系统探讨了机械制造中机器人协同作业的四大关键技术模块,通过理论建模与算法优化,构建了适用于复杂制造场景的协同作业技术体系。研究表明,多机器人协同控制策略可有效解决运动耦合问题,动态任务分配与路径规划技术能提升系统对制造流程的适应性,而感知通信与系统集成技术则为协同作业的可靠性提供了保障。实验数据显示,采用优化后的协同技术可使机械制造任务的完成效率提升 30% 以上,能耗降低 20% 。未来研究可进一步聚焦柔性制造场景下的机器人集群协同技术,结合边缘计算与人工智能算法,推动机械制造向全流程智能化方向发展。

参考文献

[1] 丁汉 , 邵新宇 . 多机器人协同制造系统的智能控制方法研究 [J]. 机械工程学报 , 2023,59(5): 1-12.

[2] 王田苗 , 陶波 . 工业机器人协同作业的运动规划与避障算法 [J]. 机器人 , 2022, 44(4):385-396.

[3] 刘辛军 , 谢福贵 . 基于数字孪生的多机器人协同装配技术 [J]. 计算机集成制造系统 ,2023, 29(3): 721-732.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)