乡村振兴背景下乡土建筑设计与更新策略研究

赵忠明

中凡国际工程设计有限公司云南分公司 云南曲靖 655000

引言:随着乡村振兴战略的深入推进,乡村建设逐渐从单纯追求经济发展转向注重文化传承与生态可持续发展。乡土建筑作为乡村历史与文化的物质载体,不仅体现了地域特色和传统营造智慧,也在新时代背景下承担着提升乡村人居环境、激活乡村经济的重要使命。然而,在快速城镇化进程中,大量乡土建筑面临年久失修、功能退化甚至被拆除重建的困境,导致乡村风貌同质化、文化记忆流失等问题日益突出。在此背景下,如何通过科学的设计与合理的更新策略,实现乡土建筑的功能提升与文化传承双赢,成为当前乡村振兴中的重要课题。

1. 乡村振兴战略与乡土建筑的关系

乡村振兴战略是新时代推动我国农村全面发展的重要部署,其核心目标在于实现乡村产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效和生活富裕。在这一战略背景下,乡土建筑作为乡村文化的重要载体和空间表现形式,扮演着不可或缺的角色。乡土建筑不仅承载着地域历史、民族传统与生活方式的集体记忆,也是构建乡村特色风貌、增强文化认同感的重要元素。

乡土建筑是传承乡村文化、留住乡愁记忆的重要物质基础。不同地区的乡土建筑以其独特的结构形式、材料运用和空间布局,反映了当地的自然环境、社会结构与人文习俗。通过保护和更新这些传统建筑,有助于延续地方文脉,提升村民的文化自信,促进乡风文明建设。

在生态宜居的目标导向下,乡土建筑以其因地制宜的设计理念、天然环保的建造材料和低能耗的使用特性,契合了绿色可持续发展的要求。许多传统建筑在通风、采光、保温等方面展现出卓越的适应性,为现代乡村人居环境改善提供了有益借鉴。此外,乡土建筑的活化利用还能带动乡村旅游、文化创意等产业发展,助力实现产业兴旺与生活富裕。通过对传统民居进行功能改造与合理开发,可形成民宿、展览馆、手工作坊等新型业态,激发乡村经济活力。乡土建筑不仅是乡村振兴中文化传承与生态建设的重要支点,更是实现乡村全面振兴的重要资源和抓手。

2. 乡土建筑的特点与演变趋势

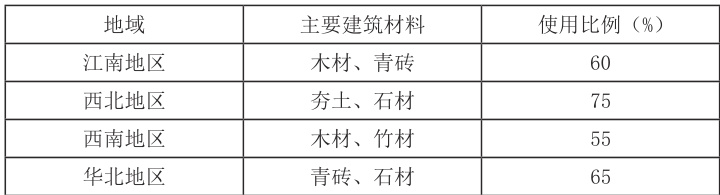

乡土建筑是特定地域自然环境、社会结构与文化传统长期融合的产物,具有鲜明的地方特色和深厚的文化底蕴。其最显著的特点在于地域性与适应性,表现为建筑材料多取自当地,如木材、夯土、青砖、石材等,建造工艺往往依托世代相传的传统技艺,体现出较强的生态适应性和经济实用性。同时,乡土建筑在空间布局上注重与自然环境的协调,如依山就势、临水而建,讲究风水格局与生活便利的统一。此外,乡土建筑还承载着丰富的社会文化信息,其形制、装饰、功能配置往往反映了当地的家族制度、生活方式与审美观念。

从历史演变来看,乡土建筑经历了由传统农耕社会中的自发形成阶段,到近现代受外来文化影响逐步演变,再到当代面临现代化冲击的过程。随着城市化进程加快,大量农村人口向城市迁移,导致许多传统村落出现“空心化”现象,部分乡土建筑因年久失修而逐渐坍塌。与此同时,一些地区在乡村建设中盲目模仿城市建筑风格,忽视了对本土文化的尊重与延续,使得乡土建筑的原真性受到破坏。近年来,在乡村振兴战略推动下,乡土建筑的价值重新被认识,其保护与更新逐渐成为乡村建设的重要内容。

3. 乡土建筑设计原则与方法

在乡村振兴背景下,乡土建筑设计应以尊重自然、传承文化、服务乡村为基本理念,强调地域性、可持续性和人文关怀的统一。其设计原则主要包括三个方面:一是尊重传统格局与风貌,注重对原有村落肌理和建筑形态的延续,避免破坏性重建;二是采用本地材料与传统建造技艺,在提升建筑性能的同时保留乡土特色;三是结合现代生活需求进行功能优化,使传统建筑形式与当代使用功能有机结合,增强实用性与适应性。

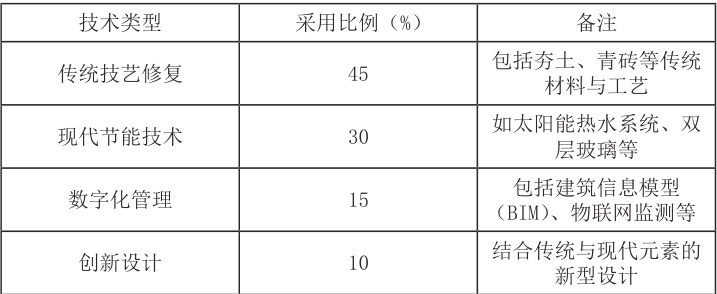

在具体设计方法上,首先应注重空间布局的有机融合,充分考虑地形地貌、气候条件及原有村落结构,采用灵活的组团式或院落式布局,保持与周边环境的协调统一。其次,在建筑形式与构造设计中,应优先选用夯土、青砖、木材等天然环保材料,并结合现代技术手段提升其耐久性与节能性能。例如,在屋顶形式、门窗比例、通风采光等方面延续传统做法的基础上,引入双层玻璃、太阳能热水系统等绿色技术,实现传统与现代的有机结合。此外,还应重视建筑功能的适应性改造,针对农村人口结构变化和生活方式转型,合理调整居住空间、公共活动区域与生产辅助空间的比例,提升居住舒适度与使用效率。

乡土建筑设计还需注重社区参与与文化表达,鼓励村民共同参与设计过程,使其真正成为服务于当地居民的生活空间。通过挖掘地方文化元素并在建筑装饰、景观小品中加以体现,不仅增强了建筑的文化认同感,也提升了乡村整体的人文氛围。乡土建筑设计应在传承中创新,在保护中发展,形成既具历史韵味又符合现代需求的可持续建设路径。

表1 :乡土建筑地域性材料使用比例

4. 乡土建筑更新策略与实践路径

在乡村振兴战略的全面推动下,乡土建筑的更新不仅是改善乡村人居环境的重要举措,更是传承地域文化、激发乡村活力的关键抓手。随着城乡融合发展的不断深入,传统村落和乡土建筑面临着新的机遇与挑战。一方面,许多乡村地区保留了丰富的历史文化遗产,如古民居、宗祠、传统作坊等,它们承载着地方的历史记忆和文化认同;另一方面,由于年久失修、功能退化、空间闲置等问题,不少乡土建筑逐渐失去使用价值,甚至面临坍塌的风险。

针对当前乡土建筑普遍存在的问题,应采取分类施策、因地制宜的更新策略,主要包括修缮型更新、改造型更新和再生型更新三种主要模式。修缮型更新适用于保存较好、历史价值较高的传统建筑,重点在于恢复原貌、加固结构、保护遗产本体,强调“修旧如旧”的原则,注重材料工艺的延续与文化符号的再现。这种模式不仅有助于留住乡愁记忆,也为后续的文化旅游开发奠定基础。

改造型更新则面向功能需求变化的建筑,通过空间优化、设施升级等方式提升其使用价值。例如,将老旧村委会改造成社区服务中心,或将闲置校舍转化为养老活动中心。此类更新强调实用性与适应性,在尊重原有建筑肌理的基础上引入现代功能,满足当代村民的生活需求。

再生型更新适用于已废弃或严重损毁的建筑,强调功能置换与空间重构。通过对建筑的彻底重塑,实现资源的活化利用,如将旧民居改造成民宿、村史馆或文创空间,既保留了建筑的外部形态,又赋予其全新的社会功能和经济价值。这种模式往往能带动乡村旅游、文化产业的发展,为乡村注入新的生机与活力。

在实践路径方面,乡土建筑的更新应坚持“政府引导、村民参与、社会协同”的多元合作机制。政府应发挥政策支持与资金引导作用,制定科学的保护与更新规划,并完善相关法规体系,确保更新工作的规范性和可持续性。同时,应鼓励村民作为主体积极参与设计与建设过程,增强其对更新项目的认同感与归属感,避免“自上而下”的单向干预导致的“空心化”现象。

表2 :乡土建筑更新技术采用情况

5. 乡土建筑更新面临的问题与对策建议

在乡村振兴战略不断推进的背景下,乡土建筑更新逐渐成为乡村建设的重要内容。然而,在实际操作过程中仍面临诸多挑战,严重制约了更新工作的有效开展。首先,过度商业化倾向导致“千村一面”的现象日益突出。部分地区的更新项目片面追求旅游开发和短期经济效益,忽视了对传统风貌和文化内涵的保护,使得乡土建筑失去原有的地域特色和文化记忆。其次,传统建造技艺传承断层,工匠队伍青黄不接。随着老一辈匠人逐渐老去,年轻一代对传统工艺缺乏兴趣和系统培训,导致许多修复项目难以还原原真性,甚至出现“仿古不古”的问题。再次,资金投入不足与政策支持不到位也是普遍存在的难题。乡土建筑更新往往需要较高的前期投入,而地方政府财政支持力度有限,社会资本参与意愿不高,导致项目难以持续推进。此外,部分村民对更新项目认知不足,缺乏参与积极性,影响了项目的落地效果。

针对上述问题,应从制度、资金、人才和社会参与等多方面入手,制定切实可行的对策。一是完善法规体系,强化制度保障,明确乡土建筑保护与更新的法律地位,防止无序开发和破坏性重建。二是加大财政扶持力度,设立专项资金,并通过税收优惠、金融支持等方式引导社会资本进入乡土建筑更新领域。三是推动产学研结合,加强传统建筑技艺的教学与研究,培养专业人才,提升设计与施工水平。四是强化村民主体地位,增强其文化认同感和参与意识,使更新成果真正惠及当地居民。五是鼓励多元合作机制,推动政府、企业、社会组织与村民协同发力,形成可持续的更新模式。只有通过系统化的政策引导与多方协同推进,才能实现乡土建筑的有效保护与活化利用,助力乡村振兴战略的深入实施。

结论

乡土建筑作为乡村文化的重要载体,在乡村振兴战略背景下具有不可替代的价值。其更新不仅是对传统建筑的修缮与改造,更是对乡村历史、文化和社会结构的延续与重塑。本文通过分析乡土建筑的特点、更新策略及实践路径,指出当前更新过程中面临的过度商业化、技艺传承断层、资金短缺等问题,并提出了相应的对策建议。研究表明,科学合理的更新策略能够有效提升乡村人居环境质量,激发乡村内生动力,促进文化传承与经济发展。未来应进一步完善政策支持体系,推动多方协同参与,探索融合传统智慧与现代技术的可持续更新模式,真正实现乡村的全面振兴。

参考文献

[1] 程鹏 . 乡村振兴背景下现代乡土建筑的创新设计策略 [J]. 中国建筑装饰装修 ,2025, (08): 127-129.

[2] 黄克华. 基于乡村振兴的景观设计育人模式探索与实践 [J]. 低碳世界, 2024, 14(12): 169-171.

[3] 严颖. 乡村振兴视域下徽派乡土建筑的保护与合理性发展研究 [J]. 齐齐哈尔大学学报 ( 哲学社会科学版 ), 2024, (10): 66-71.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)