以人为本理念护理 + 精细化护理在血液透析护理中的应用价值

王玲玲

芜湖市第二人民医院 安徽省芜湖市 241000

血液透析作为终末期肾病患者维持生命的重要治疗措施,此阶段的护理质量直接影响其后续的生存质量,而随着目前医疗模式的转变,常规护理难以满足患者多元化的需求,因此需探究更为高效、优质的护理服务,以积极改善患者的身心状态[1]。基于此,筛取260 例血液透析患者为样本,来分析以人为本理念护理联合精细化护理的临床运用效果,现报告如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料

研究筛取均为接受血液透析的患者,共计 260 例,研究节点于2024.3-2025.3 期间,基于双色球随机分配患者至两组,组名拟定:参照组、观察组,各 130 例。详情:参照组中患者的年龄于 24-47 岁,均值( 35.56±1.37 )岁,其中男患 70 例,女患 60 例。观察组中患者的年龄于25-46 岁,均值( 35.44±1.52 )岁,其中男患 68 例,女患 62 例。组间资料对比无差异性 P>0.05 ,可比较。

1.2 方法

参照组:常规护理,详情:做好患者的各项体征指标监测,并予以其常规的知识宣教,同时在血液透析工作开展中做好穿刺点观察,若有异常需及时处理。

观察组:以人为本理念护理 + 精细化护理,详情:(1)环境护理。优化透析室的空间布局,予以柔光照明与降噪处理,以保证患者的诊疗舒适度。(2)全流程护理干预。患者接受血液透析治疗前需予以个性化健康宣教,可利用可视化工具来讲解治疗原理;治疗中需加强患者的状况监测,包括血压波动与穿刺点状态;在治疗后可进行患者的电子化随访档案建立,并借助移动医疗平台提供 24h 的专业咨询。需特别关注患者的饮食状况,基于其实际需求来制定科学的饮食方案,以此为诊疗工作开展奠定良好身体基础。(3)并发症预防。护理人员需完善预警机制,规范血液透析工作开展中的消毒流程与设备维护标准,并对临床相关不良事件发生的根本原因做以分析,并制定预防方案。(4)心理护理。护理人员利用系统化工作来评估患者的心理状态与生理需求,并在“以人为本理念下”为其构建个性化的干预方案,可与其积极交流,了解不良情绪出现原因,予以针对性疏导,同时建立病友互助群,使得患者积极参与,从而减轻其心理压力。

1.3 观察指标

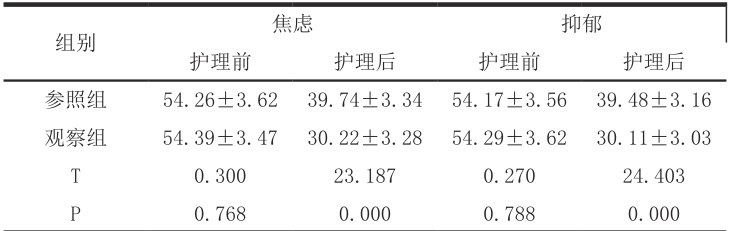

1.3.1 负性情绪

于护理前后做以评估,工具以焦虑自评量表、抑郁自评量表进行,项目各计 20 个,分值于 0-4 分,总值在 0-80 分间,值越高即可表明焦虑、抑郁等负性情绪越显著,反映其情绪状况越差。

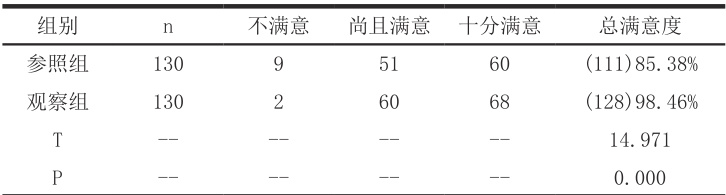

1.3.2 满意度

以科室的护理满意度调查问卷于护理后展开评估,基于 0-10 分可拟定指标,即十分满意、尚且满意、不满意,阈值于8-10 分、5-7 分、0-4 分,总满意度可在(十分满意数 + 尚且满意数)  公式计算。

公式计算。

1.4 统计学分析

数据用 spss26.0 软件处理,计数资料:n( % )代表, x2 检验,计量资料:(  )代表,t 检验,和统计学的描述存在差异性: P<0.05, 。

)代表,t 检验,和统计学的描述存在差异性: P<0.05, 。

2 结果

2.1 负性情绪

据表1 显示,负性情绪护理前对比 P>0.05 ;护理后指标以观察组值低P<0.05 。

2.2 满意度

据表2 显示,总满意度计算以观察组更高 P<0.05, 。

表2 满意度对比[n(%)]

3 讨论

血液透析就是利用体外循环来清除体内的代谢废物,作为终末期肾脏疾病常用的治疗措施,若有显著效果但是其操作过程相对复杂、耗时,患者大多伴随电解质紊乱、感染等风险,因此实施有效、科学护理干预意义明显 [2]。

研究显示:护理后负性情绪、总满意度评估均以观察组有更佳数据水平 P<0.05 ,可见以人为本理念护理 + 精细化护理对于血液透析患者有着积极影响。临床实践中,常规护理虽可满足患者的基础治疗需求,但其内容、形式均缺乏灵活性,难以满足的个性化需求,而以人为本理念的护理干预,注重患者的个体差异;精细化护理利用流程优化、细节把控等可显著提升临床护理质量,将二者有效结合,可实现技术性与人文性的统一,利于血液透析患者的身心状态改善,并促进整体护理质量水平提升[3]。

总之,以人为本理念护理联合精细化护理对于血液透析患者的护理工作开展具有积极影响。

参考文献:

[1] 单体妹 . 多学科协作联合精细化护理在血液透析患者中的应用效果[J]. 医药前沿 ,2025,15(3):123-125.

[2] 陈艺延 , 黄爱治 , 李伟真 , 等 . 精细护理模式在血液透析患者中的应用效果及并发症 [J]. 吉林医学 ,2024,45(1):237-240.

[3] 何丽 , 程彩娟 , 曹路路 , 等 . 以人为本理念护理干预联合精细化护理在血液透析护理中的应用效果 [J]. 智慧健康 ,2024,10(31):165-168.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)