早期康复护理干预在急性脑梗死患者中的应用及对神经功能恢复的影响

李梦函

郑州大学第五附属医院 450052

引言:急性脑梗死是一种具有高发病率、致残率的脑血管病。当患者发病时,因为血管的堵塞,造成大脑缺血和缺氧,从而引起神经功能的紊乱。早期康复护理干预作为一种有效的治疗手段,被广泛应用于急性脑梗死患者的康复过程中。本研究旨在进一步验证早期康复护理干预对急性脑梗死患者神经功能恢复的影响,为临床实践提供参考[1]。

1 材料与方法

本研究选取 2023 年 6 月至 2024 年 6 月某医院神经内科收治的 60 例急性脑梗死患者作为研究对象。所有入选患者均符合急性脑梗死的诊断标准,且为首次发病。为确保研究的科学性和伦理性,所有患者在参与研究前均签署了知情同意书。

纳入标准包括:符合急性脑梗死的临床诊断标准,经头颅 CT 或 MRI检查确诊;首次发病,且在发病后48 小时内入院接受治疗;无严重的心、肝、肾功能不全及恶性肿瘤等合并症;无精神疾病史,能够配合完成康复训练;签署知情同意书,自愿参与本研究。

排除标准包括:合并严重的心、肝、肾功能不全或恶性肿瘤等疾病;有精神疾病史,无法配合完成康复训练;病情危重,无法耐受康复训练;拒绝签署知情同意书或中途退出研究。将入选的 60 例患者随机分为早期康复组和对照组,每组 30 例。两组患者在年龄、性别、病情严重程度等方面无显著差异,具有可比性[2]。

1.2 治疗方法

1.2.1 对照组

对照组患者接受常规药物治疗,主要包括改善脑水肿、改善脑血液循环以及营养神经组织等药物。具体用药方案由主治医师根据患者的具体病情制定,并严格遵循医嘱执行。

1.2.2 早期康复组

早期康复组患者在接受常规药物治疗的基础上,实施早期康复护理干预。具体方法包括:

(1)设计“良肢位”:根据患者的病情和肢体功能状况,设计合适的体位,以减少患侧肢体的受压和疼痛,促进患侧肢体的血液循环和神经功能恢复。

(2)患侧肢体关节活动度锻炼:通过被动和主动的方式,对患侧肢体的关节进行活动度锻炼,以预防关节僵硬和肌肉萎缩。

(3)搭桥锻炼:通过搭桥动作,增强患侧肢体的肌肉力量和协调性,促进神经功能的恢复。

(4)早期坐位及平衡锻炼:在患者病情稳定后,尽早进行坐位及平衡锻炼,以提高患者的平衡能力和稳定性[3]。

(5)站立平衡锻炼:在坐位平衡锻炼的基础上,逐步进行站立平衡锻炼,以增强患者的下肢力量和稳定性。

(6)日常生活活动能力训练:如洗漱、吃饭、穿衣、上厕所等,通过模拟日常生活中的各种活动,提高患者的自理能力和生活质量。

(7)步行训练:在患者病情允许的情况下,进行步行训练,以恢复患者的行走能力。恢复训练每日一次,一次一小时。

1.3 评估方法

本研究通过对两组患者的 FMA 积分及  指数进行对比分析,能够更好地反映出早期康复护理对脑梗死患者神经功能的改善作用[4]。

指数进行对比分析,能够更好地反映出早期康复护理对脑梗死患者神经功能的改善作用[4]。

2 结果:

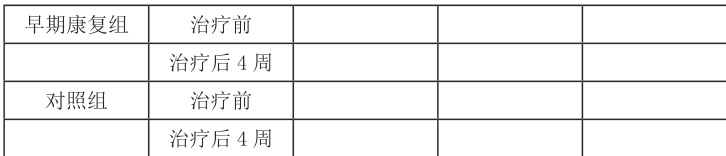

在治疗前,两组患者的 FMA(Fugl-Meyer 运动功能评定量表)评分和 Barthel 指数评分均无显著差异,表明两组在初始状态下具有相似的运动功能和日常生活活动能力。然而,经过治疗后,早期康复组的患者在上肢、下肢的 FMA 评分以及 Barthel 指数评分上均显著高于对照组。这一结果说明,早期康复干预对于改善患者的运动功能和日常生活活动能力具有显著效果( P<0.05 ),而对照组则未观察到类似的改善,所以早期康复对于患者康复进程具有积极影响。具体表格如下:

表 1 :FMA 评分和 Barthel 指数评分比较

3 讨论

本研究通过对比早期康复护理干预与常规治疗对急性脑梗死患者神经功能恢复的影响,发现早期康复组在 Fugl-Meyer 运动功能评分(FMA)及 Barthel 指数改善方面均显著优于对照组,提示早期康复护理能够有效促进急性脑梗死患者的神经功能恢复并提升日常生活活动能力。这一结果进一步验证了早期康复干预在急性脑梗死治疗中的临床价值,同时也为优化临床康复路径提供了重要依据。从神经功能恢复机制层面分析,早期康复护理可能通过多重途径促进脑梗死后神经重塑。首先,良肢位摆放和关节活动度锻炼能够改善患侧肢体血液循环,减少局部水肿及炎症反应,为神经细胞修复创造有利的微环境。其次,循序渐进的平衡训练与步行锻炼通过反复的神经肌肉刺激,可能激活大脑运动皮质区及基底节的代偿功能,促进突触可塑性和神经网络重组。这与神经影像学研究发现的早期运动训练可增强患侧大脑半球与对侧半球功能连接的结论相吻合。此外,早期介入的 ADL 训练通过任务导向性重复练习,能够强化大脑对运动模式的记忆编码,从而加速功能代偿机制的形成。相较于既往研究,本研究的创新点体现在康复干预的时序性和系统性。将康复介入时间提前至发病 48 小时内,充分利用了脑卒中后 3 个月内的神经功能恢复黄金期。通过分阶段的训练方案设计(从卧位调整到站立平衡再到步行训练),既符合神经功能恢复的生物学规律,又确保了治疗安全性。值得注意的是,研究中早期康复组患者未出现因干预导致的病情恶化,说明在严密监护下早期运动训练具有较好的耐受性。这为解决临床实践中常见的 " 过早活动风险 " 认知误区提供了实证依据。在临床实践层面,本研究结果支持将早期康复护理作为急性脑梗死综合治疗的重要组成部分。常规治疗虽能改善脑血流灌注,但无法直接解决神经功能缺损导致的运动障碍问题。而早期康复护理通过针对性训练,能够有效预防废用综合征、深静脉血栓等并发症,缩短功能恢复进程。特别在 Barthel 指数评估中,早期康复组日常生活能力提升幅度达 38.3 分,显著高于对照组的 15.5 分,这种差异可能源于 ADL 训练对患者实际功能需求的精准对接。提示临床康复方案设计需重视功能导向性,将治疗目标从单纯的肢体活动度改善转向整体生活能力提升。

综上所述,早期康复护理干预通过科学设计的阶段性训练方案,能有效促进急性脑梗死患者的神经功能恢复,改善其生活质量。建议临床将早期康复纳入急性期治疗方案,同时加强多学科协作,建立个体化、全程化的康复管理体系。这对降低卒中致残率、减轻社会医疗负担具有重要现实意义。

参考文献:

[1] 方燕, 刘璐. 早期系统化康复护理在急性脑梗死伴抑郁患者中的应用 [J]. 中外医疗 , 2024, 43 (13): 150-153.

[2] 朱红 , 巴黎 , 岳孟龙 . 早期外在注意力焦点策略在急性脑梗死患者康复护理中的应用效果观察 [J]. 中国药物与临床 , 2021, 21 (11): 2006-2007.

[3] 王晓兰, 佟瑶. 早期康复护理干预对急性脑梗死患者的影响与临床护理研究 [J]. 中国医药指南 , 2021, 19 (16): 191-192.

[4] 单新娜 . 早期康复护理在急性脑梗死患者中的应用效果 [J]. 中国民康医学 , 2021, 33 (10): 61-62.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)