网络流行语对中学生价值观的影响

解玉凡 李一帆

河北北方学院研究生学院 河北省张家口市 075000

一、网络流行语概述

由于互联网的发展,网络语言在网民交流与使用中随之产生。网络语言是网络诞生后产生着网络的不断变化而变化、来源于日常语言而又区别于日常语言的一种语言形式 [1]。网络流行语是网络文化的象征,是渗透到现实社会中的一种特殊语言现象,在一定程度上影响着社会。因此,我们可以将网络流行语进一步界定,网络流行语是伴随着社会热点事件出现在网络,并迅速被大众传播并使用的一种表达语言。

目前,学术界对网络词汇的分类还没有一个明确的定义,但是一些学者从各自的专业领域将其归类。通过对网络流行语的研究与调研,将其分为谐音型、符号型和缩略型三种类型。

谐音型流行语是指在使用语言的过程中,利用词在音上的相近或音相同的情况,从一个词到另外一个词,从而形成了一种替代关系。可分为汉字和数字两种,举例如下。

二、鸭梨大—压力大886—拜拜了

符号型通俗语言指的是通过文字和不同的输入法,让人看得更清楚,表达人的某些感情、肢体动作的语言形式,它大大节省打字时间。此句最早发源于韩国,后经广泛流传,形成了一种特有的网络语言,具体举例如下。

QAQ—表示失落难过 =_=—表示无可奈何 (>_<)—表示开心

缩略型流行语是指用词时,用词频率较高,而词义又保持不变,为便于使用,而将其全部替换掉的语言,有汉语缩略语和英语缩略语之分,具体举例如下。

社死—社会性死亡 爷青回—爷的青春又回来了

OMG—oh my god DIY—DO it yourself

二、网络流行语对中学生价值观产生的影响

中学生属于青少年群体,而青少年在我国社会主义建设中具有重要地位,发挥巨大作用,具有很强的可塑性,肩负祖国未来与希望。正处在初高中时期的中学生群体价值观还在形成之中,但网络流行语已经渗透到了他们的学习和生活中并产生一定的影响,以下从积极和消极两个方面分析。

(一)网络流行语对中学生价值观的积极影响

1. 释放负面的情绪,缓解精神压力

网络流行语是一种具有引导、抚慰舆论、能在较大程度上顺应大众心理、“投其所好”的语言媒介。社会心理学家认为,人们可以通过心理疏导来降低攻击性行为,而社会应该在法律的框架下为人们提供发泄的途径和途径。中学生在学习上要面对中高考的压力,在生活中也要与朋友交往,与异性接触等方面的问题,加之缺乏减轻压力的手段,这些都是造成中学生的一系列心理问题的原因。但通过网络,中学生可以寻找志趣相投的同龄人,并利用网络流行语表达自己的看法。它不仅没有任何障碍的交流,也让青少年获得归属感、认同感和同伴的接纳和尊重 [2]。

2. 增加社会参与度,反思自我价值

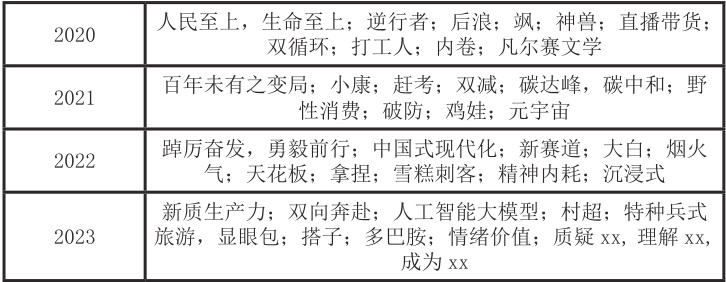

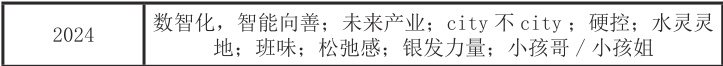

近年来,网络流行语改变了“难登大雅之堂”的局面,越来越显示它的优势。统计 2020 到 2024 近五年的网络流行语可以发现,越来越多的正向网络流行语入选年度网络流行语用词,今年 12 月 2 日,《咬文嚼字》栏目组公布了2024 年十大最受欢迎的词汇,其中“新赛道”、“勇毅前行”“大白”均榜上有名。

2020-2024 年度十大网络用语统计

而这些网络流行语又有一个共性,那就是他们所处的时代。这类网络用语大多是从实际生活中或者是政府的决策中产生的,比如“大白”,就是三年前,我国疫情最严重的时候,当全国人民面临生命危险的时候,医护人员挺身而出,义无反顾地冲上“抗疫”第一线,穿着一身白衣,被称为“大白”。不管是在网上,还是在实际生活中,中学生都或多或少地受到了影响,推广和运用这些网络流行语,能使他们更好地融入到社会生活中去,珍惜自己的人生和学业,树立正确的价值观。

(二)网络流行语对中学生价值观的消极影响

1.“娱乐化”阻碍主流价值观的传播

伴随着“话语狂欢”的盛行,网络流行语如喷泉般地涌现,其中的内容也不可避免地出现了良莠不齐的情况,其中不乏一些低俗、低俗的网络流行语,并对社会的主流价值观产生了严重的冲击。

中学生对于网络流行语的接受速度快,使用率高。但网络流行语数量广大,其中某些网络流行语含有影响主流价值观的内容,长期使用,中学生将对周围事物与主流倡导的价值观产生漠视心态,比如,“躺平”与“佛系”表达了一种妥协与放弃的心态,在某些方面漠视了社会事件。而低俗化网络流行语则会降低中学生的审美,影响主流价值观传播,比如,近年来出现的“高质量男性”以油腻著称,与主流提倡的价值观相违和。

2.“碎片化”滋生享乐价值主义倾向

随着时代的发展和历史的演变,人类语言也在随之发生或大或小的变化 [3]。它是一个开放、动态和均衡的系统,是一个不断变化的动态系统,这种变化和变化所带来的影响,必然会在语言中体现出来。网络流行语大多在网络虚拟空间中呈现出“碎片化”的形式,极易滋生享乐性的价值取向。

有些网络流行语是从热门新闻、电视剧中衍生出来的,经常用短句来表达某种现象或事件。享乐主义认为,人生的第一要务是吃喝玩乐,以及各种感官上的享乐。当物质生活水平提高,“衣食无忧”的时候,“土豪”“富二代”们就会互相攀比,炫耀自己的财富,到处旅行,被称为“潇洒人生”。“学好数理化,不如有一个好爸爸”“拼爹”这样的网络词汇,与当时的社会大环境脱节,既没有反映事物的全貌,又无法把整件事的前因后果都说清楚,而且还能反映出一些中学生追逐不劳而获的享乐主义心理。

参考文献:

[1] 姜旭 ; 李田新 ; 潘如雪 ; 邓玉莲 . 网络词语的流行与当代青年的思想状态分析 [J]. 公关世界 ,2022,(04):10-11.

[2] 魏晓娟 . 青少年使用网络流行语的心理动因及教育应对 [J]. 当代青年研究 ,2017,(02):95-99.

[3] 汪丽蕾 . 网络流行语在中学生中使用情况调查 [C]. 华中师范大学 ,2013.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)