提炼数学问题 促进深度学习

黄贤云 郑朝晖

合肥一六八玫瑰园学校东校

课程改革以来,随着实践探索的深入,新授课的教学内容和形式产生了很多变化,对于数学练习课,需明确不是简单的知识累加,更有拓展延伸。学生探究并理解长方形及正方形面积的计算公式,然而在解决本单元的拓展练习时却常常觉得困难,以下,我将以“长方形与正方形面积”拓展练习课程的教学实践为例,分享个人的教学体会与反思。

一、课堂实践

1.复习旧知 自主建构

(1)测量长方形与正方形的周长及其面积大小

例 1 :在生活中选取一个长方形或正方形实例,并对其边长进行整数值的测量,进而计算出其面积与周长。

学生经历测量、选定单位、执行计算等一系列步骤,这一过程旨在培育学生的实践操作技能,并帮助他们初步构建起几何概念框架。

(2)梳理计算过程,绘制对比表格

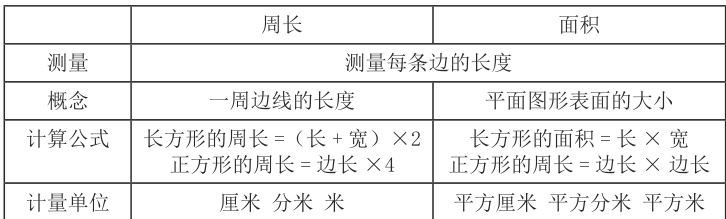

通过对比使学生明确:周长和面积所指的测量方法相同,但概念、计算公式以及计量单位均不一样,如表1 所示。[1]

表1 长方形与正方形在周长与面积方面的相同点与不同点

2. 练习对比 发现提炼

(1)计算不规则图形的周长和面积。

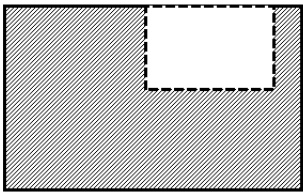

例2 :求出下列图形(图1)阴影部分的面积和周长。

图 1

学生需计算图形中阴影部分的周长,通过“平移”策略,发现该阴影部分的周长等同于原长方形的周长,随后利用周长计算公式求得原长方形的周长。至于面积计算,则首先计算出原大长方形的总面积,再从中减去小长方形的面积。

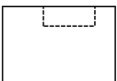

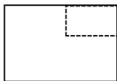

(2)归纳从长方形的边缘中去掉一个长方形(正方形类似),面积和周长如何变化。

图 2

图 3

图 4

学生通过测量和计算等过程,得出:从长方形的边缘中去掉一个长方形,长方形的面积减少,图 2 周长增加;图 3 周长不变;图 4 周长减少。数学知识的学习总是从零散到系统的过程, 这个过程需要借助辨析、观察、概括与整理等活动。[2]

3.梳理辨析 以例悟道

(1)探究当长方形的周长一定时,面积可能是多少。

例 3 :利用 16 根各长 1 米的木条来构建一个长方形或正方形,并记录下所构成每个形状的长、宽以及面积数据。

分析题意可知,根据提供的 16 根 1 米木条这一条件,我们可以推断出构建出的长方形或正方形的周长为 16 米,同时其长和宽的尺寸均为整数米。

由周长公式:(长+宽) ×2=24 (米) 得出:长+宽 =8 (米)

为了保证不重复不遗漏,我们从宽度为 1 米的情况开始列举:若宽为1 米,则相应的长度为 7 米;若宽增至 2 米,长度则对应减少至 6 米;宽度为 3 米时,长度为 5 米;当宽度达到 4 米时,长度也为 4 米,此时形状为正方形;若宽度继续增加至 5 米,则长度缩减为 3 米。重复了,所以后面就没有了。

为了便于观察,我们还指导学生制定了表格。

(2)探究当长方形的面积一定时,周长可能是多少。

例 4 :利用 16 个边长为 1 厘米的正方形,拼合成不同的长方形或正方形形状,并记录下每种形状的长、宽以及对应的周长。

分析题意:根据条件,即使用 16 个边长为 1 厘米的正方形,我们可以得知所构成的长方形或正方形的面积为 16 平方厘米,同时其长和宽的尺寸均为整数厘米。

由面积公式得出:长 × 宽 =16 (平方厘米)

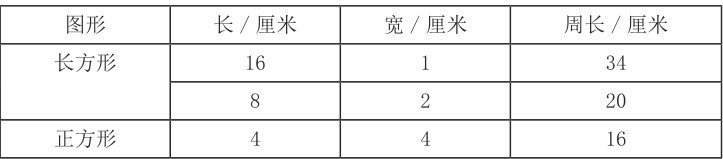

为了便于观察,学生学会制定表格,如表3 所示(3)观察对比 问题升华

表3 面积是16 厘米的长方形,长、宽和面积的可能取值

教师提问的艺术在于引发学生思考,而不是简单的问题提出与解决过程,课堂上通过设疑:“仔细观察上述解题过程中,你有什么发现?”例 3和例4 两题的设计、综合性、开放性都很强,学生梳理题干中的已知条件,仔细分析,将已知条件转化成解题所需的必要条件,知道可以用“有序思考”的解题技巧来确定长方形的长和宽 , 从而得出以下规律:“在长方形周长相同的情况下,其面积可能并不相等;而当面积相等时,周长也可能不同。进一步观察发现,若周长固定,长和宽的数值越接近,则面积越大;反之,在面积相同的情况下,长和宽的数值越接近,周长则越小。”进而得出一般规律:“当两个数的和相等时,这两个数越接近,积越大;当两个数的积相等时,这两个数越接近,和越小”。

二、课后思考

设计练习课时,教师需要展现出比教授新课时更为深入的分析与理解教材的能力。针对本节的练习课设计而言,对学生掌握本单元基本知识、建立认知结构起着至关紧要的作用。本节课我们设计了 4 道例题 , 均将周长面积的计算也纳入其中对比,层层递进,有探索、有对比、有总结。在探究“面积不变,周长变以及周长不变,面积变”这一过程中进一步体会了周长与面积的联系和区别 , 既发展了学生空间几何观念 , 又有效促进了学生数学思维的提升。[3]

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)