全方位电力经济运行管理与效益提升策略

严国栋

昆明先行监理有限责任公司 云南昆明 650200

引言:全球能源革命正重塑电力经济格局,国际能源署(IEA,2023)数据显示,2022 年全球可再生能源发电装机占比首次突破 40% ,我国 " 双碳 " 目标下非化石能源消费占比将在 2030年达到 25% 左右。在此背景下,电力系统呈现 " 双高 "(高比例可再生能源、高比例电力电子设备)特征,传统以火电为主体的调度运行模式面临新能源出力间歇性导致的供需平衡压力、源网荷储协同机制缺失引发的系统效率损耗等现实矛盾。技术驱动型管理升级成为破解困境的必然选择:数字孪生技术通过构建电网物理实体的虚拟映射,实现设备状态的精准评估;边缘计算在配电网侧部署分布式算力节点,缩短实时控制时延;智能合约机制基于区块链技术自动执行交易规则,提升电力市场交易效率。这些技术的融合应用,为电力经济运行管理注入新的动能。

一、电力经济运行的维度解析

电力经济运行是涵盖技术效率、市场机制、环境效益的复杂系统工程。在技术维度,涉及发电侧机组组合优化、输电网络潮流控制、配电系统故障自愈、用电端负荷需求响应等全环节的技术经济性平衡,要求通过智能算法最小化发输电成本的同时满足供电可靠性指标。市场维度聚焦电力商品的价值发现与资源配置,包括现货市场价格形成机制、辅助服务市场补偿规则、容量市场投资激励政策等,需解决新能源发电的边际成本定价、需求侧资源的市场准入等关键问题。环境维度则关注电力生产消费过程中的碳排放强度控制,通过碳定价机制引导电源结构清洁化转型,提升电网对风电、光伏等间歇性电源的消纳能力,实现经济发展与环境保护的协同优化。三者通过电价信号、调度指令、政策导向形成交互耦合关系,共同决定电力系统的整体运行效能 [1]。

二、效益提升的量化指标体系

科学的指标体系是衡量电力经济运行效益的关键工具。技术指标中,线损率反映电网传输效率,通过智能配电网改造和台区线损治理,可将该指标控制在 5% 以内;设备利用率体现资产运营水平,抽水蓄能电站的启停响应次数、燃煤机组的深度调峰能力等均是重要考量因素。经济指标方面,度电成本综合反映发电侧燃料成本、输电侧网络损耗、配电侧运维支出等全链条成本构成,光伏电站度电成本已从 2015 年的 1.2 元 / 千瓦时降至 2023 年的 0.35 元 / 千瓦时以下;投资回报率(ROI)用于评估电网智能化改造项目的经济性,需综合考虑设备寿命周期内的收益流与初始投资额。环境指标中,碳强度(单位电量碳排放)是衡量电力系统绿色化水平的核心参数,2022 年我国电网平均碳强度为 550 克 / 千瓦时,通过煤电灵活性改造和可再生能源替代,有望在 2030 年降至 450 克 / 千瓦时以下;可再生能源渗透率则反映能源结构转型进度,包括电源侧装机占比和电量消纳占比两个维度,2025 年我国风电光伏装机占比目标为 40% 左右。

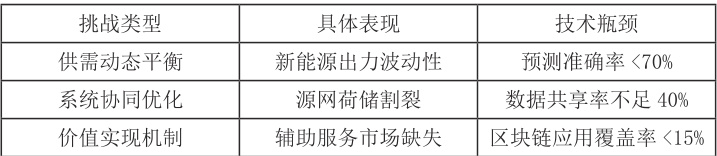

三、主要挑战(技术视角)

(一)多源异构数据融合困境

电力物联网部署的传感器、智能电表、无人机巡检系统等设备产生海量异构数据,其通信协议(如 IEC 61850、Modbus)、数据格式(结构化的 SCADA 数据、非结构化的设备图像)和时间频率(毫秒级的实时量测数据、日级的营销数据)存在显著差异,导致跨系统数据共享效率低下。变电站监控系统与负荷预测平台之间数据交互延迟超过 200ms,影响短期负荷预测模型的输入时效性。同时,跨平台数据传输面临安全威胁,电力专用通信网络与互联网边界的防火墙策略可能导致数据过滤丢失,区块链技术在数据确权过程中因共识机制效率问题,难以支撑百万级终端的实时数据上链。这些问题使得数据治理成本占智能化项目总投资的 30% 以上,数据价值挖掘面临 " 数据丰富但信息贫瘠" 的困境 [2]。

(二)实时决策响应能力不足

传统 SCADA 系统采用集中式数据处理架构,从终端传感器采集数据到调度中心形成控制指令的时延超过 500ms ,无法满足新能源并网逆变器快速无功补偿的控制需求。在配电网故障处理场景中,基于规则库的馈线自动化系统需要 3-5 个周波( 60-100ms )完成故障定位,而基于机器学习的暂态过程识别算法虽可将定位时间缩短至 20ms ,但模型更新依赖人工标注的故障样本库,在新型电力电子设备广泛应用的背景下,样本数据的时效性不足导致模型准确率下降至 85% 以下。此外,实时电价计算模块因负荷预测误差累积,导致需求响应信号与用户用电行为的匹配度低于 70% ,影响需求侧资源的聚合利用效率。

(三)技术经济性验证缺失

数字技术投资回报周期不明确制约了企业的智能化改造意愿,某省级电网部署的智能巡检机器人系统初始投资 5000 万元,但其减少的人工巡检成本需 8-10 年才能覆盖投资,期间设备迭代升级可能导致系统功能过时。智能设备全生命周期成本模型缺失,使得设备选型时仅关注采购成本,忽视运维阶段的软件授权费用、数据存储成本等隐性支出。以配电自动化终端为例,传统选型方法导致设备年故障率为 5% ,而考虑全生命周期成本的优化选型可将故障率降至 2% 以下,但相关模型尚未纳入行业标准。此外,不同技术方案的经济性对比缺乏统一评估框架,如虚拟电厂建设中集中式平台与分布式架构的成本效益边界不清晰,导致项目规划出现技术路线错配风险[3]。

四、提升策略

(一)智能协同优化体系

基于系统工程理论,构建 " 源 - 网 - 荷 - 储" 协同优化模型,引入联邦学习技术解决多主体数据隐私保护问题。联邦学习通过在各市场主体本地服务器进行模型训练,仅上传参数梯度信息,实现负荷预测模型在不泄露用户用电数据的前提下持续优化。结合数字孪生技术,建立虚拟电厂的三维动态模型,模拟不同调度策略下的功率流动特性,运用模型预测控制(MPC)算法求解多目标优化问题,兼顾经济性与可靠性目标。

某省级电网构建分布式负荷预测系统,接入 120 万个智能电表数据,采用联邦学习算法实现区域负荷预测模型的协同训练。通过 200 个边缘计算节点的分布式算力调度,将 15 分钟负荷预测误差从 8.7% 降至 3.2% ,为日前市场交易提供了精准的负荷数据支撑。在储能系统优化调度中,利用数字孪生技术构建含 100 座储能电站的虚拟电厂集群,通过实时模拟电池组的充放电特性,制定差异化的调度策略,使储能系统利用率从 62% 提升至 90% ,峰谷时段的充放电效率提高 28%⨀ 该项目实施后,电网调峰成本下降 17% ,新能源弃电率从 12% 降至 4% 以下 [4]。

(二)数据价值挖掘机制

在电力经济运行管理领域,知识图谱技术的应用为数据治理与知识挖掘提供了新范式。通过自然语言处理(NLP)与机器学习算法,对电力系统中的海量异构数据(如 SCADA 系统实时数据、设备台账、检修报告等)进行实体抽取,精准识别发电机组、输电线路、变电站等关键实体;基于图数据库(如 Neo4j)构建多维关系网络,建立 “设备 - 故障 - 维修”“负荷 - 电价 -新能源消纳” 等复杂关系模型,并结合规则引擎实现知识推理,例如通过设备历史故障数据预测潜在风险,辅助运维决策。该技术可有效打破数据孤岛,将分散的电力数据转化为结构化知识体系,为电力系统的精细化管理提供理论支撑。

在绿电交易领域,区块链技术成为构建可信交易生态的核心。通过分布式账本与智能合约技术搭建绿证交易平台,将绿电生产、流通、消费全链条数据上链存证,实现绿电溯源信息的实时共享与不可篡改。例如,智能合约可自动执行 “绿证生成 - 交易匹配 - 权属转移” 全流程,规避人工干预导致的交易风险,同时确保绿证数据在电网企业、发电侧、用户侧等多方间的一致性,推动绿电市场规范化发展。此外,基于信息不对称理论,电力市场中供需双方的信息壁垒常导致资源错配与交易成本攀升。通过设计分级数据共享机制,结合联邦学习、同态加密等隐私计算技术,在保障数据安全的前提下实现市场主体间的信息互通。例如,建立电力负荷预测数据共享池,帮助发电企业优化生产计划,用户侧根据电价波动调整用电策略,最终实现电力资源的动态优化配置,降低整体社会交易成本[5]。

在电力设备运维领域,某区域电力交易中心依托人工智能技术构建了电力大数据知识图谱。该系统深度整合了 10 万条设备台账数据、5 万条故障记录和 3 万条检修报告,通过机器学习算法挖掘设备运行规律与故障关联性。以变压器套管故障诊断为例,传统人工识别方式准确率仅为 75% ,而应用智能诊断系统后,结合图像识别与历史数据对比分析,故障识别准确率显著提升至 92% ,同步生成的维修策略推荐方案,使平均故障修复时间缩短 40% 。

在绿电交易场景中,基于区块链技术搭建的绿证交易平台实现了行业突破。该平台成功接入 200 家发电企业和 500 家用电企业,利用智能合约技术自动匹配绿电供需双方的电量、价格、时间等交易要素。相较于传统线下交易需 3 个工作日完成的繁琐流程,智能合约驱动的自动化交易将全流程压缩至 2 小时,同时引入分布式账本技术确保交易数据不可篡改,有效规避信用风险,市场交易成本降低 19% ,绿电交易活跃度提升 2.3 倍。需求响应管理方面,通过构建用户用电行为知识图谱,系统能够精准识别高弹性负荷用户。针对商业楼宇、工业企业等不同用户群体,制定差异化阶梯式激励机制:当用户响应度超过基础阈值时,每增加 10% 的负荷调节量,奖励系数递增 15%⨀ 。这一策略显著激发用户参与积极性,需求响应参与度从 18% 跃升至63% ,单次需求响应事件的负荷调节能力提升 45% 。在 2023 年夏季用电高峰期间,该机制成功削减峰值负荷 80 万千瓦,有效缓解区域供电压力,避免 3 次拉闸限电事件 [6]。

(三)技术经济评估模型

开发全要素成本智能分摊算法,考虑电网投资的时空分布特性,将输配电成本按照 " 谁受益谁承担 " 原则分摊至不同电压等级用户。构建平准化度电成本(LCOE)动态测算模型,纳入设备折旧、运维费用、环境成本等全生命周期要素,采用蒙特卡洛模拟处理可再生能源出力的不确定性。结合成本收益分析理论,建立技术方案的多维度评估指标体系,为投资决策提供科学依据。

验证数据:某新能源发电集团应用全要素成本分摊算法,对新建光伏电站的接入成本进行精准核算,使上网电价测算精度从 ±15% 提升至 ±5% 以内,项目内部收益率(IRR)从 8.2% 提升至 11.0% 。在设备全生命周期管理中,基于 LCOE 模型制定变压器更换策略,综合考虑设备老化程度、能效水平和电价政策,将设备平均更换周期从 25 年优化至 33 年,运维成本降低 31% 。该模型还应用于电网智能化改造项目评估,通过对比不同技术方案的净现值(NPV)和投资回收期,指导某地级市电网优先实施配电自动化改造,使项目投资回报率从 9% 提升至15% ,资产利用率提高 22%⨀ 。

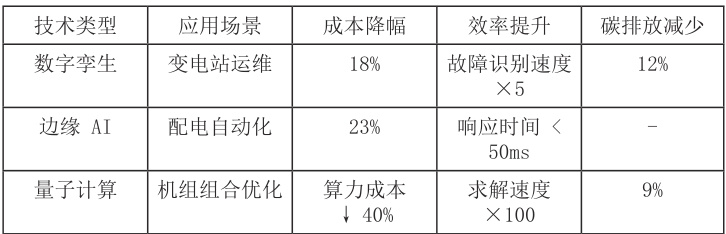

技术效益对比表

结束语

本研究构建的人工智能驱动电力经济运行管理框架,通过技术创新突破传统管理模式的瓶颈,实现了从 " 经验驱动 " 到 " 数据驱动 " 的决策范式转型。数字孪生、边缘 AI 等技术的应用显著提升了系统运行效率,区块链与知识图谱技术激活了数据要素价值,全要素成本评估模型为技术投资提供了科学依据。 56+ 北斗技术构建的时空智能底座,为新能源精准预测和设备精准运维奠定了基础。

参考文献

[1] 高虎 , 刘凡 . 电力消费全方位快速增长 彰显经济社会发展充满活力 [J]. 中国经贸导刊 ,2024, (11): 28.

[2] 刘凡 . 电力消费全方位快速增长 彰显经济社会发展活力 [J]. 中国能源 , 2024, 46 (7): 7-8.

[3] 邹春蕾 . 广东 为全国电力市场体系建设提供全方位样板 [N]. 中国电力报 , 2024-03-22(2).5-6.

[4] 王长江 , 唐俪心 , 张曼利 , 成凤 . 重要电力客户全方位服务体系建设 [J]. 大众用电 , 2024,39 (1): 24-25.

[5] 弓毛毛 , 张钰宸 , 郭彦君 , 谢秉桦 , 李龙 . 电力抢修全方位高空应急照明装置研发与应用[J]. 电工技术 , 2023, (S1): 195-196+291.

[6] 周晓燕 , 张民 , 田艳兵 , 国珍 , 任玲 , 范锐 . 电力电子技术全方位课程思政教学 [J]. 中国冶金教育 , 2023, (5): 91-94.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)