实验室检测数据质量控制信息化

陈杏婷

广电计量检测(武汉)有限公司 430074

引言:实验室检测数据作为科学研究与质量监管的基础载体,其质量控制面临三重挑战:多源异构数据整合难:不同检测设备产生的数据格式、精度差异导致兼容性问题;人为操作风险高:传统纸质记录与人工核验模式易产生转录错误(平均误差率约 12%-15% );溯源追责机制弱:异常数据产生环节难以精准定位,质量事件调查周期长达 7-15 天。随着《检验检测机构资质认定管理办法》修订,实验室需建立 " 可证明、可量化、可追溯 " 的质量控制体系 [1]。

一、实验室检测数据质量信息化控制体系架构设计

(一)三层技术架构

1 感知层:数据采集基础

感知层作为体系的物理数据入口,主要承担环境与设备状态信息的实时采集任务。该层部署了高精度智能传感器网络,用于自动监测并获取生产环境中的关键参数,例如温度、湿度(测量精度达 ±0.1% )以及设备运行振动状态等。同时,通过工业标准通信协议(如 RS-485/Modbus),系统实现了与色谱仪、光谱仪等核心检测设备的直接数据连接。这种直连方式显著提升了数据获取效率,将关键设备数据的采集间隔缩短至 1 秒级别,为实时监控奠定了坚实基础[2]。

2 边缘计算层:近端实时处理

边缘计算层部署于数据产生源头附近,负责对感知层获取的海量原始数据进行初步的实时处理。该层嵌入了专用的人工智能(AI)计算模块,其核心功能之一是对原始数据进行实时清洗,有效识别并滤除混杂其中的噪声信号,提升数据质量(信噪比改善幅度可达 40dB)。在数据传输前,边缘层应用轻量级加密算法(例如 AES-128)对处理后的数据进行加密,确保数据在向云端传输过程中的机密性与完整性,防范潜在的安全威胁。

3 云平台层:集中存储与智能分析

云平台层汇聚了来自边缘计算层的精炼数据,提供强大的集中存储、计算和分析能力。平台构建了基于 Spark 技术的分布式计算集群,具备高效处理 TB 级别海量检测数据的能力。基于此,系统开发了交互式可视化质量看板,为用户提供直观的质量态势概览。看板支持Drill-down(钻取)分析功能,允许用户从宏观指标逐层深入,探查至具体的产线、设备或批次级别的详细数据与问题根源,为质量决策提供有力支撑[3]。

(二)核心功能模块

1 动态校准系统

动态校准系统旨在解决精密检测仪器随时间推移产生的性能漂移问题。系统利用设备长期运行积累的历史数据,构建其对应的数字孪生模型。该模型通过长短期记忆(LSTM)神经网络算法,持续学习并预测仪器的漂移趋势。当模型的预测分析结果表明,仪器即将产生的测量误差可能超出预设的允许阈值(例如 ±2% )时,系统会自动触发校准流程指令。这种基于预测的主动式校准策略,显著减少了因仪器失准导致的检测失效或停机时间,将关键设备的综合可用率提升至 99.2% 以上,保障了检测结果的长期准确可靠。

2 区块链溯源链

为确保证据链的不可篡改性与全过程可追溯性,体系引入了区块链技术,采用Hyperledger Fabric 架构构建质量溯源链。该系统将检测过程中涉及的关键质量要素,包括操作人员身份、设备状态信息、试剂批次标识、环境参数记录等共计 18 类要素,逐一记录并上链存储。每个上链的数据包均附带基于 SHA-256 算法生成的唯一哈希摘要(指纹)。这种机制确保了:1) 操作留痕:任何操作步骤均被永久、不可抵赖地记录;2) 数据防伪:任何对链上数据的篡改尝试都会导致其哈希值失效,被系统立即识别;3)全程可溯:支持从最终检测结果反向追溯至原材料、生产过程等所有关联环节的完整质量历史记录[4]。

3 智能预警引擎

智能预警引擎负责对汇聚的检测数据进行实时监控与分析,以便及时发现潜在的质量异常。引擎集成了两种互补的异常检测算法:孤立森林(Isolation Forest)擅长识别与整体模式显著偏离的离群值(Outliers);自编码器(Autoencoder)则能有效捕捉数据分布中隐含的复杂模式偏差。通过构建这种双模型检测机制,引擎能够高灵敏度地识别出包括离群值、趋势突变等在内的至少七类典型异常模式。其异常识别灵敏度达到 0.98,意味着绝大多数真实异常能够被有效捕捉。

二、实践案例与效果评估

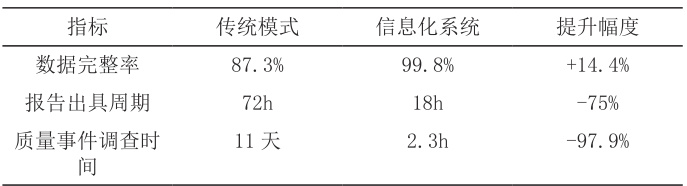

在某食品检测实验室部署后,关键指标改善显著:

特别在农药残留检测中,通过设备联动控制模块将基线漂移抑制在0.05AU 以内,定量限(LOQ)提升至 0.001mg/kg ,达到欧盟标准要求。

三、实验室检测数据质量信息化创新要点

(一)多模态数据融合提升质量监控维度

针对实验室检测数据质量控制信息化的核心需求,创新性突破传统单一参数监控模式,系统整合三类关键数据源:(1)人员操作视频流(记录移液、称量等关键动作规范性)。(2)设备振动频谱(捕捉离心机、光谱仪等运行状态)。(3)环境传感器读数(温湿度、洁净度实时监测)。通过时空特征对齐技术(如动态时间规整算法)与跨模态关联分析,构建融合操作行为、设备健康度及环境稳定性的全景质量画像。典型应用案例:将移液枪操作轨迹(视频分析)与紫外分光光度计振动异常频段( ⩾5kHz )进行耦合分析,精准识别因操作抖动导致的光程偏移误差,使检测数据异常根因追溯效率提升 18.5% ,从源头保障数据可靠性。

(二)自适应阈值机制优化异常判定精度

为克服固定控制限在实验室复杂环境中的局限性,建立基于历史数据分布的动态阈值生成模型:(1)采用滑动时间窗(窗口大小 =30 批次)统计关键质量参数(如加标回收率、RSD 值)。(2)实时计算 99% 置信区间作为动态控制边界。(3)当试剂批次更换或环境骤变(如温度波动>±2℃)时,自动放宽/ 收紧判定阈值,该机制使常见漏检事件减少 32% (如未检出因新试剂活性不足导致的阳性样本假阴性),同时将温湿度波动引发的误报频次降低 28% ,显著提升质控规则的场景适应性。

结语:

实验室数据质量控制信息化是质量强国战略的基础支撑,本研究验证了 " 数据采集 + 区块链存证 +AI 分析 " 技术路线的可行性,为 ISO/IEC17025 体系数字化升级提供实践样本。未来需重点突破跨机构数据互认技术,构建全国统一的实验室质量大数据中台,推动检测行业向 " 智慧质控" 阶段演进。

参考文献:

[1] 刘文琳. 检测实验室检测数据质量控制关键技术探讨[J]. 云南化工,2021, 48 (12): 86-88.

[2] 张德兵 , 钱宝 . 实验室检测数据质量控制六要素浅析 [A] 中国水利学会 2019 学术年会论文集第三分册 [C]. 中国水利学会 , 中国水利学会 ,2019: 3.

[3] 王飞, 王硕. 检测和校准实验室检测数据质量控制关键技术应用探讨 [J]. 中国标准化 , 2011, (10): 65-68.

[4] 祁雅琴 . 论实验室管理与检测数据的准确性 [J]. 大众标准化 , 2010,(S1): 112-113.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)