水环境保护工程中的生态修复治理技术及运用探讨

刘达

湖南霖昇工程技术咨询有限公司 湖南长沙 410000

前言

水环境保护工程旨在采用有效的技术手段,恢复和维护水生态系统功能,提升生态环境质量。生态修复治理技术作为一种综合性手段,主要包括化学、物理、生物修复技术,针对不同水环境保护工程,需采用不同的技术手段,通过模拟或者重建自然过程,有效解决水体污染问题,以促进生态系统稳定性的提升。在水环境保护工程中,生态修复治理技术的应用具有极大的现实意义,通过合理规划与实施,能够改善水环境质量,实现人与自然和谐共生。

1 水环境保护工程中生态修复治理的重要性

在水环境保护工程中,生态修复治理尤为重要。水生态系统是很多生物的栖息场所,生态修复治理可以给水生生物给予合适的生存环境, 推进生物多样性 且能恢复水体的自净功能,让水中的污染物被微生物分解和转化,做到物质 环利用;生态修 改进水环境质量,可以依靠植物、微生物和土壤的共同作用,有效 氮、 磷、 重金属等污染物,削减水体的富营养化状况,改良水质;生态修复治理还能优化水资源的涵养能力, 增添水资源的可利用量,改善水环境质量,满足人类生活、生产、生态用水需求,减少因水污染造成的水资源浪费和短缺。

2 水环境保护工程中的生态修复治理技术

2.1 化学修复技术

化学修复技术是指通过氧化还原或者絮凝反应来对水体中的污染物进行降解转化或者固定,其主要包括以下两种:

(1)化学絮凝沉淀技术

化学絮凝沉淀技术就是依据胶体化学原理,在水体中添加聚合氯化铝、聚丙烯酰胺等絮凝剂,借助压缩双电层、吸附架桥以及网捕卷扫等作用机制,促使水体中悬浮颗粒物和胶体污染物聚集成为大絮体,从而加快沉淀分离过程。在处理突发性的水体浊度升高或者工业废水中的重金属离子时,能够快速降低污染物的浓度。

(2)化学氧化技术

化学氧化技术反应速率快,处理效率高,主要利用强氧化剂的氧化性对水体污染物进行氧化分解。例如,臭氧具有很强的氧化性,可以氧化难降解有机物、藻毒素,并且有杀菌消毒的作用;芬顿氧化技术利用亚铁离子与过氧化氢反应生成羟基自由基,可以快速降解持久性有机污染物 [1]。

2.2 物理修复技术

物理修复技术指使用物理手段,如吸附、膜分离等,改变污染物的存在状态、分布位置等,进而实现净化水的目的。

(1)活性炭吸附技术

活性炭吸附技术是指通过活性炭的物理吸附作用、化学吸附作用、氧化作用、催化氧化还原等特性去除水中污染物质的技术。活性炭是一种由木材、煤、果壳等含有碳的物质,经过高温缺乏空气环境活化得到的物质,其拥有巨大的表面积, 可以吸收大量污染物。该技术处理程度高,效果稳定,并且操作简便,运行稳定,成本较低。活性炭可以是颗粒状,也可以是粉末状或者纤维状,这样便于根据实际需要灵活选择和运用,当活性炭吸附饱和之后,可以利用热解或者化学再生等方法对它进行复原利用,从而降低处理成本。

(2)膜分离技术

膜分离技术也是物理修复技术的一种,主要是借助半透膜对双组分或多组分的溶质和溶剂进行分离净化、浓缩提纯,在此过程中,主要以化学位差或外界能量作为推动力,依靠半透膜对各组分选择透过性不同而实现分离,其操作简单、效率高,可模块化设计,适用不同 规模水处理需求,并且节能环保,无二次污染。

2.3 生物修复技术

生物修复技术是指利用微生物、植物等生物代谢活动,对水体污染物进行吸收、降解和转化,主要包括微生物修复、水生植物修复、水生动物修复。

(1)微生物修复技术

微生物修复是指向水体中投加氨氮降解菌、石油降解菌等高效微生物菌剂,或者激活水体中土著微生物的活性,加速污染物的分解转化。在处理有机物污染水体时,复合微生物菌群可促进有机物矿化。在湿地系统中,微生物的硝化- 反硝化作用可去除氨氮。

(2)水生植物修复技术

水生植物修复是利用挺水植物、浮叶植物、沉水植物的吸收、富集、降解作用,达到净化水质的目的。水生植物能吸收氮、磷等营养物质,降低水体富营养化程度,水生植物根系为微生物提供附着场所,协同降解污染物。水生植物群落为水生动物提供栖息地,重建水生态系统[2]。

(3)水生动物修复技术

水生动物修复是投放鲢鱼、鳙鱼等滤食性鱼类,以及河蚌、螺蛳等贝类,通过摄食浮游藻类、有机碎屑,控制藻类过度繁殖,降低水体浊度。水生动物的代谢活动还能促进水体营养物质循环,增强生态系统稳定性。需要注意的是,应合理控制水生动物种群数量,避免过度摄食破坏生态平衡。

3 生态修复治理技术在水环境保护工程中的应用

3.1 湖泊与河道生态重建(1)湖泊生态重建

湖泊水体流动性弱、自净能力差,易受外源污染与内源污染双重影响,主要问题包括富营养化、藻类爆发、底泥污染及生物多样性锐减等。湖泊生态修复与重建尤为重要,应综合运用物理、化学、生物修复技术,解决湖泊生态问题。

湖泊生态重建应先控制污染物以及治理底泥,在应用生态修复治理技术时,拦截外源污染,在入湖河流和周边,建设生态缓冲带,栽植乔灌草植被,如柳树、紫花苜蓿、狗牙根等,有效拦截农业面源污染中氮磷、农药和泥沙;设置潜流湿地、表流湿地等人工湿地,对入湖径流进行预处理;削减内源污染,利用环保绞吸式挖泥船,对污染较重区的底层底泥实施疏浚,并对疏浚底泥进行无害化处理,采取固化填埋或者资源化方式进行处理,防止二次污染。

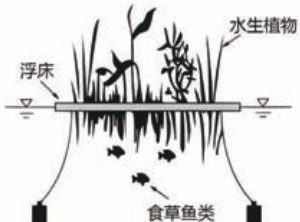

在水体生态修复中,重点是恢复水生植被。根据湖泊生态特点,采用水生植物修复技术,构建“沉水植物 - 浮叶植物 - 挺水植物”群落结构,先选择水体透明度较高的区域,种植苦草、马来眼子菜等沉水植物,利用其光合作用,释放氧气、吸收营养盐,再搭配睡莲、芡实等浮叶植物。在沿岸区域,种植芦苇、香蒲等挺水植物。同时,还可以采取水生动物修复技术,投放滤食性鱼类和螺贝类,调节浮游生物群落结构,也可以在湖面布置生态浮岛(图 1),选用高分子聚乙烯或生态木载体材料,种植美人蕉、菖蒲等耐污植物,通过利用浮岛根系,吸附污染物,微生物附着在根系表面形成生物膜,分解有机污染物,并且,浮岛还能为鸟类、昆虫提供栖息场所,增加生物的多样性[3]。

(2)河道生态重建

在城市化过程中,河流生态遭到各种伤害,河道的生态系统受到人类活动干扰,常见的问题有黑臭水体、生态驳岸被硬化、生物栖息地出现破碎化现象等。生态重建时,要兼顾水质改善、生态修复以及景观改善。

黑臭水体治理时,把排入河道的生活污水、工业废水截污纳管,接入污水处理厂集中处理。对初期雨水污染,于排水口设置雨水花园、生态树池等 LID 设施,依靠植被过滤、土壤吸附,去除污染物。为了快速改善黑臭状况,采用曝气增氧,化学氧化等技术, 向河道投加粉末活性炭吸附有机物、异味物质,也可以用纳米气泡发生器,提高水体溶解氧浓度,促使有机物好氧分解。在构建河道生态系统时,通过种植沉水植物,形成水下森林,并投放食藻虫等底栖生物,加快有机碎屑分解,恢复河道微生物群落,提升水体自净能力 [4]。

在生态驳岸修复中,拆除部分硬质混凝土、浆砌石驳岸,用生态混凝土、干砌石、木桩等重新搭建驳岸。在驳岸底部,铺上块石做鱼巢,中部种植芦苇、菖蒲等水生植物,顶部铺草皮做护坡,形成水陆过渡。同时,重塑河道蜿蜒形态,恢复河漫滩、浅滩、深潭等多样化地貌,为鱼类、两栖动物提供产卵、栖息场所。

在生态流量保障与景观提升中,用闸坝调度、跨流域调水等办法,保证河道最小生态流量,维持水生生物生存必要的水环境条件。例如,在枯水期,通过补水的方式,维持河道水位,防止河道断流。另外,还可以沿着河边,打造滨水生态公园,栽种树木与花卉,设置亲水平台、步道。

3.2 工业废水与城市污水处理(1)工业废水处理

工业废水污染物工业废水涵盖化工、冶金、制药等行业,污染物有重金属、难降解有机物、有毒有害物质等,其成分复杂,来源比较广泛,在处理中应综合应用多种生态修复治理技术,实现水质净化与水资源循环利用。

在预处理阶段,物理处理主要用格栅、沉砂池、调节池等设施,去除废水中大颗粒悬浮物、砂石,调节水质水量。以钢铁工业废水处理为例,利用旋流沉砂池,快速分离铁屑、泥沙,以减轻之后处理的负荷。在采用化学修复技术时,主要是针对含重金属的废水,投入重金属捕集剂,使之与重金属离子形成稳定络合物沉淀;含氰废水用碱性氯化法,投入液氯或者次氯酸钠,在碱性条件下,把氰化物氧化分解成无害的二氧化碳和氮气[5]。

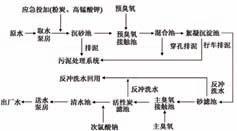

深处理阶段,针对制药、印染这类难以降解的有机废水,运用芬顿氧化、臭氧催化氧化、光催化氧化等高级氧化手段。以印染废水为例,采用臭氧 - 活性炭联合工艺(图 2),借助臭氧超强的氧化性能,先行分解较大分子的有机质,然后通过活性炭实施吸附与催化操作,从而清除残留的污染物,明显降低废液的化学需氧量及色泽。再如电子工业废水回用,采用膜分离技术,逆向渗透膜能拦截其中的各种无机物质及有机分子,并且微生物也会被过滤掉,这样就可以让处理好的水符合电子级别的超高纯净水准。在处理化工类污水时,使用纳滤膜,把二价离子与较小分子大小的有机化合物分离出来,进而达成资源回收与减量化浓缩的目标。

应急投加(检炭、高酸钾) 预风筑水-水 砂 预 →合一凝论房 排 按触地 穿孔排泥行车排污处理系统反冲洗水用 反冲洗水 出厂水水 水 活性发 秒地聚 池次氧酸销 主氧

在生物处理与资源化利用中,采用厌氧 - 好氧联合工艺。对于高浓度有机废水,采用厌氧生物处理,如 UASB 升流式厌氧污泥床,降解大部分有机物,产出沼气,以作能源回收;随后通过好氧处理,如活性污泥法、生物膜法,进一步去除残余污染物 [6]。以酿酒废水处理为例,厌氧阶段产生的沼气可用作厂区供热,而好氧阶段能确保水质达标后排放。废水资源化主要是通过蒸发浓缩、离子交换、萃取等技术,实现有用物质的回收利用。例如电镀废水中的镍、铬等重金属,通过离子交换树脂吸附后,可被回收,并经再生处理后再用于生产。

(2)城市污水处理

城市污水大多来自生活污水、初期雨水以及部分工业废水,污染物大多是有机物、氮磷营养盐、悬浮物,处理时不仅要保证水质达标,还要改善生态环境。在常规处理中,主要分为一级、二级处理。级处理是通过格栅、沉砂池,去除污水中的漂浮物、砂砾,然后通过初沉池沉淀,去除部分悬浮物,减轻后续处理的负担;二级处理以生物处理为主,采用活性污泥法、生物膜法等,降解有机物、氮磷[7]。

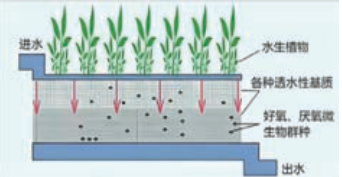

在深度处理与生态强化过程中,采用化学修复技术,二级处理出水后,投加聚合氯化铝、硫酸铁等化学除磷剂,与磷酸根离子发生反应,生成难溶性磷酸盐沉淀,进一步降低总磷含量,保证出水达到级 A 排放标准。还可以通过建设人工湿地(图 3),作为深度处理单元,湿地内种植芦苇、香蒲、菖蒲等耐污植物,利用植物吸收、基质吸附、微生物降解等方式,去除残余的有机物、氮磷、悬浮物。

结语:在水环境保护工程中,通过应用生态修复治理技术,能够有效改善水质,恢复生态系统功能,并促进人与自然和谐共生。生态修复治理技术主要包括物理、化学、生物修复技术,其具有多样化的特点,针对不同水环境保护工程的实际情况和特点,选择合适的技术方案,可以有效提升生态修复的针对性、有效性。未来,应不断加强技术创新,推进生态修复技术向智能化、多功能化方向发展,以实现水资源的可持续利用,并为生态文明建设贡献力量。

参考文献:

[1] 杨娟 , 徐海涛 , 冉巧玲 . 水生态修复治理技术在水环境保护工程中的应用分析 [J]. 皮革制作与环保科技 ,2024(17):123-125.

[2] 梅林武 . 水环境保护工程中的生态修复治理技术 [J]. 科技资讯 ,2024(07):200-202.

[3] 武春霞 , 冀辉 . 生态修复治理 的应用分析 [J]. 皮革制作与环保科技 ,2023(12):98-100.

[4] 万晓安, 左禹政, 张枢. 水生态环境保护工程与治理修复的对策[J]. 黑龙江环境通报,2023(03):102-104.

[5] 倪峰 . 水环境保护工程中生态修复治理技术应用分析 [J]. 低碳世界 ,2025(01):22-24.

[6] 颜妮 . 水生态环境保护工程与治理修复的对策 [J]. 城市建设理论研究 ( 电子版 ),2024(20):49-51.

[7] 邢攸燕 . 水环境质量影响因素及水生态环境保护措施分析 [J]. 山西化工 ,2023(10):244-246.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)