2024 年彭州市冬小麦农药使用

张梅琳

彭州市农技推广服务中心 四川成都 611900

1 引言

冬小麦是彭州市重要的粮食作物之一,农药的合理使用 [1] 对保障产量和品质至关重要。近年来,随着农业规模化经营的推进,种植大户与农民合作社等新型农业经营主体逐渐成为粮食生产的主力军。然而,成本控制及技术应用上存在差异,深入分析其用药特征对推动农药减量增效[2]、绿色防控技术推广具有重要意义。本研究通过实地调研,旨在揭示彭州市冬小麦种植中农药使用的现状及问题,为制定针对性的农业面源污染防治策略提供科学依据。

2 现状调查

2.1 调查对象

研究区域覆盖彭州市九尺镇、隆丰街道、濛阳街道、致和街道共 5 个乡镇(街道),选取 12 户冬小麦种植业主作为调查对象,调查总面积为 3583.6 亩。

2.2 农药使用成本

2 户调查户小麦用药成本平均每亩为 36.90 元。3 户农民合作社冬小麦种

植面积合计为 942.6 亩,购药成本为 81963 元,平均为 86.95 元 / 亩;9 户种植大户冬小麦种植面积为2641 亩,购药成本50280 元,平均为19.04 元/ 亩。

2.3 用药情况

12 户冬小麦种植业主平均用药2.0 次、亩用商品药量 196.3g (ml)/ 亩 , 用药强度 2.94kg/hm2 ,折亩用有效量 42.1g/ 亩。冬小麦农药防治次数介于 1~3 次,平均防治2.0 次。单次用药 1~5 种, 58% 施药为药剂单用。

农民合作社的亩用农药商品量为 217.3g/ 亩、用药强度为  ,高于种植大户的亩用商品量 188.8g/ 亩和 2.83kg/hm2Ω

,高于种植大户的亩用商品量 188.8g/ 亩和 2.83kg/hm2Ω

2.4 农药使用频次

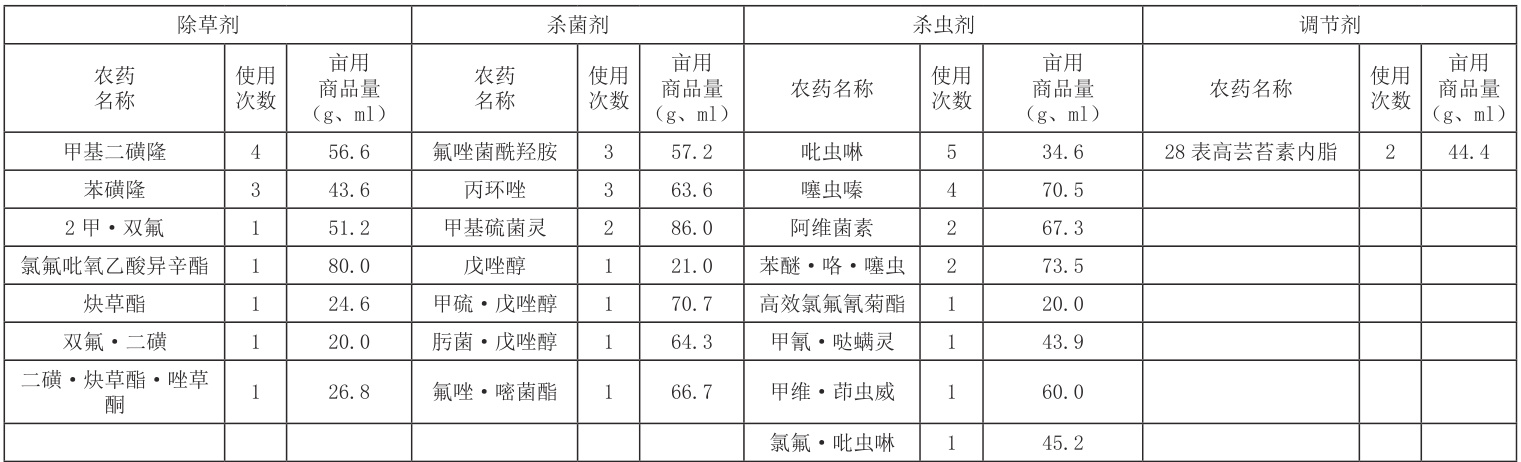

不同类型农药使用频次表明:7 种除草剂中,使用频率最高的为甲基二磺隆,被使用了4 次,苯磺隆,被使用了3 次,其余的5 种除草剂均被使用了1 次。具体使用频次如表1 所示:

表1 不同类型农药使用量和使用频次情况

注:表中农药亩用量为调查使用该农药所有用户商品量的平均值。

2.5 农药使用量统计

在农药使用量上,冬小麦农药平均亩用商品量为 196.3g ( ml )。杀虫剂使用量占比最大,用量占全部农药用量的 37.82% ,亩用商品量 74.2g (ml);除草剂次之,用量占全部农药用量的 30.02% ,亩用商品量 58.9g (ml);杀菌剂用量占全部农药用量的 26.90% ,亩用商品量为 52.8g(ml) 。

12 户业主平均每亩购药成本为 36.90 元。以除草剂成本占比最高,占总购药成本的 49.97% ,亩购药成本达 18.44 元 / 亩;杀虫剂购药成本次之,为 8.47元/ 亩,占总农药费用的 49.97% 。

3 现状总结

12 户冬小麦业主农药使用情况表明,用药次数介于 1~3 次,平均防治2.0次,用药强度 2.94kg/hm2, 。农民合作社的用药次数、亩用药有效量、用药强度高于种植大户。

彭州市冬小麦上共使用了 23 种农药,包括除草剂 7 种,杀菌剂 7 种,杀虫剂 8 种,生长调节剂 1 种。药剂单用占比较高,每次使用 1~5 种,杀虫剂的施药次数较多。

杀虫剂在冬小麦上的总使用量和亩用商品量最大,占总用药量的 37.82% ,亩用商品量 74.2g ( ml ); 除草剂次之,用量占总用药量的 30.02% 。药剂选择上,业主偏好吡虫啉、噻虫嗪、甲基二磺隆、氟唑菌酰羟胺、苯磺隆、丙环唑等药剂。

4 现状分析

4.1 经营主体差异驱动用药行为分化

农民合作社因种植规模大、产值风险高,倾向于采取 “高投入、高防治”策略,表现为更高的用药成本、次数和强度,但过度依赖化学防治可能导致抗药性上升与生态失衡,如高频次使用吡虫啉可能加速蚜虫抗药性进化 [3] ;种植大户受成本约束用药更谨慎,但单户经营分散可能导致防治窗口期把握不足,增加病虫害爆发风险[4]。

4.2 农药使用模式与病虫害防控挑战

杀虫剂用量最大、除草剂成本占比近 50% ,与彭州市冬小麦蚜虫、麦蜘蛛等害虫常年偏重发生、麦田杂草(如野燕麦、播娘蒿)防控压力大的实际吻合 [5],但药剂单用占比 58% 的模式虽操作简便,却易导致单一作用机理药剂重复使用,加剧抗药性 [6],同时未能充分发挥不同药剂的协同增效作用,降低防治效率。

4.3 环境风险与成本效率平衡挑战

除草剂包装物占比最大(数量、重量均居首),若回收处置不当可能造成土壤微塑料污染 [7] ;合作社亩均成本是大户的 4.5 倍,但产量数据未同步采集,需进一步验证高投入是否带来显著的产量增益,避免 “过度防治” 导致的资源浪费。

5 结论及建议

彭州市冬小麦农药使用呈现 “经营主体差异显著、杀虫除草为主、单用模式突出” 的特征,农民合作社用药强度高但成本效率存疑,种植大户防控策略偏保守,杀虫剂与除草剂为主要投入品,药剂单用可能引发抗药性与环境风险。

建议优化经营主体用药指导,针对合作社推广无人机精准施药技术、降低用药强度,为种植大户建立区域性统防统治服务体系;推进绿色防控技术 [8] 集成,扩大生物防治应用、探索 “除草剂 + 生物覆盖” 模式;强化抗药性监测与药剂轮换,推广 “一喷多效” 技术;加强成本 - 效益动态评估、制定差异化减药增效方案,实现产量安全与生态安全的平衡。

【参考文献】

[1] 王绪龙 , 姜健 . 国外发达国家农药使用管理经验及启示 [J]. 渤海大学学报(哲学社会科学版).2019,(6).

[2] 杨欣 , 胡继连 . 粮食作物农药施用减量管理调查研究 [J]. 山东农业大学学报(社会科学版).2019,(1).

[3] 李玉刚 , 盖红梅 , 王瑞英 , 等,四种杀虫剂对小麦蚜虫的田间防治效果评价 [J]. 山东农业科学 .2014,(5).1001-4942.2014.05.028 .

[4] 张清军, 李天娇, 靳彦卿, 等. 不同器械施药对小麦蚜虫的防效及农药利用率研究 [J]. 中国植保导刊 .2020,(10).

[5] 杨淑琴 . 冬小麦高产栽培及病虫草害绿色综合防控技术 [J]. 种子科技 .2024,42(8)

[6] 张清军 , 花保强 , 等不同器械施药对小麦蚜虫的防效及农药利用率研究[J]. 中国植保导刊 .2020,(10).

[7] 汤庆峰, 高峡, 李琴梅, 等. 农田土壤微塑料污染研究现状与问题思考[J].安徽农业科学 .2021,(15)

[8] 杨秀春 , 李敏 . 小麦病虫害绿色防控与农药减量增效技术浅析 [J]. 农村实用技术 .2024,(10).

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)